华龙:从莎士比亚作品看西方虚伪的“自由、民主、宪政”

“大国崛起”与女王看戏:强扭的“民主”瓜!

前些年在国内上演了一个被百般渲染的电视系列片,据说在全国上下被大力倡导观看,甚至有组织集体研讨学习,导致许多善良者还误以为这是了解西方诸强“大国崛起之路”的“真实历史片”,以供中国“借鉴先进经验”。

在“英国篇”,该片编导如此通过介绍莎士比亚的戏而向中国公众“科普”英国崛起的一大要素是“民主与开明的君主”:在莎翁的戏剧中,“君主往往是反面角色。伊丽莎白女王当然知道这一点,(但)她并没有下令禁止演出莎士比亚的戏剧”,该系列片也如此勾画了一个“民主、开明”女王:“当莎翁剧作上映时,伊丽莎白女王就坐在舞台对面的包厢里看戏。 ”

真是笑死人!坟墓里的“莎翁”则要笑活了!

这个电视系列片的写手是国内某声名显赫的精英大学的一小组团队,其基调充满与历史不符的西方浪漫情结,烙刻着深入骨髓的“西方中心主义”思想钢印。若有人果真将其推销成“历史”片以供中国“借鉴先进经验”,则难脱误导决策者、愚弄公众之嫌。

以“莎士比亚”署名的作者写的戏剧有其特殊的时代和文化背景,作者与伊丽莎白女王一世宫廷的纽带错综复杂,许多戏剧内容也与英国及欧洲一系列王朝之间的血腥权力争斗不无关联。不了解这些背景与纽带,而牵强附会地把“女王看戏”与毫不相干的“民主”、“开明”、“宽容”牵扯上,难免有“别有用心”之嫌。

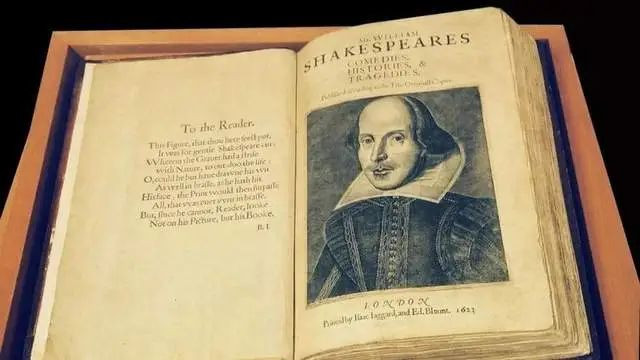

大致说来,“莎士比亚”戏剧可分为三大类:悲剧、喜剧、历史剧。著名悲剧有《哈姆雷特》、《罗密欧与朱丽叶》等;喜剧包括《威尼斯商人》、《暴风雨》、《第十二夜》等;而《亨利四世》、《亨利五世》、《亨利六世》、《亨利八世》、《约翰王》、《理查德二世》、《理查德三世》等则属于历史剧。

“莎士比亚”历史剧中的君主,是作者对欧洲贵族世家、各个不同世袭王朝之间的血腥王权争夺中几个片断加以“选择性”的描述。并非所有的君主都是反面角色,如《亨利四世》及《亨利五世》是将国王亨利五世勾画为一个改邪归正的回头浪子,从沉迷于糜烂生活的王子,到率军打败反抗英格兰王室统治的叛军、最终成为国王的正面故事。

即使那些被勾画成“反面”角色的君主,伊丽莎白女王之所以“没有下令禁止演出莎士比亚的戏剧”,绝非该电视系列片的剧本写手、中国的“西方民主”粉丝们刻意为中国公众勾画的“民主、开明”,而是因为那些作为反派主角的君主在历史上大体都是伊丽莎白女王一世自己所属的都铎王朝的权力竞争对手,是要毫不留情予以打击的。那些戏剧折射的是西方君主们自古及今从未消停的对“神授王权至上”的痴迷追求及伴随而来的血腥权斗。历史上在欧洲发生的一系列血腥战争、谋杀、冲突,表面上原因种种,追溯其渊源则大体上都围绕一个核心问题:诸王朝争夺谁最有“神授王权”的嫡系血统而继承王位,如此维持不可挑战的绝对统治。

如《亨利六世》的三部分与《理查德三世》描写的是历史上著名的“玫瑰战争”期间发生的事。这场战争卷入多个欧洲世袭王朝之间、新教与天主教之间持续了几个世纪的血腥权力争夺,围绕着谁才对地球拥有至高无上的、绝对不可挑战的“神授王权”。

搞明白了这些事件幕后错综复杂的文化、宗教与历史背景,就不会被子虚乌有的“自由、民主、开明”迷惑,听信某些文人墨客围绕着“莎士比亚戏剧”与“女王看戏”进行海市蜃楼般的浪漫诠释,也才会洞悉,在二十一世纪的今天,这一切如何依然在国际舞台幕后深刻影响着世界的风云变幻。

莎士比亚若果真描述了对伊丽莎白女王陛下不利的内容,至少有一点是无容置疑的——不仅女王陛下绝对不会以“宽容民主的大度”端坐在戏剧院里兴致勃勃地观看,“莎士比亚”本人的脑袋也早已落地、从历史舞台上消失了。被称作“莎士比亚”的演员本人所属的那个剧团名叫“宫务大臣剧团”(Lord Chamberlain’s Men),后又被称 “国王剧团” (King’s Men),这名字本身就已不言而喻了——因为它上演的戏剧、剧团的所有成员都是要无条件效忠君主并服从其宫务大臣。

不妨对比一下:写《鹅鹅鹅》的那个才子骆宾王写檄文《讨武瞾檄》,大骂武则天,武则天不仅没有发怒,还大赞骆宾王有才能;再对比一下:延安时期,农妇伍兰花大骂教员,教员非但没有生气,在得知其困苦家境后,还派人送她回家,并嘱咐当地政府给予照顾。

武则天赞赏并器重骂自己的骆宾王、教员诚心了解百姓疾苦、帮助骂自己的农妇并从中反思政府的政策和工作缺陷,都是有史记载的真人真事,而因伊丽莎白一世看莎翁剧就把她虚构成“民主、开明”,则是一些西方粉丝在对西方历史和文化缺乏真实了解的情况下观望大西洋海岸边的海市蜃楼。黑白颠倒,如今似乎成了某些文人墨客痴迷的高雅游戏。

“莎士比亚”谜团:究竟谁是“莎士比亚”?

实际上,围绕着“莎士比亚戏剧”,长期间一直存在一个疑团:那些作品究竟是谁写的。这一点重要吗?当然重要,因为真相可以从一个侧面帮助我们从西方“民主”的海市蜃楼中释放出来。

如今许多人到英国旅游时,都会去埃文河畔的斯特拉特福这个地方。它成为一个旅游胜地的主要原因,是因为人们被告知有一个名叫“莎士比亚”的人出生在这里,这个人写了英语文学中的许多杰作,在他的故居处还有一个被精心管理维持的故居博物馆,一切俨然有鼻子有眼儿。

“莎士比亚戏剧”究竟是否是这个“莎士比亚”写的?在这个问题上长期存在很大争议。如今越来越多的历史学家和文学史研究者开始认同一个“异端邪说”:这些作品不是那个莎士比亚写的。这其中又分为几大派,其中一派相信真正的作者是弗朗西斯·培根,第二派认定是克里斯托弗·马洛,第三派则坚称是女王伊丽莎白一世的情人牛津伯爵爱德华·德韦尔。2010年前后,随着考古等资料的新发现,最有竞争力的另一大“真正的莎士比亚作者”富尔克·格雷维尔男爵(Fulke Greville) 也腾空出世,让“寻找莎士比亚作者”这门行业繁忙不已。

这几大阵营可以说都有各自的理由,并都拿出一些令许多人信服的证据,他们推举的“真正的莎士比亚”皆是同一个时代有文学才能的精英,并都活动在同一个社会精英小圈子内,甚至彼此还是朋友,不奇怪,认为这些作品是他们共同创作的研究者也大有人在。相比之下,倒是“莎士比亚”本人作为真正作者的可能性甚小,缺乏足够的可信性,经不起任何推敲。

如广受瞩目的《谁写了莎士比亚》(Who Wrote Shakespeare?)一书的作者约翰·米切尔表示,对莎士比亚生涯中已知的、记录在案的相关资料进行审视,可以看出他曾是一名当地商人,从事土地和农产品之类的生意,但根本没有任何当时的史料等证据显示莎士比亚有什么文学才能,更不必提及与后来所称的“莎士比亚戏剧”的那些文学作品有什么联系。在仔细搜寻各种史料证据后,约翰·米切尔指出:

“他的遗嘱中没有提及任何书籍、手稿”,他的故乡“斯特拉特福没人认可他是一名作家,他也从未假装自己是一名作家”。

不论谁写了以“莎士比亚”署名的戏剧,作者必定是个满足几个明显条件的人。

其作品不仅显示了深谙欧洲王室的宫廷秘事与日常生活、受过良好的贵族教育、对多种欧洲语言有相当程度的驾驭,还对当时在贵族精英圈子内流行的一些东方古文明的秘术知识相当熟悉。而在当时,只有王室、世袭贵族阶层以及少数受其赞助、拥有这些方面知识的文化精英们才会符合这些条件。而这一切都与“莎士比亚”根本对不上号。

如我们可在斯特拉特福的“莎士比亚”故居博物馆中看到的,他出身平民,连自己的女儿也是文盲。在当时的欧洲社会,社会阶层划分极为分明,要说这种家庭背景的人被某种奇迹“弹射”到我们刚才提到过的那些社会权贵精英小圈子内并使自己忽然间改头换面、如神一般在极短的时间内不仅掌握了所有这些深奥的、被上层精英社会垄断的秘密知识及多门语言,又深谙王室宫廷的生活秘事,简直比臆想还要浪漫!

相比之下,培根、格雷维尔这样的宫廷朝臣与社会及文化精英,倒成为“莎士比亚戏剧”更可信的主要执笔人。以格雷维尔男爵为例。

格雷维尔是当时游动于社会与文化精英圈子内的一大特殊人物。作为英国早期的共济会成员,许多现代共济会成员也都把他视为“玫瑰十字会”的首任总会长。格雷维尔不仅是一名海军少将、骑术高手,也有相当的文学素养,并是一名走遍欧洲为英国王室招募间谍的王牌特工,还是深受女王伊丽莎白一世喜爱的朝臣,晚年时又出任国王詹姆斯一世的财政大臣。但格雷维尔本人的真正痴迷则似乎是文学。在1628年去世前他的一个著名遗愿是:更希望后人以“莎士比亚的主人”(the Master Of Shakespeare)这个身份为人所知。

“莎士比亚的主人”——格雷维尔这句话是什么意思?他究竟要告诉后人什么当时不可说的秘密?正是这直截了却又晦涩难懂的遗愿,让他的一个后代子孙——历史学家雷内·格雷维尔(Rene Greville)开始了探索之旅,经过多年的翔实调查,最终以笔名”A. W. L. Saunders” 写了一本内容详尽的书《莎士比亚的主人》( The Master Of Shakespeare),确定富尔克·格雷维尔和莎士比亚的生活及作品之间有多达177个的匹配点。

格雷维尔是秘术家迪伊(John Dee)的一个门徒,也是当时英国的著名诗人菲利普·西德尼爵士的密友。

我们至此已多次提及,迪伊是“大英帝国”这个概念的“发明者”,也是这个帝国的无名英雄——如今因好莱坞系列大片而家喻户晓的邦德“007”这个特工代号,其历史上第一个使用它的间谍就是迪伊。迪伊不仅痴迷于秘术,也是密码学家、女王伊丽莎白一世宫廷中的占星术家。伊丽莎白女王在1558年登基的日期就是由迪伊根据占星术选定的一个吉利日子。同当时许多其他秘术家一样,迪伊也与许多欧洲的王室贵族们保持着密切联系。

在当时的社会精英圈子内,迪伊有许多拜其为师学秘术的弟子门徒,他的另一个门徒是格雷维尔男爵的密友菲利普·西德尼爵士。西德尼爵士不仅是个颇有名气的诗人,也是在大英帝国崛起中功勋赫赫的间谍大师的女婿—其岳父就是大名鼎鼎的威廉·塞西尔,第一任伯利男爵。与岳父塞西尔、秘术导师迪伊、另一个“真正的莎士比亚”候选人克里斯托弗·马洛及好友格雷维尔一样,西德尼爵士本人也是大英帝国的特工,他们都忠实服务于伊丽莎白女王及其帝国利益。

威廉·塞西尔是伊丽莎白女王一世的宫廷重臣,在伊丽莎白时期英国职业间谍网构建的重要人物之一,不仅曾在自己的母校剑桥大学长期担任校长,也为从此至今的英国、美国等间谍特工组织从精英大学、社会精英层录用核心间谍人员的特工传统奠定了组织导向根基。

威廉·塞西尔有一个外甥(更确切地说,是他第二任妻子的外甥)在现代中国大名鼎鼎,他就是共济会在科学界的势力堡垒皇家学会(皇家科学院)得以创建的“精神教父”——培根。许多国人喜好引用威廉·塞西尔这个外甥的一句名言“Human knowledge=power”,并将之翻译成“知识就是力量”,这个翻译是基于中国人自己对知识的理解,但若充分考虑到培根本人及其所属的精英势力的思维心态,它更应被理解成“知识就是权力”、“知识就是主宰力”。大批研究者也手持证据,把培根推为“真正的莎士比亚”的一大候选人。

如今,“鉴别真正的莎士比亚”已自成一大研究领域,在多个可能性中,那个供游客们纷纷前往埃文河畔的斯特拉特福去参观朝拜其故居的“莎士比亚”可能性最小。若果真如此,一个问题就来了:如果“莎士比亚戏剧”的作者不是莎士比亚的话,那真正的作者为什么要隐姓埋名?

“莎士比亚戏剧”究竟写了什么?

莎士比亚的许多戏剧是典型的那种“门外人看热闹,门内人看门道”的作品,许多内容是在文学描述的掩护下,以隐喻的手法传输当时一些社会精英不能公开、也不可向普通大众传播的秘密知识。这些著作除了探索爱与恨、背叛与妒忌、贪婪等人性的道德困惑等主题之外,在故事的表象下也时常隐匿着作者真正要传达的信息:被教会严厉禁止、但在文艺复兴时期开始在精英圈子内悄然兴起的一些东方古文明传统知识。

如“人生如戏”、“人生如梦”,这些都当属莎士比亚戏剧中最著名的台词或概念,但它们并不是在表达玩世不恭的人生态度。

在莎士比亚戏剧《第十二夜》的第四幕中,管家马伏里奥与智慧的小丑之间有一段非常有名的对话,针对“哲学家毕达哥拉斯有关野鸟的信仰是什么?”的问题,马伏里奥答到:

“[毕达哥拉斯有关野鸟的信仰是] 我们的祖母的灵魂说不定会转生到一只鸟的身体里”,并表示对此不以为然。

对马伏里奥自封清高的回答,小丑也以著名的台词回应到:

“那再会了。你就继续在[愚昧无知的]黑暗中待着吧。只有当你同意毕达哥拉斯的观点、并害怕杀死一只丘鹬、以免你因此杀死自己祖母的灵魂时,我才会认为你不疯不傻。”

《第十二夜》的这场对话要叙述的,是被当时垄断社会思想的教会严厉禁止的东方古文明“迷信”、“非基督教”,只能通过隐晦的语言或艺术作品中的象征性符号等创作方式来传达:有关灵魂的“生死轮回”、“因果相报”。

这些来自东方的古老理念与“天人合一”、“万物归宗”的生命法则密切相连,并成为慈悲、仁爱、尊重并珍视万物生灵这些道德准则的生命科学基石,但一直属于基督教西方的一个“禁区”。

这也是为什么文艺复兴的许多“人文主义者”及其后的一些西方文化精英,都以暗喻隐晦的方式对这些理念加以表述。这样做不仅是要避免触犯权势覆盖社会方方面面的宗教力量、不引发习惯于听从权威、顺从主流的普通大众的反冲,同时也要以“毕达哥拉斯”的方式,把这些秘密知识在严格筛选的精英小圈子内传输。莎士比亚的一些作品毫不例外。

再比如,在《皆大欢喜》中有这么一段著名台词:

“整个世界就是一个舞台,所有的男男女女都只是演员:他们多次出出进进,每个人在各自的时代扮演许多角色。”

(All the world is a stage, And all the men and women merely players: They have their exits and their entrances, And one man in his time plays many parts.)

这段台词不仅暗喻了外在的世界与内在的人之间的宏观-微观对应关系,也通过使用复数的“出”(exits)与 “进”(entrances)、以及“每个人/一个人” 在其“各自的时代扮演许多角色”的双关暗语,向“心领神会”的读者描述东方那个古老的传统知识:“生死轮回”、生活在物质世界的人与其灵魂的关系和属性:由“灵魂”主演的人生在一场“戏剧”中展开,这场戏剧的每一幕象征着一个新生,而不论在哪一生有何种角色,在“演员”(生活在物质世界的人)的各种面具下,都始终是一个真实而不变的“人”(灵魂)。从这个角度讲,人生也确如一场“戏”,一场“梦”。

“人生如梦”的隐喻也出现在“莎士比亚”的另一段著名台词中。在《暴风雨》(《The Tempest》)中,主人公是个叫普洛斯彼罗的巫师/法术师。在第四幕第一场,他有这么一段著名台词:

“我们的狂欢已经结束。如我曾预卜过的,我们的这些演员,原是一群精灵,而今却化为乌有、无影无踪;如同这虚无缥缈的幻境、这高耸入云的塔楼、这辉煌的宫殿、这庄严的庙堂、甚至这地球本身、及地球上所有的一切,都将同样烟消云散,就象这场虚幻的盛会,渐渐黯淡失色,不留一丝踪迹。我们就是由那些构成睡梦的同样材料构成的,我们短暂卑微的一生被沉睡环绕着。”

“人生如梦”其实是东方多个古文明传统的一个共同理念。它在阐述物质世界与物质生命的一个属性:一切物质瞬时变化的短暂性、虚幻性、及最终消失的必然性。如同一年四季来去有时,伴随着气聚气散的生命也轮回有常。唯有精神是不朽的,唯有被灵魂承载的生命是永恒的。

或许,正是洞悉了生死的奥秘,才让华夏的先哲庄子妻死却“鼓盆而歌”吧。

在“人生如梦”问题上,庄子以极为生动形象的比喻进行了精辟诠释。在《齐物论》中,庄子把自己比作一只蝴蝶,梦见自己变成了蝴蝶,感到无限的自由舒畅,竟然忘记了自己是“庄子”。醒后却惊惶地发现自己是庄子,却又不知是庄子梦见自己变成了蝴蝶,还是蝴蝶梦见自己变成了庄子。以隐晦而巧妙的自问方式,庄子向人类揭示了这个有关“梦”与“醒”问题中蕴藏的生命奥秘:

“昔者庄周梦为蝴蝶,栩栩然蝴蝶也,自喻适志与不知周也。俄然觉,则蘧蘧然周也。不知周之梦蝴蝶,蝴蝶之梦为周与?周与蝴蝶,则必有分矣。此之谓物化。”

女王、莎士比亚戏剧、斗熊:看懂“王权至上”的绝佳窗口

伊丽莎白一世如今被国内的一些媒体和学者文人树立成“开明、民主”的君主典范。是真是假,这里就莎士比亚戏剧,通过一个小事的侧面,让我们领悟,一些西方粉丝们为公众勾画的“开明、民主”的西方君主究竟是什么种。

当时在伦敦,最盛行的娱乐大体上有三个:斗鸡、斗熊、另一个就是戏剧。而这三个娱乐项目都是现在被称为“莎士比亚剧院”例行提供的。其中的斗熊和戏剧两项都是伊丽莎白女王的著名嗜好。“开明、民主”的女王更喜好哪一个?看了下面一小段轶事就有答案了。

斗鸡大家都熟悉。但斗熊是什么呢?一句话:更为惨烈。观众围坐在圆形剧场周边,中间的“斗场”上树着木桩子,上面拴着熊的脖子或者后腿,熊只能在一个短短的范围内挪动。一群训练有素的恶狗(通常是英国斗牛犬)被释放后,与熊进行血腥撕咬战。观众会随着撕咬的惨烈而变得兴奋,为双方的死拼玩命嘶叫、加油鼓劲。

群狗是自由的,但熊不是,只能在有限的范围内,到了边上就被绳子勒住了——这就是英语词汇中 “at the end of my tether” 这句话的由来,大致意思包括 “山穷水尽”、“筋疲力竭”、“力量或耐心达到极限”等。时常,熊会在杀死数条狗后自己也壮烈“牺牲”。有时,熊的眼睛要被故意刺瞎,然后被鞭子抽打,以让这场血腥厮杀更加惨烈。

一些熊可以说是经受了漫长而血腥惨烈的一生,有的甚至赢得了许多粉丝。一个叫“Sackerson”的熊甚至被写入莎士比亚的喜剧《温莎的风流娘儿们》(The Merry Wives of Windsor)中。

“莎士比亚戏剧“也经常提及斗熊,用这个娱乐方式对喜剧中一些角色的处境进行比喻性描述。比如,在《尤利乌斯·凯撒》中, 当屋大维和安托尼奥被布鲁特斯和卡西乌斯的大军包围时, 屋大维的一段台词就把自己比作绑在木桩上被许多敌人撕咬的熊;在《麦克白》中,当麦克白被围困在邓斯纳恩城堡中时,也有相似的台词,把自己比作被拴在木桩上的熊,必须像熊一样拼到死。

长期中,伦敦最有名的一个斗熊场是位于泰晤士河岸的“巴黎花园”(Paris Garden)。1583年1月12日,星期天,这个场地的观众台倒塌,死了许多正看在兴头上的观众。这导致英格兰的清教徒号召这个残酷的娱乐项目在星期天被取消。这些清教徒们相信,该次事故是上帝发怒的症状。不过,他们相信上帝“发怒”,并不是因为这个娱乐太残酷而可怜这些动物,而主要是因为上帝在《圣经〉上说了,星期天人是不能工作的,如此,在这一天斗熊当然要引发上帝不高兴了。

于是清教徒把这个提案拉到了英格兰议会。议会也担心上帝发怒,就准备通过这个提案。但这些企图却没有得逞——因为女王不干了,一言否决。

伊丽莎白的爹就非常喜欢斗熊。她爹就是国王亨利八世。如我们已在“新教改良的神坛”等主题上看过,亨利八世在历史上大名鼎鼎,并对英国乃至整个新教世界的历史施加了巨大影响:不仅以不断地换妻、杀妻而闻名,在他的治下,十六世纪的英格兰摇身一变,成了“新教”国家,就缘起国王亨利八世的“离婚”案——他与第一任妻子的离婚不被教皇准予,亨利八世索性把整个英格兰拉出去“单干”,于是诞生了英国的“国教”——前一天亨利八世还是天主教“信仰的捍卫者”,第二天就变成了天主教的迫害者与对手——加入了正在崛起的“宗教改良”大军,英国的国教“圣公会”就此诞生。

1534年亨利八世颁布了一个法案,干脆把自己立为与天主教“分家”后进行“单干”的英格兰国教掌门人,不仅如此,他继而关闭了属于教会的修道院,并把修道院拥有的庞大财产瓜分给了自己手下的世袭贵族兄弟们。可怜的只是普通百姓,前一天若信天主教(当时还是基督教的正统派)还是无限风光,第二天再继续信就成了公敌,并要被作为“异端”遭受惩罚,财产没收不说,甚至还要被处死。一切皆源于国王的离婚风波。

英国此时已有《大宪章》几百年,一些不学无术的文人墨客今天依旧在喋喋不休地为公众洗脑:这个文件如何“保护公民自由与民主权利”。

对新教的发展来说,伊丽莎白的爹功不可没。对斗熊游戏的发展,这父女俩儿也同样劳苦功高。

伊丽莎白女王和爹一样,也对斗熊尤为喜好。女王出行中频繁要有的一个项目就是观看斗熊。女王是“被上帝授权”、“受上帝护佑”的,喜好也要超越人间法律规定的制约,这或许也理所当然。想想看:一旦女王星期天兴起,要观看斗熊,却没的看,又怎么得了?总而言之,女王一言否决了议会。

不仅如此,让女王不高兴的还有一件闹心事:虽然伊丽莎白女王也喜欢看戏,但她对一个现象感到不快:斗熊娱乐似乎远没有戏剧那样吸引观众。尤其是星期四,当斗熊和戏剧之类的娱乐都在同一天举行时,看斗熊的观众很多都去看戏了。斗熊要有氛围,没有足够的观众去为死拼的熊与狗们玩儿命地呐喊鼓劲加油,女王的兴致就大减了。

于是,1591年,伊丽莎白女王的枢密院又颁发了一道命令:禁止在星期四上演戏剧。女王下令后,伦敦的市长大人也心领神会地紧随其后,随即发布了相似禁令,并对戏剧败坏女王陛下兴致的行为痛斥到:

“在各地,演员们吟诵他们的剧本台词已严重损害并摧毁了为女王陛下的快乐而维持的斗熊等类的娱乐游戏。”( The book of days 58)

有人会依然不解:女王怎么一句话就否决了议会决定?甚至一句话就会对哪天上演还是禁止戏剧发布命令?不是“民主宪政”国家吗?

让我们牢记,即使在二十一世纪的今天,在这个“民主宪政摇篮”的国家,“国家”仍是女王/国王的国家,国民仍是女王/国王陛下的臣民(请注意了!正式的官方身份不是“国民”,也不是“公民”,而是“臣民”)。国家主权——“sovereign”这个英文词本身,原本就意味着君主的绝对权力。

“王权至上”,这在二十一世纪的今天依旧适用。

冰山一角之一:

2011年为了庆祝自己孙子威廉的婚礼,女王伊丽莎白二世一句令下,就创立了一个全国假日——以便全民同庆皇孙的婚礼;想想这个假设:若我国的某领导因自己的子女婚礼就新创一个全国假日,那整个中国上下一万年都要被西方媒体和政客们的口诛笔伐淹没、开除地球的球籍了。但在“民主”的西方,这却成为全世界媒体、好莱坞、各界名流趋之若鹜攀亲的吉庆佳日。

冰山一角之二:

英国女王一句话也可为在印度洋新创一个特殊的皇家属地,以便将其变为美军基地。如我们在《媒体不会告诉你那个诡异的美军基地......》等主题上详细审视过的。

在英美发动伊拉克及阿富汗等一系列战争、如今又在遏制中国的印度太平洋战略中扮演重大角色的迭戈-加西亚岛美军基地,就是六十年代通过便利的“君主权力机制”如此创立的——而既然是军事基地,当然隐秘是第一需要,以对公众隐秘缄默见长的这个“王权至上”机制就被派上用场,不必经过议会吵吵嚷嚷的争议,也无需政府内阁的任何谈论,只需王室枢密院从女王那里获得“同意”一词,在议会和公众毫不知情的情况下,岛上的所有岛民便可被残酷驱离,“遣送到非洲大陆”,从此流离失所,在异国他乡过着生不如死的凄惨生活。 美军则可通过这个同时控制印度洋与太平洋的战略要地发动一次次战争。

冰山一角之三:

是我们至此反复强调的:英国君主有权在任何时刻罢免首相——不仅是英国的,也包括加拿大、澳大利亚、新西兰等全球一系列仍以英国君主为国家首脑的国家。这些国家的臣民们虔诚地履行自己的“民主权”去投票选出的政府领导人,不仅需要英国君主认可并正式任命才能履职,而且君主一句话就可罢免。作为这十几个“民主”国家首脑的英国君主,也有权解散议会、罢免大法官、削职警察总长、革职三军统帅,等等。这些国家的政府领导人、议会议员、军队、警察、司法界与情报组织官员等公职人员,要正式履职,也都必须首先向英国君主宣誓效忠。

对君主效忠——这也是乘坐“五月花”抵达美洲大陆的殖民者们在这只被吹得神乎其神的船上签订合约共同起誓要做的。这是殖民者们以“航海探险”为名,为英国君主及其教会秘密抢占殖民地的一个象征性时刻。

为“五月花” 号船承载的清教徒等殖民者发放对美洲大陆殖民的“皇家特许证”的,是在英格兰继任伊丽莎白一世女王的国王詹姆斯一世。这也是为什么不仅在如今“美国”这片土地上建立的第一个殖民地以“詹姆士”命名为詹姆士敦(即詹姆士镇),“五月花”号船上的殖民者们也签订了著名的“五月花合约”,宣誓效忠于詹姆士一世:作为“[基督教]信仰与教会的捍卫者詹姆斯国王陛下的忠顺臣民,为了上帝的荣耀,为了推进基督教信仰,为了我们的国王及国家的荣誉,漂洋过海,建立弗吉尼亚北部地区的第一个殖民地;我们在上帝面前共同立誓签约……”。

自从欧洲殖民者手握从中国攫取的先进知识与海图、韬光养晦了数个世纪后终于开始了“地理大发现”,从第一代崛起的西方强权葡萄牙和西班牙开始,横跨全球的诸民族就遭到了文化与种族灭绝式的灭顶之灾。葡萄牙由“航海家亨利亲王”领衔;在西班牙,则是下令哥伦布启航的西班牙君主伊莎贝拉及费迪南二世主导;荷兰由教会穿便衣的精英骑士团“耶稣会”主宰的荷兰东印度公司打前阵;在英国,这个残酷野蛮的历史篇章则始于“民主而开明的”女王伊丽莎白一世治下;青出于蓝而胜于蓝的美国在“自由乐土”的神话光环下成为列强们残酷、野蛮、贪婪的集大成。

无论是新旧哪一个西方列强,它们都有一个共同点:在“自由”的大旗下对世界肆无忌惮的掠夺,在“民主”的袈裟下决意根除其他文化传统的独裁与强暴,在深不见底的愚昧无知中对其他生命的漠视与蔑视。看清这一点,才会真正领悟被西方列强主宰的世界为什么会在“自由、民主”泛滥成灾下,走到了今天。

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站江南app网址 ,转载请注明文章链接-----//www.pegstown.com/wzzx/xxhq/oz/2024-12-29/91763.html-江南app网址

鲜花数量:

鲜花数量: