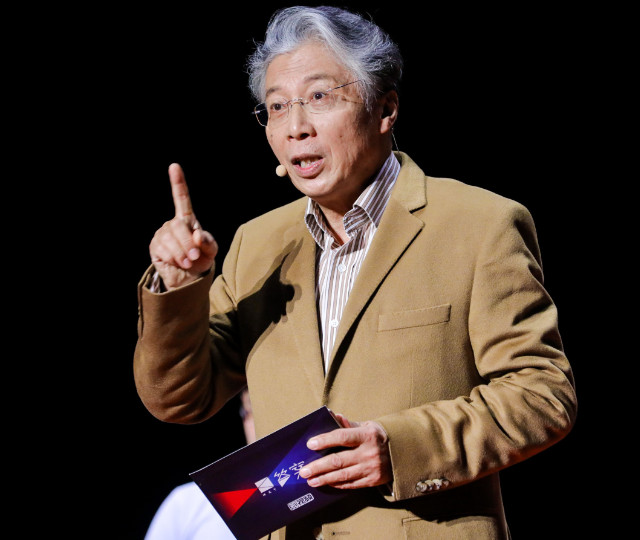

郑若麟:他们是如何操纵选举、控制选民手中那张选票的走向的?

选举操纵在谁的手里?

郑若麟

作者按:操纵选举、控制你手中那张选票的走向,是资本控制“民选体制”最根本的秘密。了解了这一点以后,对西方“民选体制”的看法一定会产生新的观念……

雷诺·德·罗什布吕纳(Renaud de Rochebrune)是一位记者、作家,也是我在法国撰写并出版的《与你一样的中国人》一书的责任编辑。当然,他也是我的一位好朋友,一位能够用非常客观、真诚和宽容的态度来看待中国的好记者。

雷诺是一位坚定的左翼民主主义者。他年轻时曾背包广游世界,既到访过印度,也游览过新加坡。某天我们在巴黎蒙帕尔纳斯区著名的穹顶咖啡馆(La Coupole)喝咖啡聊天,他说了这样一番话:

我宁愿生活在印度,也不愿意生活在新加坡。因为对我来说,精神自由比物质生活更为重要。新加坡对我来说是一个过于专制的国家。

事实上雷诺确实过着一种“自由”的生活。他曾经有过发财的机会,但他毫不在意地放弃了。他年轻时正值“性解放”高潮年代,他让一个女孩子怀了孕,便出于责任感与之结了婚。女孩意外流产了,于是责任消失,便离了婚。迄今他没有后代,与一位志趣相投的女心理分析家保持着一种伴侣关系。他第一次邀请我们夫妇去“他家”做客,就是到他的伴侣家。也许是模仿他所崇拜的存在主义哲学家、文学家萨特与波伏娃,雷诺与他的伴侣两人各有各的家,各有各的日常生活。

他在思想上也极端崇仰自由。他既能够与我这样一位来自西方所谓“共产党中国”的“官派记者”交朋友,也可以与一些支持几乎所有中国异见人士的法国著名汉学家们坦率往来。

他坚信民主体制是“坏体制中最不坏”的一种,但这位民主体制的信仰者却向我坦承,他从来不去投票。

对我而言,我不相信选票能够改变我的生活。我也不相信选举能够让我们筛选出最佳领导人。但我关注的是我手中这张选票的存在。因为当我的国家有可能演变成一个专制国家,我的政府有可能走向独裁统治的时候,我能够通过手中这张选票,通过选举推翻它,这才是民主制度中最为重要的一点。

也就是说,“民选体制”对于雷诺来说,是他维护自己仅存的一点点“选择权”的最后法宝。

我相信雷诺在说这些话时是真诚的。

也就是说,对于雷诺而言,民主、选举、投票……最关键的一点,在于选民能否在政权出现真正问题的时候,合法地推翻这一届政府,并用另外一个政府取而代之。这个观念让我对西方民主的作用和性质又产生了更深的认识。直到很多年以后,当美国选出了一个“特朗普”作为总统时,我非常想问一下雷诺:如果这发生在法国,他会在特朗普争取连选连任时去投票反对吗?

确实,如果一个体制能够保证人民通过手中的选票将任何一个有着任何“独裁”思想或行为的执政者选下台的话,这个体制一定是一个好体制。但是历史证明,在一个真正具有独裁思想的领袖上台前后,选举却恰恰有可能成为他手中最有效的工具。

而发达国家的“民选体制”之所以迄今为止没有出现类似的情况,是因为发达国家迄今为止一直是世界上最为富裕、繁荣、强大的国家,其民众并没有感觉有改变其“民选体制”的需求。“民选体制”的正常运行,必须有两个先决条件:一是这个国家的经济状况必须非常良好,良好到任何人上台进行任何性质的折腾(异乎寻常的管理、出人意料的改革……)都不会导致该国选民的实际生活水平下降;二是这个“民选体制”国家的选民生活水平明显地要高于其他“非选举体制”的国家,即民主选举体制国家被“证明”远远优于非民主选举体制国家。有了这两个先决条件,“民选体制”国家,也就是西方常说的“民主国家”,才有可能顺顺当当地运行下去。当然,今天这两大条件正在崩溃、瓦解的过程当中。我在后面的章节里会进行更为详尽的分析。

所以,目前雷诺并不认为他需要动用手中的选票来使法国改变执政方向,尽管法国历届民选总统都曾做出过种种雷诺所反对的,甚至有着“非民主色彩”的行为。比如雷诺非常不喜欢右翼萨科齐总统领导法国充当某个外国“先锋”,军事介入利比亚战争,最终推翻卡扎菲政权,造成大量平民死亡……雷诺非常反对这种国家行为。但只要萨科齐总统继续在国内遵循“民主选举”规则,法国民众的生活水平在继续提高,“雷诺们”就不会认为“改变法国政治体制”的时候到了。

但当中国成为世界第二大经济体,当中国在军事、科技、经济等领域有可能——仅仅是有可能而已——威胁到世界霸主美国独一无二的地位时,“修昔底德陷阱”的说法便风靡一时;美国便选出了一位特朗普……我们需要问的问题是:当发达国家已经不再是世界最富裕、最繁荣和最强大的国家时,选民会做出什么样的选择?

我在上一节提到,媒体是如何扭曲一个总统候选人的思想,进而使选民一致唾弃他的。现在需要分析的关键之处是,大众传媒是如何通过“洗脑”来控制民众的思想,进而主导选民手中的那张选票的。最简单的方法,就是“剖析一只麻雀”——让我们来看一看、解剖一下2017年法国总统大选。

2017年法国总统大选有着一些特殊的背景。在任总统弗朗索瓦·奥朗德只做了一届,理论上还可以连选连任一次。但要想连选连任,在任期间必须做出了一定的政绩,使选民对在任总统的支持度一直维持着一定的比例。然而奥朗德在上台时曾夸下海口,要扭转法国失业率的上升趋势,使之转而出现下降的势头。他表示,做不到这一点,他将放弃竞选连任。奥朗德恰恰没有做到。本来他是有可能做到的,因为政府手中还是有着足够的权力,来改变失业率趋势。奥朗德试过了。他在连选前几个月曾不顾预算赤字的上升而多雇佣了一大批公务员,来让统计数字出现变化,给他制造竞选连任的必要条件。这是法国每次大选前夕都会出现的一种“政治性经济行为”。比如我就曾获悉,法国前总统萨科齐在2012年竞选连任前致电所有他熟悉、交好的大老板朋友,请他们在五月份投票前不要解雇员工,以免选前的就业形势不利于其竞选连任。当我听到这一消息时,真是难以置信。奥朗德使出这一“杀手锏”后,没有想到,一些大企业继续甚至加大规模解雇职工……显然,有人不想让他继续执政。结果,由于失业率没有出现好转,奥朗德被迫宣布不再竞选连任。

在这种情况下,根据左右翼轮流执政的所谓“钟摆效应”,左翼总统奥朗德执政五年,既然他已经宣布不再竞选连任,那么“钟摆”应该摆向“右翼”,这是法国总统大选的一般规律。因此,这届大选最有希望的将是法国右翼共和党总统候选人阿兰·朱佩(Alain Juppé)。然而,用传统的政治格局即“左翼—右翼”来分析2017年法国总统大选,显然已经无法正确地理解法国政局的现状。当时法国传统右翼有三位政治家谋求总统一职:前总理朱佩(朱佩曾被希拉克总统誉为“我们中间最聪明的人”)、前总统萨科齐和萨科齐的前总理弗朗索瓦·菲永。这里特别要提一提的是前总理菲永。原本在萨科齐参选的情况下,菲永应该主动让贤支持自己的前上司。但菲永早已不再赞同萨科齐的执政理念。对于菲永来说,他主张独立自主的治国理念更接近于戴高乐。他显然已经属于相对比较“独立”的一位总统候选人。传统左翼社会党也有多位候选人,其中最受法国统治集团看中的是奥朗德的前总理曼努埃尔·瓦尔斯(Manuel Valls)和另一位思想显然更为左倾的社会党高官伯努瓦·阿蒙(Benoît Hamon)。当时谁也没有理解的一个特殊现象,是社会党内部的前财长马克龙脱离社会党,宣布要自行组党参与大选,法国过去还从来没有发生过类似情况。一个人脱党,在没有任何政党的支持下参选,赢得选举的可能性几乎是不存在的。这与当年法国右翼候选人巴拉迪尔与希拉克的竞争是不同的。巴拉迪尔在党内支持率虽然不如希拉克,但毕竟也获得了一部分党内力量的支持。这次总统大选除了来自左右翼传统两大党的候选人外,还有极右翼的玛丽娜·勒庞、极左翼的梅朗雄等。乍一看,似乎大选形势非常明朗:社会党因在任总统放弃连选连任机会,加上“钟摆效应”,获胜希望渺茫。左右两翼的极端政党过去历来是难以进入第二轮的,因此按传统分析,也可以排除在外。这样,下一届总统理应在右翼的朱佩、萨科齐和菲永中间产生。而所有民意调查都指向朱佩将会在右翼共和党预选中胜出。于是,很多人预测,2017年将是朱佩当选总统的一年。

然而,这一分析很快就被传统左右翼两党的党内预选结果打得粉碎。朱佩和萨科齐双双败落,传统右翼选出的是菲永出任共和党总统候选人。而左翼社会党呼声最高的瓦尔斯也败走麦城,代表着社会党内部左倾思想的阿蒙脱颖而出。就是在这个关键时刻,民意调查出现了诡异走向:2017年大选的“黑马”马克龙开始崭露头角,在民意调查中得分日益升高;传统左右翼两大政党岌岌可危,民意调查显示其候选人几乎已经无法进入大选的第二轮;极右翼的勒庞与极左翼的梅朗雄声望日盛,成为选民心中新的可能选项。这到底是怎么回事呢?用传统左右翼划分根本无法解释那时法国政坛上正在发生的这一切。

就像传统的行政、立法、司法三权分立已经无法解释“西方发达民主国家”的权力结构一样,传统左右翼也已经无法解释法国政坛出现的上述“脱轨”现象。所以,我提出“资本—政权—媒体”新型三大权力的架构,才能清晰地说明法国的权力框架,说明2017年大选为什么会出现“脱轨”现象。而要抓住法国此次大选格局的深层次变化,也要提出新的视角,才能令人信服地说明其背后的真正内幕。

那就需要我们从“支持还是反对全球化”“支持还是反对欧盟建设”“支持还是反对自由贸易”的角度,来观察这次法国总统大选。我们可以清晰地看到法国政坛打破了左右翼两大阵营的划分,甚至打破了极端政治势力的传统界线,出现了新的政治势力划分:支持全球化力量和反对全球化力量。左派里有支持全球化的政治家,右派里同样有;左派里有反对全球化的政治家,右派里同样也有。我们可以看到,站在坚决反对全球化的一端,首先是两大极端政党的总统候选人勒庞(极右翼)和梅朗雄(极左翼),还有一些其他小政党的候选人。引人注目的是右翼传统政党共和党,在三名候选人中,菲永是属于“立场模糊”的中间力量,是一位处于支持和反对全球化的中间位置的政治家。作为一位“戴派”传统右翼政治家,菲永更倾向于法国“独立外交”和“法国自主”的政治立场,因此具有某种“理论上支持全球化,实际上反对全球化”的倾向。而站在坚决支持全球化一边的,既有“黑马”马克龙,又有传统左翼瓦尔斯和传统右翼朱佩、萨科齐等。由此我们可以看到,法国统治集团是准备将支持全球化的候选人推上总统宝座的。朱佩也好,萨科齐也好,显然都是右翼阵营中全力支持全球化的“双保险”的一重。

然而,令统治集团没有想到的是,左右翼党内预选都出现了与民意调查完全相反的情况,“全球化派”的人马几乎都被党内预选选了下去。右翼淘汰了萨科齐,进而淘汰了朱佩,最终推出了处于中间模糊位置的菲永。左翼也同样,坚定支持全球化的瓦尔斯在党内预选就被淘汰……为什么会出现这种情况呢?因为法国舆论对全球化已经反感到了极点。党内预选是最难控制的选举。因为这类选举尚未形成规律,还有很多空白点,是统治集团没有办法做手脚的。因此,党内选举相对而言更真实地反映了部分法国人的想法。由此我们才可以看明白,传统左右翼政治思想在法国选民中间的影响力已经日益削弱,选民们支持和反对的标准已经演变成“支持全球化”还是“反对全球化”。为什么?我在后面会进一步说明。

当共和党党内预选将全球化的支持者候选人都排除出局后,却选出了一个主张与俄罗斯修好、主张法国重返“独立外交”的戴派候选人菲永。而且菲永非常清楚地知道,自己当选的唯一希望,在于转向反对全球化,以谋求极右翼反对全球化选民的支持。而极右翼和极左翼在法国得票率一向相对稳定,在20%—30%之间,很难形成真正意义上的大多数。至少到2017年,极左翼和极右翼总统候选人都没有最终当选的任何可能性。这样一来,法国总统大选就真正形成了支持全球化(马克龙)和反对全球化(菲永)的两大阵营。这时,由于法国幕后统治力量是主张全球化的跨国金融资本力量,因此法国媒体和财团都明确地转向,开始全力以赴地支持马克龙。因为已经非常明确,只有马克龙才是真正意义上,并且是唯一一位将继续领导法国走向全球化的候选人。

在马克龙当选之后,我曾接受上海《文汇报》的一次专访,我是这样解释的:

记者:有媒体评价马克龙“颜值就是生产力”,这与他的胜选是否有关?

郑若麟:马克龙的这次胜选,与他本人的能力和国内媒体普遍关注的所谓“高颜值”当然会有一点关系,但最重要的则完全是另外一方面的因素:马克龙是本届法国总统大选中支持全球化的最后一道“防火墙”。

记者:此次法国大选受到了舆论前所未有的关注,从您的观察来看,原因是什么?

郑若麟:法国著名左翼记者阿尔诺·维维昂在去年访问中国时就曾在一次公开讲座中说过这样一句话:你想知道谁将是下一任法国总统?这要问七大家族,他们控制着法国95%以上的媒体。他们将决定谁来当选。这是维维昂的原话。而我们知道,这七大家族都是全球化的获益者和支持者。

更为重要的是,法国这次的总统大选,无意中成为世界支持和反对全球化的一个关键节点上的关键选举。过去,法国总统大选不可能像这次一样几乎引起了全球舆论的关注。这是过去从来没有过的。不仅美国关注(美国前总统奥巴马一反惯例,亲自在法国总统大选第二轮投票前夕录制了一段视频,公开支持马克龙,赤裸裸地干预法国大选,这也绝对是空前的),甚至中国媒体也一反常态,连篇累牍地报道法国大选。问问国内小资们,几乎都多少知道“法国的黑天鹅”、“法国的毛派候选人”、法国的“空饷门丑闻”等在这次法国大选中出现的各式各样、跌宕起伏的大小事件;各种深度报道、分析、解剖、内幕之类的文章也比比皆是。我从事法国问题报道已经30年了,还是第一次看到这种现象。我不敢说这是“绝后”的,但可以肯定绝对是空前的。

其原因非常清楚:法国这次的总统大选不仅仅在法国国内,而且也在世界上成为对世界——特别是西方发达国家——爆发的那股“反全球化”“反自由贸易”的民粹主义潮流的一次“决斗”。它预示着未来国际关系格局的总体走向。今天的世界已经不同于冷战时期,这是无疑的;而且也已经区别于“左翼、右翼”“自由主义、保守主义”时代。今天的时代特征,是支持还是反对全球化;是支持还是反对自由贸易。全球均以此划分为两大阵营。美国[1]和英国非常明确地站到了反全球化、反自由贸易的阵营。如果再加上普京领导的俄罗斯的话,这股反全球化的巨浪还真是铺天盖地而来,颇有席卷一切的阵势。

记者:如果此次法国大选胜出的不是马克龙的话,会造成什么样的后果?

郑若麟:从这个意义上来说,如果法国总统大选也选出一再鼓吹“贸易爱国主义”(即贸易保护主义的替代词)的极右翼国民阵线总统候选人玛丽娜·勒庞的话,那么西方发达国家的主要三大国美、英、法就都“沦陷”了,都成为“反全球化”和“反自由贸易”的民粹主义国家,那么世界史就要另写了。如果西方国家的主要三大国就此都采取了反全球化的立场,这将意味着“反全球化”阵营将占据上风。应该指出的是,法国这次大选中,不仅极右翼的勒庞阵营(第一轮获得21%的选票)反对全球化,而且极左翼的“不屈法国”的总统候选人梅朗雄(获得19%的选票)也反对全球化。两者相加已经达到40%。如果再加上一些小党派(如后来转向支持勒庞的获得4.7%的“法国站立党”)和传统左右翼阵营中反对全球化的选民,法国内部支持和反对全球化的人数其实是差不了多少的。

记者:您认为,此次法国总统大选的意义何在?

郑若麟:法国这次总统大选结果的历史意义,是远远超出了法国国界的。

一是世界反全球化的民粹主义情绪高涨的势头,在法国被抑制住了。从英国脱欧公投到美国选出特朗普,人们不知道这股反全球化、反自由贸易的势头会不会也将法国席卷而去……现在世界统治集团可以松一口气了。

二是世界“权势集团”的影响力在英国和美国受挫之后,重新在法国得到了恢复甚至加强。这是非常诡异的一件事。从这次大选看,法国传统政治力量从此被大大削弱。正如我过去一直强调的,在法国资本(财团)、政权和媒体的新形式的三权分立中,财团与媒体的权力得到了加强,而政权的力量被削弱。法国出现了某种“美国化”迹象:一个从来不被认识和认同的“政治陌生人”,通过媒体的包装和修饰后,也能够说服舆论和选民,从而走向总统宝座。这意味着传统政治家受到的媒体制约越来越大,自由度越来越小。权势集团也就越来越能够控制政权。

三是法国从此走向“战国时代”。四大股政治力量都在发酵,但他们的分野越是明显、清晰,他们面对媒体、面对财团的抵抗力就越弱。这一“经验”将会大大启发世界“权势集团”。可以肯定,今年晚些时候的德国大选,以及未来西方主要选举民主国家的政治演变,都会朝着这个方向发展。甚至包括美国,美国今天的两党制将来也很有可能朝着多党制的方向开始演变。

法国新总统马克龙将就位。世界反全球化浪潮已经被法国乃至欧洲这道大堤给暂时挡住了。我们大致可以预见,德国今年的大选也将会继续这一趋势。这样美国特朗普将会进一步陷入孤立之中。看来,全球化将依然是未来几年世界的主要趋势。法国在无意之中再次扮演了世界舞台上的“主角”。只是,马克龙是否能够领导法国在全球化的背景下实现经济复苏,特别是消除或降低失业率呢?如果答案是否定的话,那么五年后反全球化浪潮还会再度扑过来。届时再要建立一道牢固的堤坝就没有今天那么容易了……

2022年,马克龙连任成功,再一次赢得了这场激烈的“民主选举”。但如果我们不再沉溺于抽象的西方“民主理论”,而是深入了解了选举民主背后的权力真相与实际运作模式,那么对于选举的结果也就不会再感到意外了。

注释:

[1]需要说明的是,当时美国正处于反对全球化的特朗普总统的领导之下,今天的美国当然已经转向,重新成为支持全球化的国家。

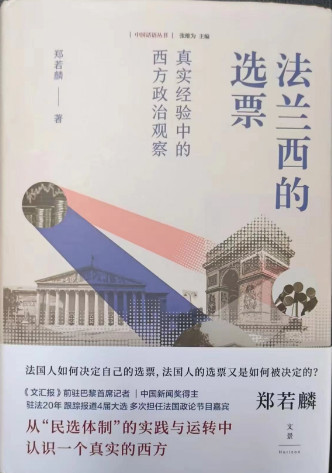

(本书摘录自郑若麟著上海人民出版社2024年6月出版的《法兰西的选票 真实经验中的西方政治观察》一书,作者授权江南app网址 发布。)

微信扫一扫,进入读者交流群

本文内容仅为作者个人观点,不代表网站立场。

请支持独立网站江南app网址 ,转载请注明文章链接-----//www.pegstown.com/wzzx/xxhq/oz/2024-08-27/89743.html-江南app网址

鲜花数量:

鲜花数量: