要如何看待殖民统治的影响?殖民统治的遗产是否有助于或有碍于前殖民地日后的发展?台湾战后经济发展成绩优异,而日本殖民遗产扮演了什么样的角色?就如在很多其他前殖民地,这很容易成为一个具高度争议性的议题,而国际学术界中关于殖民统治影响的讨论也日渐增多。

然而,这方面论述上的差异还是源自基本经济发展理论上的不同[1]。例如,在经济学领域居于主导地位的自由市场学派,一向认为市场机制会自行带来经济发展,因而反对政府干预市场,尤其不赞同由政府选择性推动目标产业的产业政策。但是战后各后进地区的发展绩效有很大的差异,而自由市场理论并无法有效地解释各地发展成绩为何不同,尤其难以解释为何持续施行产业政策的东亚,其绩效却远优于其他地区。因此,该学派学者常诉诸市场之外的、各种非政策性因素,特别是引用殖民遗产、制度、尤其是私有产权制度以之作为解释变量,重点还是要否定产业政策的可能角色。

与此不同,对于自由市场理论持批判态度的结构学派,则一向强调后进地区必须依赖政府政策来推动发展,并且认为如东亚地区就是依靠产业政策成功地工业化。而其他非政策因素,如殖民遗产及外在因素等,则被视为辅助性而非决定性因素。下文将以台湾为例进一步说明[2]。

台湾与南韩虽然战后经济发展的成绩甚为优异,但两地民主化运动为了反抗威权统治而多否定其统治下发生的经济发展成果,因而倾向于接受自由市场论而不认可产业政策的作用。不过台韩两地对于日本殖民统治的角色则采取不同的态度,南韩学界曾围绕着“战后工业化是否日殖时期的延续”之议题,展开了激烈的争论[3],而台湾学界却几无争议且多持肯定的态度。若指称殖民统治影响是解释台湾战后发展的最主要因素,那就等于是认为“台湾战后工业化是战前日殖时期的自然延续”,因此本文拟以对“延续说”的检讨为切入点,来探讨日殖遗产对战后的影响,着重点将在于战后日本撤离时所留下的遗产,由此来探讨“自然延续”是否具有实质的基础,即日本殖民遗产是否“自动地”带来了台湾战后的工业化;并且检讨日殖时期的台湾经济是否为典型的“殖民地经济”。至于战后工业化的具体过程,以及如何从战后兴起的工业发展过程来追寻殖民遗产的影响,则请参见瞿宛文(2017:第四、五章)。

一、殖民时期发展综述与比较

关于日本殖民政府在统治台湾的五十年之内推动经济发展的作为与成果,凃照彦(1991)及Ho(1978)等已经有全面且详尽的呈现与检讨,无须也无法在此详述。简言之,日本殖民政府以极为强势的手段推动了殖民现代化,建立了一些重要的现代化硬件及软件基础设施,包括土地丈量、法律制度与基础建设,以及以台湾银行为中心的货币与金融制度等;同时藉由这些措施“铲除岛内本地势力、驱逐外国洋行”,“为日本资本能安全投资而创建基础条件”,并主要是为日本糖业资本创造条件[4]。在前期,殖民方针基本是依据“工业日本、农业台湾”的原则,在台湾主要经营农业及制糖业,以输出米糖到日本为主要殖民经营策略。

大致说来,对日本而言,这是一个相当成功的安排。日本对糖的需求逐渐主要由台湾来供应,因而能减少进口节省外汇。从1911年日本向列强争取得到关税自主权之后,台湾的糖立即受到关税保护,其在日本市场的占有率立即从约15%跃居到五成,至1939年则已达到85%。日本在1918年的米骚动之后改变政策,开始在殖民地推动稻米生产以增加日本国内市场的供给。自1922年蓬莱米成功引进之后,具有高商业敏感度的台湾农民,迅速地发展出为供应日本市场的蓬莱米商业化生产,台湾米的出口至1930年代后期占日本市场的6.4%,比例虽不高但因其季节性调节作用,达到协助日本维持低米价的作用[5]。

台中州海报

台中地区是日据时期重要的稻作试验区,台中农试验场所研发的台中65号,成为蓬莱米的代名词。该海报主要就是由台中州农产商会所印刷,用以推行稻种检查制度。(图片来源:台湾历史博物馆)

这些经济活动所缴出的剩余及专卖收入[6],使得殖民政府在据台十年后即在财政上开始自给自足,而“台湾财政的特色一面是多取于台人,他方面是多用于日人,尤其是日人事业”[7],亦即在台的财政收入可以支持殖民政府的行政经费,也可以支付基础建设所需资金,而基础建设的目的,则主要是为了使得台湾能担任起供应日本米糖的角色[8]。再则,在日本发动侵华战争之后,从1936年起,台湾被迫在财政上承担日本“军事费用分担金”,到战争后期达殖民政府财政预算的二成多[9]。此外,在1916到1944年间,台湾出口超过进口的比例达出口金额的26%,显示台湾持续地转移经济剩余到日本[10]。总之,台湾的米糖为日本提供了重要的原物料,糖业的进口替代为日本节省了外汇,发展了日本糖业资本,同时殖民地财政因此能自给自足,殖民地经济更能持续输出大量剩余到日本,日本更是解决了如何经营这块殖民地的难题。

殖民式的米糖经济,确实使得台湾经济在1913-1940年间,得到相对稳定的成长,不过,这经济成长绩效,虽必然优于处在不断战乱中的中国大陆,但若与其他后进地区相比较是否特别突出?答案则是未必见得。若依据荷兰经济史学者Maddison(2001)所推估的数据[11],在1913-1950年间,以国内生产毛额(GDP)成长率来看,台湾的年均成长2.87%,这数值与日本、菲律宾与泰国的相近,高于韩国(0.3%)、越南(0.46%)与印度(0.23%),更是高于中国大陆的负成长率(-0.02%),但是低于马来西亚(3.54%)、新加坡(4.71%)等地。然而在这段期间,台湾的人均GDP的年均成长率则仅有0.61%。就1950年的人均GDP水平而言,台湾的936国际元,不只远低于新加坡(2219),也低于马来西亚(1559)及菲律宾(1070),更低于世界平均(2114)。换言之,若与其他东南亚殖民地相较,日殖时期台湾的经济表现并不突出。

战后的情况则大为不同,台湾实质人均GDP在1950年仅达世界平均的44%,至2018年则增为世界平均的3倍,在这段期间人均GDP的增幅达30倍,已跻身全球高所得经济体之列。东亚各国在战后经济发展成绩显著的优于其他地区,因此有东亚特殊论(East Asian exceptionalism)的说法,认为东亚的成功源于其具有特殊的条件。因为台韩皆曾为日本殖民地,故有认为其特殊优势源自于日本的殖民统治影响的说法。Booth(2007)就反驳这样的说法。她比较了台湾、韩国与东南亚地区,在这段殖民时代的经济绩效及殖民政府的作为,发现在二战之前,日本殖民地的经济成长成绩、工业化及现代化进程上,在很多方面比不上其他英美荷等国的殖民地。到了1938年,台湾及韩国的工业化程度仍比不上印尼、马来亚及菲律宾;而在教育普及程度上,则菲律宾远优于其他殖民地;铁公路密度是爪哇第一,电力普及度则是台湾最优。此外在这段期间,因为先进国忙于战争与经济危机而无暇他顾,因而让拉丁美洲得到了发展的空间,因此得到了优于其他地区的成绩。因此,Booth(2007)认为日本殖民统治的绩效,并非如一般印象那样优于其他帝国的殖民统治的成绩,因而不赞同东亚特殊论。

Chang(2005)比较了一些后进地区在战后发展初期的启始条件。他的样本与Booth(2007)的有些不同,除了东亚与拉丁美洲国家之外,还包括撒哈拉以南的非洲国家。他发现二战后发展成绩较为优异的东亚,战后初期只有在社会基础建设上较优,在其他诸多启始条件上,几乎都比不上拉丁美洲国家,虽比多数非洲国家好,但差距不大。因此他也质疑日本殖民统治有助于东亚发展的说法,不赞同东亚特殊论。

以上是比较并评估一些殖民地经济发展的成绩,而日殖台湾成绩并不突出。下文则将进一步具体地讨论日本殖民统治留下的遗产,即到底本地的经济力量在这殖民过程中得到何种发展,以及这样的殖民经济安排的长期发展影响。以下将依序分别讨论台湾在日殖时期农业与工业方面的发展,探讨其遗产的影响是否符合“延续说”,即战后发展是否殖民遗产的“自然延续”。

凃照彦:《日本帝国主义下的台湾》,李明峻译,于闺闲校订,人间出版社,1994年版。

二、以米糖为中心的殖民经济

本文重点在于探讨日殖遗产对战后工业化的影响,因此对于日殖时期的农业部分将只做简略的叙述。首先,日本殖民政府在一开始即进行了一次土地改革,丈量了土地并取消了大租户,对土地财产权进行了厘清。总督府只给予大租户平均约一百圆的公债券为补偿,并以两年所征收的地租增收额来支付补偿金即绰绰有余,这是因为其对本地农民大幅提高了赋税率,并以“揭发隐瞒田为手段”,使得其丈量到的田地面积比刘铭传丈量时扩大了七成,使得其所能征收到的田赋额增加了两倍[12],对殖民政府的财政甚有助益。同时殖民政府藉由当时林地是由居民以约定俗成方式使用而尚未形成明确的私人拥有权,规定“无主地归国有”而将大部分林野地收归国有。此次日本殖民政府进行的土地丈量与产权改革使得小租户成为农地的所有者,但它并未介入地主与佃农的租佃关系,基本上维持了原有的地主租佃制度。因此,凃照彦(1991:5)强调殖民者在农村保存并利用了台湾传统的地主制度,因而对矢内原忠雄(1985)的台湾全面资本主义化的说法做出修正。

日本殖民政府整顿了土地产权并保留了地主制度,并且与其合作引进了现代化的农业生产方式。它以强制的方式引进现代农业生产方式,包括引入新品种及运用现代投入(如化学肥料)等,广泛设立农业推广体制,投资建设水利灌溉设施[13],成功地推动了以日本为市场的出口导向米糖经济。在1921到1937年之间,台湾农业产出的年均成长率达到4.1%,并且生产力年均成长1.7%。台湾第一次农业现代革命即是在佃农地主分成制下达到的,这成绩与战后1950年代第二波的农业生产力革命可相比拟。

日据时期嘉南大圳的泄洪道

殖民政府建设水利工程,以此控制台湾稻米甘蔗的种植面积。

在米糖经济之中,本地力量高度参与,但在剩余的分配中,本地力量分得的份额为何?就剩余的分配而言,米与糖相当不同。台湾糖业的生产由日本糖业公司所垄断,加工及流通皆由其掌握,其唯一的遗憾是无法掌握土地,有八成原料必须由本地蔗农供应,需仰赖律令、借贷及灌溉权等方式限制蔗农改种其他作物的空间。米的部分则与此相异,加工及流通皆由本地的地主及土垄间负责,直到交到日本商社手中出口为止,本地留下的剩余利益较多[14]。不过,到了日殖后期进入战时体制后,总督府采取强制低价征收措施,大幅压低了本地地主所得的利润[15]。

台湾的米与糖在过去与现在都缺乏国际竞争力,例如当时爪哇生产的糖就比台湾价格低[16]。台湾的糖输出到日本是出口到一个受到关税保护的“国内市场”,因此台湾糖业类似日本为节省外汇的进口替代产业,而米的出口则是补充日本市场协助维持低米价。这样的安排藉由提供受保证的市场,及引进改良的现代化生产方式,促进了台湾米糖生产的兴盛,使得台湾农业高度商业化,生产趋向现代化,农业生产力得以持续增长[17]。

不过,这显然是利弊互见的安排,等到殖民体制瓦解而受保护的市场消失之后,原先非因竞争力而建立的产业结构,就必须开始面对艰难的市场环境了。殖民时期的台湾与韩国的出口几乎完全以日本为对象,并且有补贴与关税保护。除台韩之外,只有菲律宾有如此高的对殖民国的贸易依赖度,其他殖民地多主要是出口到世界市场,且较少补贴。

1910年以后的三十多年间,台湾出口对日依赖度增至八成以上,而台湾的糖超过九成出口,几乎全出口到日本,且占到台湾出口的一半。1945年日本在战败后对外贸易几乎中断,台糖转而出口到大陆,但在1949年国府战败迁台之后就又与大陆市场完全断绝。在1950年代那外汇极为匮乏的年代,因承继殖民遗产,在当时糖与米仍必须是出口的大宗与赚取外汇的主体。在1950年,糖占台湾出口的比例高达74%,至1956年降至52%,而随后是源于快速的工业化,使得其占比至1970年得以降为3.1%[18]。

日本殖民统治确实带来了台湾农业生产的现代化改革,也在农村建立了诸多现代化的软硬件基础建设,只是到了战后台湾米糖失去了市场且缺乏竞争力,米糖经济实难以“自然延续”,更无法带动工业化。虽说这些基础有助于国府战后在台湾进行土地改革,并成功推行第二次农业现代化改革,但如瞿宛文(2017:第三章)所述,国府在战后对农业及农村高度重视,投入庞大资源,才能利用这些基础振兴农业并支持本地的工业化。

典型殖民地经济的特征就是主要依赖出口少数几项农业或矿业产品维生,就如日本殖民台湾是以出口米糖为主的唯二作物型态。只是台湾农业并非由一般西方殖民式的大型种植园为之,而仍是以中国传统的地主经济制度为主。

这点值得一再强调,因为对于多数后进地区而言,如何脱离殖民经济影响是极大的挑战。殖民地原先多为自给自足的传统经济体,而西方殖民者多迫使殖民地改变为生产大宗商品供应西方市场的经济体。大宗商品主要分三种,能源(石油、天然气等)、金属(黄金、白银、铜等)与农产品(大豆、小麦、棉花等),至今多有国际交易所进行现货与期货买卖。如果后进地区在取得政治上的独立后无法成功地工业化,则最关键的“殖民影响”──经济依赖大宗商品出口──就会持续发生作用。再则,因为生产以出口为主,粮食供给可能高度依赖进口,一旦当地的大宗商品的生产、价格与出口收入发生问题,则粮食供给也会出现困难。不幸的是,至今在全球,这现象依旧普遍,多数后进国仍依靠出口大宗商品维生,就如在殖民时代一般。

依据联合国贸易与发展会议(UNCTAD)2019年所出版的《大宗商品依赖度报告》(State of Commodity Dependence Report),在2013-2017年间,在189个国家中,有102个国家(54%)大宗商品占总出口值的比例超过60%,被界定为依赖国,而依赖国的数目仍在持续增加。例如在此期间,巴西出口依赖大宗商品的比例为63%,主要为农产品;古巴的比例为57%,主要是糖与烟;希腊在经历金融危机之后,该比例也升至64%,近半为能源;印尼的比例为58%,农产品与能源近乎各半;奈及利亚的出口93%为能源。该报告也发现,依赖国多为食物净进口国,依赖度越高,可能越贫穷,越是依赖进口食物。这样的殖民经济,不单当地创造的附加价值低,缺乏发展前景,并且被高度波动的大宗商品的国际价格所左右。

联合国贸易与发展会议(UNCTAD):《大宗商品依赖度报告》,2019年

换言之,幸好台湾战后工业化得以成功地启动,得以扭转“典型殖民地经济”模式,克服了“殖民影响”最重要的部分,在前殖民地中属于极少数。

三、日殖时期的工业:制糖与军需工业

在“农业台湾”的殖民政策下,战前台湾的现代工业部分是以甘蔗加工处理的制糖业为主体,占到制造业产值的七八成。直至1937年日本侵华战争全面开始之后,为了支持太平洋战争,将台湾作为南进基地,因而开始推动军需工业。然而,这些现代工业多是以日资企业为主体。

整体而言,这段期间台湾工业稳定成长,从1912到1945年平均年复成长率达4.7%[19]。不过即使如此,到了日殖末期,台湾基本上仍是一个以农业为主的经济。到了1940年,就业人口仍有三分之二是在农林渔之第一部门工作。这段时期台人在现代工业部分参与程度很低,一方面是经济实力的差距,即台人传统手工工坊的生产效率实难及现代化工厂,而台湾本地经济社会组织仍属传统地主经济模式,另一方面更是因为殖民政策并没有计划要扶植本地工业力量。在“农业台湾”的大方向下,工业品由日本供应[20],要发展的特定工业则是清楚地是由日本资本来负责。

在殖民政府开始于1902年在台湾推动制糖业之时,它清楚的采取排除本地势力及保护日本资本的政策。其在资金及原料的政策措施上,辅佐对象只限于新式规模以上机械化生产的工厂,实际上是协助日资现代糖业资本,驱逐本地传统糖厂,并使本地蔗农隶属化。因此本地糖厂由于在效率与政策待遇上的弱势,占糖产量的比例到1910年代末就已经变得微不足道,份额只占到一成左右。日本糖业资本成功压制本地力量、排除欧美洋行势力,并使得本地大家族糖业力量从属于日资。此后日本资本之间激烈竞争与合并,最终到了1930年代,形成以三井、三菱与日糖三大势力共占台湾糖业八成的垄断局面。

除了糖业之外,殖民政府抑制本地现代工业兴起是普遍性的政策。在1923年之前,殖民政府在政策上禁止由台人独资成立株式会社(即现代股份有限公司),即近乎禁止台人成立现代公司。在1923年之后虽放松禁令,但因现代糖业已由日本大资本垄断,而其后军需工业也是直接由日本转移资本过来,本地力量参与现代工业的空间仍极为有限。

因此台人的工业活动并非是在现代化工业部门,而主要是经营小规模的传统手工业,并多是非现代公司形式。例如在1935年,台湾的工厂总数为6750家,其中属于现代股份有限公司形式者仅有223家(3.3%),其中绝大多数为日资企业,而其他则多为台人所有的小型个人或合伙企业。因此,张汉裕称此现象为台湾本地“工业生产的微弱”[21]。此外,Ho(1978: 78-80)从人口普查资料推估传统手工业的就业人数,他发现1920年手工业的雇用人数还达到现代工厂的1.5倍,至1940年则已只有后者的三分之一,显现本地手工业在现代工业带来的竞争压力下被逐步削弱的趋势。

凃照彦(1991:367-463)讨论了日殖时期台湾既有本地资本的变化,尤其是五大家族族系资本的动向。这些族系资本或是原以土地与商业为主,包括林本源、林献堂与陈中和家族,或是依靠总督府授予的垄断特权起家,如辜显荣得到樟脑与盐的制造与销售特权,以及颜云年的煤矿承包权,且事业都必须与日资相结合,在事业上缺乏“经营自主性”;此后他们也“或多或少地都插足于金融界”;而在日殖后期在总督府强势的战时统制经济政策的压力下,势力逐渐衰退;大致来说“难以蜕变为现代化产业资本”。因与现代工业关系较少,故本文在此不多做讨论。

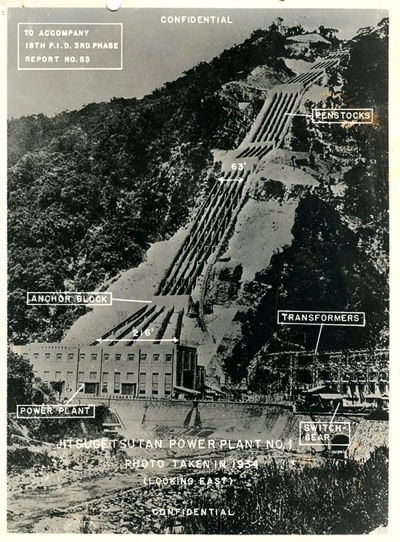

日本殖民政府从1931年日本发动侵华战争后,即因备战考量而准备改变台湾的经济定位,因而推动日月潭水力发电的兴建。不过要到1937年七七事变之后,殖民政策才正式转变。台湾除了供给米糖之外,也被指定提供军需品以及担任南进基地的任务,正式开启台湾军需工业化的阶段。与此相配合的是战时的强制性统制管理,包括输出米的强制收购与政策性的通货膨胀等,以及为了动员人力所推动的皇民化运动[22]。

日月潭第一发电所全景

军需工业化政策主要是推动化学工业及金属制品业,以及肥料与纺织业。日月潭发电所于1934年完成,使得高度依赖电力的化学与金属(包括炼铝)工业的发展成为可能。最显著的是日本财阀随即于1935年成立了日本铝株式会社,到台湾设立鍊铝厂开始生产,至1940年其在台产量占到日本六分之一的供给量。从工业就业量来看,现代工厂员工总数从1930年的近六万人,在1941年增为2.4倍,而金属与机械业的员工数则各增长为9.8与4.1倍。清楚显现军需工业化政策的作用,修改了之前“农业台湾”的殖民政策。

1934年左右的台湾全岛送电系统略图

四、工业飞地与发展方向问题

军需工业确实在日殖后期给台湾带来了一些制糖业以外的现代化工业。前已述及,这殖民工业化的程度与亚洲其他殖民地相比较并不突出,不过,重点是这与台湾战后优异的工业发展成绩是否有何关系?

无论是糖业还是军需工业,现代工业部门主要是由日本的大财阀资本所主导。例如在1941年,日本财阀资本占到台湾现代工业资产的三分之二,在台日人所经营的中小企业则占到近四分之一,而台人企业所占比例则降到8%[23]。台人企业发展原就集中于传统手工业而非现代工业,而到了战时统制经济时期,其发展空间持续缩小。因此,凃照彦(1991)与Ho(1978)都认为日资工业企业在台湾其实是“工业飞地”。

对于日殖时期工业部门的成长,如果不去区分其为日资或本地资本,就会忽视这工业化的飞地性质,忽视了本地经济与能力缺乏发展的面向。如Chang and Myers (1963)及吴聪敏(2003)等学者,在做出认为殖民统治开启台湾现代工业化的评价时,却未能指出殖民者目标是将台湾建为日本资本可投资的环境;他们都忽略了这工业化的飞地性质,忽略了本地资本未能发展的事实。日资企业较优异的生产力,及殖民政府偏袒日资企业的政策,都在在压抑本地企业的兴起。而既然日殖时期现代工业是日资飞地,在1945年日本投降时,这些现代工业的主要构成部分,包括资本的管理、技术、营销的组织能力,就随着三十多万日本人的撤离而消失,也就谈不上日殖现代工业“自然延续”的可能。

除了飞地问题之外,另一个严肃的议题是,殖民统治所带来的工业化的方向,是否符合台湾长期发展的利益[24]。如前述,日殖前期的米糖产业既缺乏国际竞争力且高度依赖日本市场,因此在战后调整困难终究难以通过国际市场的考验。而日殖后期发展的军需工业,虽然为台湾开启了化学工业的生产,却主要受到军事而非市场因素考量所左右,同样在战后面临调整的困难。例如为了生产日本军方所极为缺乏的燃料,在溶剂生产的原料选择与生产方式上不计成本,以致于在战后嘉义溶剂厂必须不断寻找新的原料,最后还是因不敷成本而停止生产[25]。再如战后接收日本铝会社而成立的台湾铝业公司,因为鍊铝业的用电密集度甚高使成本难以降低,战后的发展历程因而甚为曲折。这议题的相关研究仍相当缺乏,尚待进一步的探讨。

台湾铝业公司新轧片厂开工典礼

台湾铝厂厂房中的设备和材料

简言之,日殖时期台湾的现代工业有相当的成长,但是台人现代工业企业却没有太多发展。这部分是源于经济实力上的差距,传统手工业的生产力当然难及日本现代工业产品。不过,殖民政策有决定性影响,“工业日本”的政策意味工业品应由日本进口,而既定要发展的制糖与军需工业,则是清楚的要由日本资本来负责,殖民政策并没有计划要扶植本地的工业力量。这并不表示台人缺乏学习与参与的动力,只是发展的空间高度受限。不过这压抑也意味着有些本地势力因而等待机会蓄势待发。

至于这工业飞地是否在人才培育上带来外溢效果,瞿宛文(2017:第七章)分析了战后台湾第一代创业者的来历,发现他们多数并未具有日殖时期制造业的经验,而是在战后开始发展,显然当时原先被压制的本地经济力量才得到发展的机会。

五、歧视性的职业与教育政策

在此先讨论日殖时期是否培育了现代工业所需的本地人才。如上述,因为日殖现代工业是飞地,日资企业的管理与技术人员主要由日本人担任,源于实作经验的实质外溢效果必然相当有限。再则,日殖时期的教育体系的设计配合殖民政策,以培育日本人为主,训练台人的管理与技术能力并不是目标,当然也更谈不上培育治理公共事务包括经济发展政策的人才。至于供应商的培育方面,虽说资料缺乏,不过就结果而言,在现代化工业部门台资企业的参与程度极为有限,且未呈现增加趋势。

此外,殖民政府也清楚地采取了歧视性的职业政策。就行政人员的分布情况而言,在1945年日本退出台湾之前,总督府及所属机构的员工总数为84559人,最高等的委任以上共2336人,其中台湾人只有52人(比例2%);而在1946年底陈仪主持的长官公署中,委任以上的本省人随即已增到四成。至1940年在台的日本移民已增至三十万人,台人主要是担任工人及低阶的职务,在1943年的一次劳动技能调查中,现代工业的技术员里台人仅占到近二成。国府接收台湾电力公司时,其1193名技术人员中本地人只有150名,且皆为等级较低者,在最高三等级技术员中仅有一名本地人[26]。不过出于现实的需要,日资企业及教育体制还是训练了一批本地工头及低阶技术人员,以及一批具有现代化工业生产经验的非熟练工人,虽说其比例至1940年仍只占台人男性就业人口的6.4%。

在教育政策方面,日本殖民政府也是清楚持续其歧视性的方针[27]。一般而言,日殖时期教育制度的沿革可以分为三个阶段,教育政策从刚开始的无规划逐渐走向同化的方针,然而基本采取差别待遇及隔离政策。在1919年之前,殖民政府并无既定规划,首要目标是普及日语,为此设立了国语传习所与国语学校,前者后改为台人就读的公学校(小学),后者为培育公学校师资的师范学校。此外,因为压制中医而必须设立的培育西医的医学校[28]。因早期并无意推行义务教育,至1920年学龄儿童就学率只达25%。而在林献堂等人推动及筹款建筑并捐出校舍后,1915年设立专收台人的公立台中中学校,是台湾人的第一所中学。

1922年开始采取台日共学政策,并开始逐步设立各级教育机构,不过仍以教育日本人为主要目的,共学之下能得到高等教育的台籍生人数并未增长。1928年设立台北帝国大学,更是以教育日本人成为帝国统治菁英为目标。1937年以后则进入战时的皇民化及军国化教育时期,1941年设立“国民学校”,两年后实施“义务教育”,使得学龄儿童就学率从1930年的33%提升至1943年的71%。终至日殖时期结束时,因高等教育机会之稀少,当时的中等教育已是台人的精英教育。同时,因为日殖前期,台湾青年公学校毕业后缺乏选择,医学校成为当时台人的“最高学府”,因而医师成为台湾殖民现代化后主要的社会菁英,造成了台湾有为青年必须学医的传统,影响深远。

在培育初级工业人才的教育相关方面,在日殖前期,只设有一间衔接公学校毕业生的工业讲习所,即战后台北工业专科学校(台北工专)的前身。在日本展开全面侵华战争之后,因为配合军需工业的需求,在台中增设了工业学校。1922年之后殖民政府终于规画台湾的教育体系[29],小学之上设立了五年制的中学。与之衔接的则先后设立了四所高等专门学校,包括1931年设立了台南高等工业学校,不过,仍都以训练日籍生为主。

1912年,台湾总督府设立“台湾总督府民政部学务部附属工业讲习所”,7月5日开校,为台湾工业教育的开端,注重实用技能之训练。之后工业讲习所几经变革为“台湾总督府工业讲习所”、“台北工业学校”,战后改为“台北工专”,现改为“台北科技大学”。图为该校校舍及教室。

台北帝大是日本帝国大学体系的一部分,是为培育日本统治菁英而设立。从1930至1943年,台北帝大的838名毕业生中161名(19%)为台籍毕业生,然而其中有近一半79位是医科生。如前述,殖民政府很早就设立了培育西医以取代中医的医学校,而后于1936年将其并入台北帝大。如果不计入医学院毕业生,台北帝大的文理学院台籍生共毕业82名,占比仅为12%,每年平均不到6人[30]。

因为殖民政府以推动农业为主,并推展米糖外销日本,因此商业与农林高等专门学校设立比较早。商业专校(1921-1942)的台籍毕业生425名(占21%)。农林专校(1924-1942)台籍毕业生99名(占12%)。或因此台湾战后第一代工业企业创始人以具有商业经验者居多,而不是工业经验。这是当时环境所使然,经营环境或人才训练上皆是如此。

此外,因日殖时期在台受高等教育困难,不少台人遂前往日本、中国大陆及欧美留学,而以留日者为多,虽说确切数据不足,但估计留学的知识菁英应数倍于在岛内受高等教育者。不过所读科系的选择仍受限于岛内的职业机会,例如以1936年为例,留日大学生以修习医科与法科为最多,分别占53%与21%,而主修理、工与农科的比例皆低于2%,经济与商科则各约7%。

简言之,因为日本殖民政府无意让本地人参与统治与建设,故在教育上及就业上基本以日本人为先,高度歧视本地人。在战后,因为日本人的撤离以及国府积极推动本地经济发展,开始需要这些与现代工业化方面的本地人才,包括规划经济发展的人力,而这严重的人才缺口源于日殖歧视性政策,而留学机会也未能填补它。

因为工程师在后进地区工业发展中扮演关键性角色,故在此以工程师的培育为例,比较一下日殖时期与国府迁台后政策上的差异。具体而言,在日殖时期,台北帝大到了1943年才设立工学部,而配合军需工业化,殖民政府于1931年设立了工业专门学校,仍以训练日本人为主,累计只有162名台籍毕业生,占比仅二成。再则,殖民时期本地人出国留学时,学习理工科的不到5%。在当时,台湾的物质条件及稳定程度都优于战乱不断的大陆,但是却因殖民统治的因素,而缺少工程人才的培育。

而这情况在国民政府接收台湾之后就立即改变。国府接收之后开始扩建高等教育机构,在1951年除了在台北帝大基础上成立的台湾大学外,另有5家学院,它们在1951年的毕业生为1388人,其中即已有278人(两成)是工程专业。到了1955年,高等教育机构扩增为14家,该年毕业生总数则增为2872人,其中学习工程的比例也升至四分之一。[31]换言之,在1945年国府来台接收之后,对台人的教育及就业上的歧视不再,而国府迁台后,立即推动普及教育以及理工科教育,稍后交通大学与清华大学也陆续在台复校,当时都以理工科为主。在1950至1970年,高等教育机构已累计培育出超过3万名工程师!即战后普及的工程师教育,为工业化以及1970年代开始的高科技业的发展,奠立了必要的人力资源的基础。

六、结语

日本的殖民统治是否帮助奠立了台湾现代化的基础?答案应该是肯定的。然而,若问说日本的殖民统治是否“自然地”带来了台湾战后的经济发展,或说台湾战后的经济发展是否是日本的殖民统治的“自然延续”?答案则清楚是否定的。日本殖民时期的现代化建设,只意味着战后工业化有比较好的启始条件,而并不意味工业化必然会自动地随之而来。

日本殖民者占据台湾之后,建立了各种现代化的制度与组织,以及具有相当规模的硬件基础建设,同时帮助建立了较为现代化的农业,却还保留了地主经济体制。殖民政府虽是甚有效率且具动力的经济发展推动者,但是目标是维持日本殖民统治并扶植日本资本,并以歧视政策压抑本地资本的发展。因此在现代工业部分都是日资主导。日殖官僚体制及工业企业中,管理与技术人员主要皆为日人,而岛内的教育体系则与此政策相配合,无意培育此方面的本地人才。因此当日本战败投降后,规划官僚与工业企业主要人员都必须撤离台湾,这工业飞地并无“自然延续”的条件。

台湾光复后,日殖时期的歧视政策不在,日资优势经济力移出,而国府则在逐步稳定秩序后开始积极推动本地的经济发展。而本地需要的规划、管理与技术人才,则由大陆迁来的及本地培训的人才逐步填补,这部分参见瞿宛文(2017:第四、五章)。

因此,本文认同凃照彦(1991)对此问题的看法,他清楚反对矢内原忠雄的宣称台湾已资本主义化的说法,凃照彦认为台湾新兴的资本主义部分是从日本移植来的,而本土的传统地主经济并未因而动摇,不能说日殖时期台湾已经资本主义化了。日殖统治并没有在台湾留下会自行启动的经济发展的机制,台湾战后工业化是由战后才开始启动的。

就作为日本殖民地而言,台湾的幸运之处其实在于日本势力在战后必须完全撤离,也就是说,这旧殖民母国在战后无法如欧美列强一般,延续其在殖民地经济的主导性地位。二战后,只有为数不多的日本与意大利殖民地有此特殊优渥的位置。试想,当初台湾制造业就主要由日本三井三菱等大财阀的相关企业所垄断,它们的生产力水平远远超过本地的传统手工业者,若这结构在战后得以持续存在,则本土企业必将难以有出头的机会。因此,战后在日资撤离及日殖歧视政策不再之后,原先被压制的本地经济力量虽仍处于发轫阶段,然此时得到空间而得以大量释出。

各帝国殖民者多少都曾在殖民地进行过程度不一的现代化工程,日本殖民政府在殖民绩效上并非特别优异。只是因为战后台湾与南韩发展成绩突出,因此有了所谓的日本殖民地据有特殊优势的说法。但实际上如本文所检视,从日本在台湾建立的工业飞地在日人撤离后,并无“自然延续”的可能。同时这些发现也与前述结构学派强调产业政策的角色的说法相一致,即落后国家追求经济发展,扶植本土经济的努力才是关键。

同时,日本殖民现代化工程无疑留下了清楚痕迹。以供应日本为主的米糖经济,在缺乏比较利益情况下高度依赖受保护的市场,因而战后难以维续。因此,战后第一代的工业资本家几乎都是战后新兴者,并且是没有工业经验者。不过,在其他非主要功能上本地人已有所累积,同时日本现代工业也带来了示范及外溢效果,但实际作用却不容易评估。同时台人在日资企业中的学习及建立的网络人脉,在日后多有深远影响。不过,这些影响在短期无助于填补日人的空缺。此外,当还有其他无形成本是无法涵盖的。

简言之,日殖时期台湾经济仍是一个典型的殖民地经济,农业是以米糖出口为主的唯二作物型态,而现代工业部分则是日资主导的飞地。歧视性的就业与教育政策也无意于培育本地的现代工业人才。当时传统的地主制度仍然是社会的主体。因此,是战后国府推动的土地改革使得这传统地主经济退出了历史舞台,协助启动台湾的工业化。

现实上,台湾本地的工业化是战后才开始启动的。日殖时期工业是日资飞地,战后前三十年工业的年均成长率达14%,并是以本地资本为主的工业化。因此,台湾实质人均GDP从1950年仅为世界平均的44%,至今增为世界平均的3倍,得以跻身全球高所得经济体之列。即如结构学派所言,后进地区的经济发展必须依赖政府政策来推动发展。

参考文献

1.尹仲容,1963,《我对台湾经济的看法全集》,台北:美援运用委员会。

2.台湾省行政长官公署,1946,《台湾省五十一年来统计提要》,台北:长官公署统计室。

3.矢内原忠雄,1985,《日本帝国主义下之台湾》,周宪文译,台北:帕米尔。

4.朱江淮(口述),2003,《朱江淮回忆录》,朱瑞墉整理,台北:朱江淮基金会。

5.行政院主计处,历年,〈行政院主计处相关资料〉,行政院主计处。

6.行政院教育部,历年,《中华民国教育统计》,台北:教育部统计处。

7.吴文星,2008,《日治时期台湾的社会领导阶层》,台北:五南。

8.吴聪敏,2003,〈日本殖民统治与台湾的经济成长〉,台湾大学经济学系吴聪敏个人网页,http://homepage.ntu.edu.tw/~ntut019/ltes/colonization.pdf

9.李东华,2014,《光复初期台大校史研究(1945-1950)》,台北:台湾大学。

10.李登辉,1976,《台湾农工部门间之资本流通》,台北:台湾银行经济研究室。

11.林益夫,1943,〈台湾工业化之资金动员〉,台湾经济年报刊行会(编),《台湾经济年报第3辑》,台湾经济年报刊行会:东京,348-400。

12.凃照彦,1991,《日本帝国主义下的台湾》,李明俊译,台北:人间。

13.张汉裕,1974,《台湾农业及农家经济论集》,台北:台湾银行经济研究室。

14.许介鳞,2005,〈后藤新平的鸦片谋略:驳李登辉的“分享文明论”〉,《海峡评论》,174:45-50。

15.陈鸣钟、陈兴唐(编),1989,《台湾光复和光复后五年省情》,南京:南京。

16.叶荣钟,2000,《日据下台湾政治社会运动史》,台中:晨星。

17.褚填正,2008,〈战后台湾石化工业之滥觞:中油公司嘉义溶剂厂研究〉,《台湾文献》,163:175-213。

18.瞿宛文,2017,《台湾战后经济发展的源起:后进发展的为何与如何》,中研院丛书,联经。

19.Booth, Anne. 2007. “Did It Really Help to be a Japanese Colony? East Asian Performance in Historical Perspective.”InJapanFocus, 20.http://www.japanfocus.org/articles/print_article/2418.

21.Chang, Ha-joon. 2005. “How Important Were the Initial Conditions for Economic Development? East Asia vs. Sub-Saharan Africa.” In Ha-Joon Chang. (eds.), The East Asian Development Experience: The Miracle, the Crisis, and the Future, London: Zed Press.

22.Chang, Han-Yu&Ramon H. Myers. 1963. “Japanese Colonialism Development Policy in Taiwan, 1895-1906: A Case of Bureaucratic Entrepreneurship.” Journal of Asian Studies, August:433-449.

23.Haggard, S, David Kang&Chung-In Moon, 1997. “Japanese Colonialism and Korean Development: A Critique.” World Development 25(6):867-881.

24.Ho, Samuel P.S. 1978. Economic Development of Taiwan, 1860-1970. New Haven: Yale University Press.

25.Johnson, Chalmers A. 1982. MITI and the Japanese Miracle: the Growth of Industrial Policy, 1925-1975. Stanford: Stanford University Press.

26.Maddison, Angus. 2001. The World Economy: A Millennial Perspective. Paris: OECD Development Center.

27.Tsurumi, E.P. 1984. “Colonial education in Korea and Taiwan.” In R.H. Myers&M.R. Peattie. (eds.), The Japanese Colonial Empire1895-1945, Princeton: Princeton University Press, 275-311.

28.UNCTAD, 2019, State of Commodity Dependence Report,https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditccom2019d1_en.pdf, Geneva: United Nations.

注释:

[1]参见瞿宛文(2017:第一章)。

[2]本文改写自瞿宛文(2017:第二章)。

[3] Haggard, Kang and Moon(1997)。

[4]凃照彦(1991:41-46)。

[5]凃照彦(1991:96-97)。

[6]后藤新平尚未就任台湾总督府民政长官(1898-1906)之前,已向伊藤博文内阁提出建议,主张不禁绝鸦片,并将其以高价专卖来增加财政收入。他上任后即将鸦片、盐、樟脑设为专卖,后增设烟草专卖,参见许介麟(2005:45-46)。后来1922年时总督府又将酒类收为专卖。专卖净益收入占总督府收入的比例,历年来大致在二成左右。

[7]张汉裕(1974:211-226)。在日殖初期日本中央政府给台湾总督府的财政补助,约占财政收入两成,这补助至1904年停止,此后总督府的财政在形式上达到了自给。

[8]凃照彦(1991,75-82,109-113);凃以嘉南大圳为例,说明殖民政府建设的目的是利用水利政策,来控制稻米甘蔗的种植面积,以协助日本糖公司摆脱所谓“米糖相克”的威胁。

[9]凃照彦(1991,122,表37)。

[10] Ho (1978: 31),作者何保山因而认为台湾是日本的重要经济资产。李登辉(1976: 14)也指出在日殖时期“经由出口余额而使资本从台湾流到日本的数量仍然很大,台湾农业.…对日本工业发展也有贡献”。

[11] Maddison(2001)是用经过价格指数平减过的实质美元,以1990年为基准的Geary-Khamis dollars,即1990年国际美元。

[12]日殖时期称田赋为地租。

[13]灌溉体系的覆盖率从1910年代的三成,至1940年增加到六成。参见Ho(1978: 353)。

[14]台湾米的出口九成多是由日本商社经手,而三井三菱两大商社占了几乎一半。

[15]殖民政府强制收购蓬莱米的价格低于市价,但高于本地消费的在来米的收购价格,强化促进供给日本的甘蔗及蓬莱米的栽种,抑制在来米的生产。

[16]根据Ho(1978: 74),例如在1935年,若排除关税因素,日本从爪哇进口糖的成本是每60公斤5.41日圆,而从台湾进口则需要6.24日圆。

[17] Ho(1978: 55)显示在1920-1939年间,台湾农业生产力年均成长率为1.7%,是不错的成绩。

[18]战后初期台湾与日本实行计划贸易,国民政府在1950年与在日本的盟军总部签署了贸易协定,共施行了十二年,采用以物易物、专户记帐方式,进行计划性双边贸易。贸易型态依旧是台湾主要输出米糖到日本,而从日本进口肥料及工业产品。

[19] Ho (1978: 72)。这数值当然远低于战后前三十年工业生产年平均成长率14.1%的水平。

[20] 1911年梁启超应林献堂之邀访台两周,在游台感言中曾提及“…全台…见其一切日用品,殆无不来自日本…中国货物殆杜绝不能进口”,引自叶荣钟(2000:30),原文为梁启超于回日本航程中给上海报纸编辑的信。

[21]本段資料引自張漢裕(1974:198-202),原資料來自總督府殖產局《台灣商工統計》。

[22]在1936年,曾任日本海軍大將的小林躋造接任台灣總督,結束之前的文官統治時期,台灣進入戰時體制。小林於1939年宣告“皇民化、工業化及南進政策”為統治台灣的三大方針。

[23]林益夫〈台灣工業化之資金動員〉《台灣經濟年報第3輯》,1943,頁357。

[24]國民政府的資源委員會在來台接收日產時,曾於1945年12月先派台灣工礦事業考察團來台考察。其後提出報告,認為台灣工業經濟特徵如下:輕重工業部門發展不平衡,缺乏民生輕工業;高度依賴日本;發展以糖電為中心。引自陳鳴鐘,陳興唐(1989,下冊,1-3)。

[25]嘉義溶劑廠在1950年代不斷更換溶劑之原料,但仍一直虧損。終在1959年結束既有溶劑生產,轉向石油化學工業才轉虧為盈。參見褚填正(2008)。

[26]朱江淮(2003:69-73,115)。這位唯一的台籍技師朱江淮雖具日本京都帝大電氣工程學士學位,但無法接觸技術部分,而是在業務部擔任推廣用電工作。因此,台電的日本工程師被遣返日本時說“恐怕三個月後台灣將是一片黑暗”。

[27]此節參照吳文星(2008),葉榮鐘(2000:57-72)與Tsurumi(1984)。

[28]殖民政府於1899年設立總督府醫學校,收臺籍學生。1919年改稱醫學專門學校。1936年改隸屬於臺北帝國大學。

[29]如前述,日殖教育體系甚為複雜,多因應實際需要而逐步設立不同機構,其體系沿革參見《台灣省五十一年來統計提要》中的表466,頁1207-1208。

[30]參見吳文星(2008:102)及李東華(2014:13-15)。

[31]教育部(歷年)。

*本文改写自瞿宛文《台湾战后经济发展的源起:后进发展的为何与如何》第二章《台湾战后工业化是否日殖时期的延续:论日本殖民遗产的影响》。感谢作者授权发布。