告别李泽厚,告别“告别革命”

青年毛思想信仰者

昨天上午11时57分,李泽厚的学生赵士林证实,李已于美国科罗拉多时间晨七时(2日)去世,享年91周岁:

从余英时到李泽厚,似乎标志着老自由派不但精神,而且连肉体也开始纷纷凋零了。这与今年夏天,那次老公知聚会上惹眼的白发,恰成绝妙的呼应。

他们的时代,正在不可挽回地结束着。

提起李泽厚,令人印象最深的恐怕还不是他的学术研究,而是那个著名的“告别革命”论。

据称,“告别革命”论为“轰轰烈烈”的八十年代“启蒙运动”划上了一个句号……

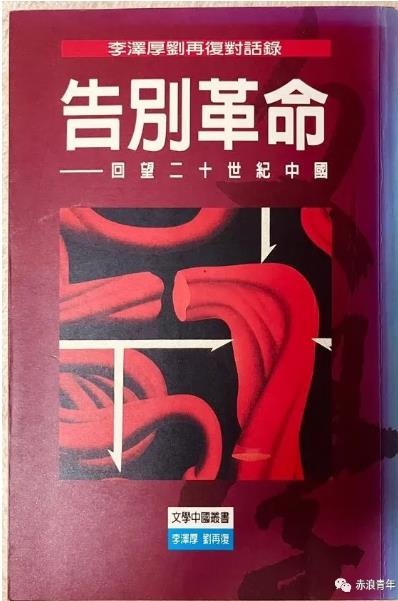

1992年,李泽厚移居美国。1995年,他与同样旅居美国的老友刘再复,携手出版了长篇对话录:《告别革命——回望二十世纪中国》。

实际上,他们所谓“告别革命”,是不能按照字面意思理解的。

李泽厚、刘再复“告别革命”论的本质,其实是老套的“阶级调和”论、资产阶级保守主义和改良主义。

这,是刘再复本人也不讳言的。

2015年11月,刘再复在接受凤凰网专访时,一再强调“告别革命”是有具体历史语境的,革命的合理性和不合理性都不能轻易评论。他声称,“必须对大规模的群众性的暴力运动进行反思”。

他明确说,他们要告别的是法国式的暴力革命,而非英国式的“光荣革命”;并且,这种告别,并不是否认革命的历史正义性,而是认为这种性质的革命,不应当成为历史的唯一选择,即不是历史的必由之路。

刘再复告诉凤凰文化:

“我们的《告别革命》只是在‘阶级斗争’和‘阶级调和’这两种基本方式上做出选择,即认为阶级、阶层矛盾永远都会有,但选择‘阶级调和’的办法比选择‘阶级革命’办法好。”

他不懂得,阶级、阶级矛盾是客观存在,阶级斗争也是客观存在!

换言之,阶级斗争严格说来正是不可选择的。

对人们而言,实际存在的问题,不是“选择”阶级斗争还是阶级调和,而是积极主动参与阶级斗争,还是消极被动参与阶级斗争;以及,更重要的,在阶级斗争中站在哪一方,即哪个、哪些阶级一边的问题。

在这里,刘再复暴露出的,似乎只是对马克思主义的“小小的误解”;然而,这小小的误解却是很要命,因为它刚好在马克思主义的最关键之处。

这,也正是后毛时代某些右翼知识分子“批判”马克思主义的通病:他们不是按照马克思主义的整个严密的体系去批判,而是基于对马克思主义的断章取义,乃至故意歪曲。

如果承认这是一种批判,那也不过是一种极端庸俗的“批判”。

不懂得阶级斗争不以人的意志为转移的客观性,也就是不懂得:在有阶级社会中,每个人都属于某个特定的阶级、在一定的阶级地位中生活,各种思想无不打上阶级的烙印,各种政治行为也无不是站在特定阶级的立场上的。

在这里,又有一个问题需要说明,不然又会导致“小小的误解”:阶级社会中的人,是不是一定能够意识到自己的阶级地位,是不是一定能够站在本阶级的立场上参与阶级斗争呢?

不一定,特别是对被压迫阶级而言。因为被压迫阶级总是被动接受压迫阶级的思想灌输,而很有可能意识不到“我是谁”、“我要做什么”的。

完全可能出现这种情况:一个无产阶级,不知道自己是无产阶级、不承认自己是无产阶级;在复杂激烈的阶级斗争中不是支持本阶级,而是站到了资产阶级的一边。

这种情况,是不是滑稽?

是滑稽,也不滑稽。马克思主义者完全承认这种情况,完全认识到这种情况的合理性甚至必然性,并且正是据此认为:用马克思主义思想武装广大群众,唤醒他们的阶级自觉和斗争意识,也是一条战线!

工人阶级意识不到自己需要解放,和工人阶级需要解放——这是两码事。有人拿前者否定后者,说什么“人家工人也不觉得自己需要解放”,这是堕入了极端庸俗的历史唯心论。因为,工人阶级需要解放,是由共产主义必然代替资本主义,由代表一种更先进生产力的社会形态必然要取代旧的这一规律所决定的,不是由工人阶级的主观意愿所决定的。工人阶级能不能意识到自己需要解放,这只能加速或延缓历史的进程,而不能决定历史的进程;当然,在工人觉悟这一条件之外的其他基本条件都具备了的时候,在这种特定情况下,“工人的觉悟”就会变成决定性的了。

既然不懂得阶级斗争不以人的意志为转移的客观性,那也就会进一步不懂得:“阶级调和”即便可能暂时存在,也不可能永远持续下去,最终还是要以阶级革命来解决问题。比如,在20世纪的抗日民族解放战争中,毛泽东共产党领导的工农阶级,跟大地主大资产阶级的英美派即蒋介石集团结成了同盟,即第二次国共合作,这也可以说是一种“阶级调和”;但是,当共同的敌人即日本帝国主义被打垮后,不管善良的人们、“中间道路”提倡者多么希望“和平”,还是走向了战争,走向了两种命运的决战,其结果正是以工农阶级的全国统治地位,取代了大地主大资产阶级的全国统治地位。

短暂的“阶级调和”迅速被打破,通过阶级革命建立了长期稳定的新的阶级专政——这就是那段历史。

既然“阶级调和”最多只可能是一种变通策略、一种短期状态,而阶级斗争,以及由阶级斗争导致的阶级革命才是历史发展的出路,那么,所谓在阶级斗争和阶级调和之间“选择”阶级调和,并以之为解决社会问题的方案,就不能不变成一种知识分子式的空谈,而且是保守、顽固倾向的知识分子空谈。

所谓“告别革命”,也正可以说是这样一种空谈。

至于法国的暴力革命和英国的“光荣革命”,在马克思主义者看来,这两者背后是同样深刻的资产阶级革命,只不过形式有所不同。就形式而言,不管是暴力革命还是和平改良,其实都有其作为手段的局限性,都会造成一些“革命后遗症”。法国的暴力革命固然激烈,但却比较彻底地撼动了法国乃至整个欧洲的封建旧秩序,成为最典型的资产阶级大革命;英国的改良固然比较温和、破坏性较小,但也造成了反封建不彻底,比如保留了一个供养起来的王室,连《纽约时报》最近都曾高喊“打倒英国君主制”。

既如此,(片面)说哪一种手段更优,意义不大;能不能实现社会制度的进步、多大程度实现进步,才是我们应当关心的。

从“告别革命”论对阶级斗争、阶级革命的“告别”,我们也能够一窥八十年代所谓“启蒙运动”的底色。

李陀在回忆80年代思潮时,就曾指出,“新启蒙”凭借的还是18世纪资产阶级启蒙的旧理论资源。他说,“就‘新启蒙’的抱负和目标说,拿着这么老的地图,它能走多远?”“新启蒙不那么新,在很多方面,它依赖的还是古典启蒙主义的理念,是想在这个老树上嫁接出一个新枝子来,再开一次花,再结一次果”,“一个思想大活跃的时代,不一定是思想大丰收的时代——八十年代就不是一个思想丰收的年代”(查建英:《八十年代访谈录》)。

而从90年代出炉的“告别革命”论来看,中国的一部分知识分子,是连资产阶级“法国派”的比较彻底的革命精神都要舍弃,或不能接受,转向资产阶级“英美派”的保守主义。这似乎是90年代以后,中国自由主义知识界日益保守化的一个缩影,也是新自由主义形态的资本主义的时代精神的写照。

自由派日益保守化的结果,就是他们的“僵尸化”:疏远劳动人民,极力为资本主义取向的、带有野蛮特征的暴发户式的“改革”做辩护,甘当资本的马仔;他们自身也容不下任何批评,而是动用排除异己的手法打击本属同一阵营的批评者;他们长期不改进自己的观点体系和话术,面对2008年金融危机、2019年底新冠疫情以来阶级矛盾日益尖锐化以及大国政治急剧变动的世界,他们严重缺乏阐释力,只是一遍又一遍地“念经”,把所有问题都归结为市场化不彻底、“权力”没有关进制度的笼子里,对资本这头凶猛的野兽视而不见。这个群体,虽然其在文化领域颇为雄厚的资源和主导权还没有被剥夺,但已经大大脱离群众特别是青年群众,已经把自己活成了可怜可笑的“魔怔人”。

今天,在日益强势的左派“反资本”话语和舆论面前,老派自由主义更是难有招架之力,呈散点式、偶发性、“诈尸还魂”的舆论生存状态;自由主义在今天,某种意义上已经是靠“女拳”为代表的侧翼思潮维持对群众的影响力了,“老公知”已经让位给“新公知”。

自由派今日的窘境,虽然是在2020年“方方日记”事件以来才浮现于世人面前,但却在自由主义保守化的90年代就已经注定。

自由派这种“未老先衰”的命运,也为中国其他一切群体的知识分子敲响了警钟。