回忆邓力群同志(之二)

——与文艺报记者李云雷同志的谈话

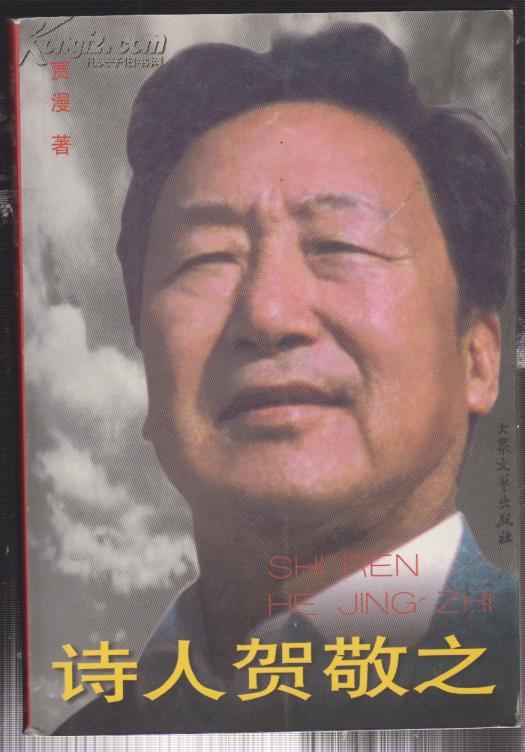

贺敬之

李云雷:我查了一下,《诗人贺敬之》中是这么写的:1987年3月初,中宣部召开全国宣传部长会议,讨论进一步落实中央4号文件精神。在会议进行到大组交流时,轮到贺敬之主持,事先不知道邓力群也来参加,来后说只是听大家发言。有一位外省市宣传部门的同志发言,介绍本地思想动态,说有些干部反映:“现在是光批说资本主义的,不批干资本主义的。”“反自由化光在政治思想领域搞不行,根源还在经济领域……”邓力群立即插话:“这种看法是错误的!”接着站起来说了一大篇话,强调地指出:一定要严格执行中央4号文件的规定,决不能把反自由化扩大到经济领域。中央精神是坚定地贯彻经济上改革、开放、搞活的政策,必须大胆进行探索,在这方面不存在反自由化问题。散会时,他又和王忍之、贺敬之等几位部领导商定,除要求到会同志进一步领会和贯彻外,还要把刚才会上对反映的这种错误认识的批评整理成文字下发。会后,据此要求迅速编好一期《宣传动态》及时发出。

贺敬之:1987年春,我同新任中宣部长王忍之同志商量,请示新任总书记,希望对此发文澄清,不意竟被断然驳回。接着就采取组织措施:撤换中宣部文艺局长,解散邓力群同志直接领导的中央书记处研究室。随后,在十三大中委和中顾委常委选举中,邓力群同志接连落选。但是,力群同志不计个人得失,在这种情况下始终坚持党的原则,在可能的条件下奋力工作。直到目力和听力相继丧失,儿子离世,差不多二十多年挣扎于病榻和轮椅之上,锲而不舍地工作到生命的最后一息。就是这样一位鞠躬尽瘁死而后已、在党的思想战线奋斗终生、对党忠心耿耿的共产主义老战士,终于在十八大后的2015年2月10日得到以习近平同志为总书记的党中央的高度评价。虽然本人已经离世,但这使得他的亲人、同志、战友和意识形态领域的广大干部感到欣慰,受到鼓舞。

李云雷:这方面的情况的确是这样。不过,您也一定会注意到另一方面,在有的范围里,长期留下的一些负面议论和疑问,仍然需要从认识上和事实上得到进一步的解答。

贺敬之:是的。我想宣传部门和理论界一定会关注这个问题的。照我看来,这不仅是关系邓力群同志,或者胡乔木同志以及别的什么人的个人问题,而首先是和主要是关系到新时期以来党和国家的历史走向,也就是在坚持改革开放的同时,是否还要有另一个“基本点”,即坚持四项基本原则,为此是否要反对资产阶级自由化的大问题。对邓力群同志的非议和攻击,直接间接都是与此有关的。

回想反精神污染和反自由化开头,到随后相当长一段时间,资产阶级自由化势力采取了“清君侧”的策略。他们把明明是邓小平同志和党中央领导集体做出的决策和部署,硬说成是胡乔木和邓力群以及他们直接领导下的中宣部“谎报军情”、“假传圣旨”搞起来的极左行为;把明明是由于他们争得两任总书记的支持进行的干扰和阻挠,致使反精神污染和反自由化收效不大,以至半途而废,硬说成是邓小平同志和党中央集体命令叫停,加以制止的。他们用各种方式制造舆论,和境外、海外某些势力呼应,攻击胡乔木和邓力群同志是“左王”,而且附带把我“提拔”为“左王”了。由于邓力群同志位居中央书记处并兼任中宣部长,处于第一线,他们就对他放出更多的明枪暗箭。

李云雷:您刚才说“随后相当长一段时间”,是指哪一段时间?

贺敬之:是指1979年中央召开理论工作会,到1989年平息动乱这10年间。在这10年里,关于坚持四项基本原则、反对资产阶级自由化问题,邓小平同志和党中央连续不断发出决议和指示,对事实真相和理论是非本来是不难辨明的。只是由于刚才说过的资产阶级自由化势力的顽强反击,变本加厉以至发展到直接攻击党中央,直接批判邓小平同志,完全暴露了他们“清君侧”策略的本意。

当然,他们人数不多,但影响却不小,并且深远。直到30多年后,在十八大后中央提出加强意识形态工作的新形势下,居然在一家很有影响的文摘性报纸上发表跟中央决议相反、为“两个不提”翻案的文章,并立即被另一家文摘性的报纸转载。我当然不敢说这会是顽固坚持资产阶级自由化的人直接所为,但资产阶级自由化思潮影响之深远,却是不能不再次令人深长思之的。

说到这里,这些天我再次翻阅邓小平同志关于这个问题的一系列讲话、党中央(包括国务院和全国政协)的一系列决议和指示,以及当事人和知情人发表的回忆文章,真是心情难以平静。现在,我想念几段《邓小平文集》和《邓小平年谱》中的讲话和谈话:

“反对资产阶级自由化,我讲得最多,而且我最坚持”。(1986年9月28日)

“我提出反对资产阶级自由化要搞二十年,现在看来还不止二十年。资产阶级自由化泛滥,后果极其严重……”(1992年1月8日—2月11日)

“……这次事件(指1989年平息动乱)的性质,就是资产阶级自由化和四个坚持的对立。……反对资产阶级自由化、反对精神污染,我们不是没有讲,而是缺乏一贯性,没有行动,甚至讲得都很少……”(1989年6月9日)

“……反对资产阶级自由化,没有做到认真贯彻。反对精神污染,二十几天就丢掉了。如果贯彻得力,在思想界、教育界就不会像现在这么混乱。”(1989年4月25日)

“……上海的群众中传说中央有个保护层,对是否坚持四项基本原则,是否要反对自由化,也有两种意见。”(1986年12月30日)

“……这几年来,一直存在着这资产阶级自由化思潮,但反对不力……这是胡耀邦同志的重大失误,所以党中央接受了他提出的辞去总书记职务的请求。”(1987年1月20日)

“……我们两个总书记都在资产阶级自由化问题上栽了跟头。如果中国搞资产阶级自由化,那么肯定会有动乱,使我们什么事情也搞不成……”(1989年11月23日)

我以上所说的话和引述,对我们所谈论的邓力群同志该不算是离题吧?

李云雷:没有离题。这对于从历史背景、从大的方面了解邓力群同志是很有必要的。接下来,是否请您具体谈谈我前边提到的至今还在某些范围里仍然存在的负面议论和疑问?

贺敬之:可以就我所知举一些事例,谈一些看法……

李云雷:先谈谈对有些人说的邓力群思想一贯过“左”,工作中总是只反右不反“左”的看法。

贺敬之:这要先说一点。一些人长期以来有个惯性思维或者叫思维定势,就是“两个基本点”中只要改革开放这一个基本点,谁若是在要改革开放同时还提坚持四项基本原则,谁就是“左”。这是对党的基本路线的歪曲,是扭曲了的“‘左’、右观”。只要不被这种思维定势所拘,不存政治偏见或个人成见,实事求是看待邓力群同志在反错误倾向中的一贯言行,就不能不承认,他是坚定地执行党中央的正确精神而不是个别领导人在这类问题上的错误观点,从实际出发,像邓小平同志所指示的:“有‘左’反‘左’,有‘右’‘右’”。有“左”他积极反“左”,但绝不以右反“左”;有右他积极反右,但绝不以“左”反右。我以为,中央所以评价他是马克思主义理论家,这应当是其中重要的一条。

关于这个话题,我想许多更接近、更了解邓力群的同志更有话可说。我现在只说我所接触和所知的两个实例:

1982年10月间,十二大后任中央书记处书记兼中宣部长的邓力群同志找我谈话部署工作,这是他任中宣部长后第二次与我正式的工作接触。主题就是一个:对一家当时很有影响的刊物《时代的报告》的处理。他说,在对《苦恋》(即电影“太阳和人”)展开批判的过程中要注意不能以“左”反右。他说《时代的报告》发表的批判《苦恋》的文章简单化,用号外的发行方式制造声势,同时对中央提出的不再用“文艺为政治服务”作为口号来提公开表示异议,以及对拨乱反正当时的文艺形势的看法违背中央精神。他指出这些是明显的“左”的表现。由于刊物的主持人是黄钢同志这样的抗战初期就参加革命的老同志、著名的报告文学家,以及部队的几位老同志,在社会上有广泛影响,因此应当妥善地及时加以纠正。

邓力群同志告诉我:书记处要求中宣部对该刊进行批评帮助并做出组织处理。邓力群同志指定我向该刊传达和解释中央书记处指示精神。我肯定了该刊另外的内容以及黄钢同志和其他几位主持人的优长之处,重点批评了他们出这个号外的错误。他们接受了批评和书记处、中宣部对刊物组织处理的决定:《时代的报告》改名《报告文学》,划归人民日报社主管,由人民日报社的田流同志任主编(传达此决定时田流同志在场)。

李云雷:我听一位老同志说过,这件事的处理对当时和以后正确进行反倾向斗争提供了有益的参考。不过,很多人却不注意,甚至不知道是邓力群同志在其中起了重要作用。

贺敬之:我前边说过,对邓力群同志的这种“不注意、不知道”实在是太多了。我所能知道的当然也很有限,这里还可以再说一件事,就是关于“两个凡是”的问题。这是更多的人所不知道的——邓力群同志是第一个向中央反映对“两个凡是”的反对意见,并建议中央采取措施消除其错误影响的。

1977年2月7日,人民日报发表《学好文件抓住纲》的社论,提出“凡是江南体育app下载入口 作出的决策,我们都坚决维护;凡是江南体育app下载入口 的指示,我们都始终不渝地遵循”。当他第一眼看到后,很快找到时任国务院副总理的王震同志。他说“两个凡是”的提法是违反马克思主义的,照这个提法,深入揭批“四人帮”、拨乱反正,特别是重大冤假错案的平反就不能继续下去了。王震同志完全同意他的看法。俩人交谈后,王震同志一面在国防工办的一个会上公开批判了“两个凡是”,一面向邓小平同志报告。邓小平同志于4月10日致信华国锋和叶剑英同志,5月14日约王震和邓力群同志谈话。信和谈话中提到“两个凡是”,明确表示对邓力群和王震同志意见的支持。十一届三中全会会前、会后,批判“两个凡是” 成为思想战线的一个重大主题。

这件事开头时我还在文化部,对此毫无所知。我于1980年调中宣部,在一次看望王震同志时他告诉了我以上这些情况。可是从邓力群同志任中宣部长直到他去世,我都没听到他本人提起过。但后来《邓小平文集》和《邓小平年谱》相继出版,我读到其中的有关篇章,使我从王震同志那里听到的得到了证实。