(《开放时代》2014年第2期继续刊发“统计与政治”研讨会记录稿。本文摘录王绍光教授和学者老田)

老田:数字是多少固然重要,但怎么解释这些数字更重要

激烈的争论也是好事,现在大家总算是有了一点共识,都认为统计局的数字中间普查年份的数字比较可靠,可以把这个作为讨论的基础,这是我们两天非常大的进步。李若建老师说得非常好,同样一个数据确实有很多问题,中间有很多不一致的地方,这好像给很多学者不同的解释空间。有人愿意用最大的恶意来理解这些数字,反过来,也有人要以最大的善意来理解这些数字。王绍光老师昨天的说法很重要,数字是多少固然重要,但怎么解释这些数字更重要。我们的争论和冲突,主要不是数字本身,而是怎么解释这些数字。

我对1988年统计局出版的《中华人民共和国人口统计资料汇编》进行验算(这个汇编的数字与1983年公布的数字一致),数字的质量确实不高,局部地区甚至错得很离谱,例如信阳地区17个县,其中有11个县的数字是完全不靠谱的,而且更为离谱的是把17个县的人口数加总都加掉190万,加减法就算错了。假设汇编的编者没有恶意,那11个县的数字可能是抄错了,可能是手工汇总,因此有失误,但这不解决实际上的数字质量问题。正是因为这些问题的严重存在,就相应地产生了新的解释空间。

在统计局干部的数字中间,以普查年份1953年和1964年为基础,采用统计局的人口年增长率计算公式进行验算,结果发现出生率、死亡率、人口增长率和年末人口数这四个数字之间不能吻合,1958年、1959年验算结果都小于公布数字,1960年大体吻合,1961年、1962年大于公布数字,其中1959年验算数字比公布数字少709万,这是广受怀疑的问题。出现了这种状况,就有人推定是统计局事后篡改了人口数字,在公布数字中间调高了1958年、1959年的数字,调低了1961年、1962年的数字,人为制造了人口大量减少的统计假象,特别是后来三次人口普查数字中间1960年出生的年龄组人口数,越多越大于统计局公布的出生数,这被看做统计局篡改数字的铁证。因为统计局发布的数字不能相互吻合的问题长期存在并且广受怀疑,杨松林还去找过李成瑞(发布人口数字时任职国家统计局局长)核实到底统计局有没有改数字,李成瑞赌咒发誓说没有改数字。目前孙经先老师的研究是第一个回应了这个重要问题的,而且很有解释力,我是看了孙老师的研究之后才开始相信李成瑞的赌咒发誓的,此前一直是不相信的。

昨天王绍光教授搜集了许多国家的死亡率下降数字,建国以后只用七年时间就实现了死亡率大幅度下降,三年困难时期出现死亡率异常反升,这样,如何确定一个“正常”的年死亡率就成为估算的首要依据。要是与国外的同等收入水平相比,困难年份的死亡率在那些穷国也还没有偏离“正常”年份很远。以这种对比作为参照,很显然,中国新的制度确实给大量的穷困人口提供了更好的生存机会,这样才会导致短期内死亡率大幅度下降。死亡率快速下降,在计划生育政策得到广泛执行导致生育率大幅度下降之前,持续了很长一段时间,这是新中国人口快速增长的关键原因。网络上也长期争论人口与饥荒问题。

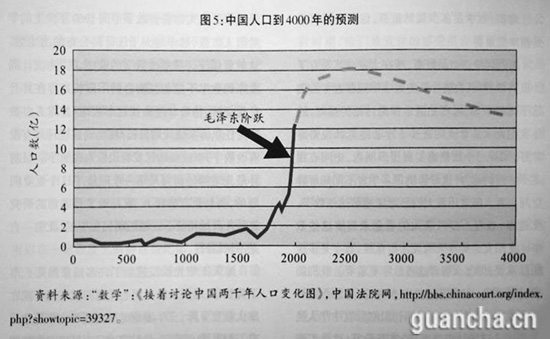

2003年网友“数学”写了篇文章《用中国两千年人口变化图来纪念人民领袖毛泽东》,后来他还写了二三十个帖子来发展这个思路。他根据资料绘制了从公元2年到公元2000年以来中国的人口变化图,“曲线一经过1949年,就急剧上升,直到2000年的12.7亿人口”。他说:“假设我是一个微生物学家,专门对细菌进行研究,假设我连续观察2000分钟,经常地记下细菌的菌落繁殖情况,如果我发现在第1949分钟,细菌的数量开始急剧增加,我会得出什么结论呢?我会认为在1949分钟开始,这些细菌的生存环境有了明显的改善。”“在电子学中有一个术语,叫‘阶跃’,因此我们下面还是专业一点,将这段跳跃叫做‘毛泽东阶跃’吧。”“再过两千年,即到了4000年的时候,中国还存在不存在?”如果存在,“因为战争或者计划生育减缓或者降低,之后由于有效地控制了人口,因此以后的人口变化都将是平缓的”。“到那个时候的人口专家画一张四千年人口变化图,那个时候的悬崖峭壁已经在图中央了,则人们的目光会首先被1949年开始的上升所吸引,那是中国历史上唯一的一个人口快速上升期。‘那是谁干的?’,那时的一位专家向历史系的学生们指着那个悬崖峭壁说:‘这是毛泽东阶跃。’”(见图5)

图5:中国人口到4000年的预测

相比较网友那样的“不专业”争论,学术研究应该有更高的要求,就算是讲故事也要讲一个更好的更具有整体性的故事。现在就是,刘骥老师刚才也提到一种现象,即有问题就简单归结为某个领导人,到最高层去找答案,这个研究路径其实并不好。在决策、思想与现实后果中间有很多中间链条和巨大落差,通过写论文把符合需要的文献和现实材料精心排列在一起,好像这就是研究本身,可以替代因果机制的分析,这跟专案组的手法其实不相上下。

毛时代确实是人类历史上最另类的时候,要理解这个时代的很多事情也不是那么容易的。在援引西方的学术框架对当时的现实和指导思想进行切割,这本身就构成一个特殊的材料筛选标准和驾驭材料的方法。打开一扇西窗来观察东面的风景,能够兼容多少关键史实是不无疑问的。恐怕与毛时代粗糙理论相比,今天学术界在引进西方理论不认同当时的制度实践方面有长足的进展,但要说因此构建了更为合理的观察框架,还言之过早。正是因为没有一个成熟的观察框架和学术构建,对于材料选择和学术分析应该有更为谨慎的态度。

在一定程度上对毛时代的诸种争论过于激烈,除了政治态度不同的原因外,没有通用的学术框架恐怕也是一个技术性的原因。缺乏这个方面的学术积累,使得彼此准确把握对方说了什么以及为什么这么说,都有很大的困难,因为没有起码的共识,就没有很好的交流平台。本来,有一份证据说一份话,只要不涉及毛时代或者毛本人,恐怕大家都会同意,但涉及毛时代的时候,这个有证据才说话的基本逻辑要求就不能成立。很多人会说档案没有开放什么的,其实在中国这么庞大的国家中间,如果一个档案或者材料是以“秘密档案”存在的话,不是事先让政权组织内部的官员有充分了解,就不可能被执行;领导人讲话也好,偏好也好,如果不为人们所知晓或者只有很少人知晓,那就不可能影响到具体的政治过程并带来相应的社会后果。从这个角度看,档案材料或者文件的公开性本身与权威性和解释力是紧密相关的,完全秘密的材料对政治过程和社会都不可能产生影响。

分析农民的口粮问题为什么要甩开粮食部门的征购数字确定机制,例如1955年开始“三定”(定产、定购、定销)。显然,从统购统销之后,粮食系统成为一个中介,向农民征购粮食,同时向非农人口供应,农民的粮食产量中间留下的口粮比例,是减去征购数量之后的余量——这是确定农民口粮数量的主要机制,是起关键作用的因子。研究如果选择性地遗忘粮食部门如何确定征购数量的机制,把这个决定因素甩开,寻找其他零散起作用的因子做相关分析,这些零散因子加起来影响了总征购数字的多少百分比,恐怕不会很高吧。

王绍光:民国时期很多重要的数据应小心使用,对拿来就用我是非常有疑问

统计如果存在误差的话,我们要问,误差在不同时间幅度是否差不多?如果是差不多的话,那么有没有误差其实意义不大。大量估算,实际上做不到十分精确。能不能说误差在50年代往一个方向走(如夸大),在另外一个时代,偏往另一个方向(如缩小)?这个我非常有兴趣!大家都说国家统计局的数据不准,但是一般人认为它的数据在描述趋势上没有太大错误。这个基本假设是,误差的形状在时间分布上没有发生变化。

我回到昨天讲的解放前后的死亡率,有一项研究被不少人引用,这就是金陵农学院巴克教授二三十年代主持的对农村的调查。1982年,我写的第一篇英文文章就是批评他的数据。我拿他的数据与国民党地政研究所的调查进行对比,一个县一个县比,结果发现巴克的数据存在严重偏向,掩盖了当时中国农村存在的问题。原因也很简单,巴克用的是金陵大学学生暑期回家做调查而得出来的数据,而金陵大学的学生多为富家子弟,他们调查的对象也许以其亲友为主,少有真正的穷人。这样的调查结果一定是有问题的。巴克那个数据弄出来的死亡率比较低,约30‰。后来有普林斯顿教授在1976年对巴克的数据做了重新估算,死亡率提高至约42‰。所以,民国时期很多重要的数据应小心使用,对拿来就用我是非常有疑问的。

另外一个是日本人“满铁”的数据,用的人非常之多。我对它产生疑问是因为1986年我到河北束鹿调查当地的种植模式变迁——到底是种棉花还是种小麦?我做了一个月的调查,当地政府完全配合,但我得到的数据比不上满铁的数据。满铁30年代也在束鹿进行过调查,包括种植情况,数据非常之详细。但我一查,满铁的调查人员只到当地去了一周,他们怎么可能得到比我一个月调查还多、还细致的数据呢?我想这必然有造假的成分,但很多研究论文依据的还是满铁的数据。

再比如说,经济学研究往往用佩恩表(Penn World Table),并基于这套数据得出很多广为人知的结论。但我听到有经济学家批评它是世界上最糟糕的数据库,误导了大量只知道如何用数据却不过问数据从哪里来的学者。我之所以讲上面这些例子,是为了警戒自己,我们千万不要迷信数据,要知道数据的来龙去脉,这样才能对数据的真实含义有确切的理解。

老田:对重视档案、高层官员思想偏好及权力中心决策提一点修正意见

刚才听李公明老师介绍科尔奈,我很有感触。我是1986年开始学习经济学的,我们寝室八个人,买了好几套《短缺经济学》,当时科尔奈基本上被视为“最高学问”了。科尔奈对党中央影响更大,短缺经济学里面很著名的词汇,比如预算软约束、父爱主义。改革的第一件事就是去掉父爱主义,要把预算约束硬化,这就是在国企改革中间推行承包制:给企业定下各种承包指标,盈利多少,亏损企业的亏损额也可以进行承包,例如按照一个百分比下降。还有对企业资金“拨款改贷款”,企业上缴“利改税”等等,中心思想就是贯彻科尔奈说的那两条主要内容。后果如何呢?至少从企业盈亏数字看,国企的效率是越来越差,到1996年和1997年,全国国企盈利企业的总盈利连续两年小于亏损企业的总亏损,出现全局性亏损,此后就是朱镕基的新思路“国企三年脱困”、“减员增效、下岗分流”和进一步的私有化过程了。怎么解释国企的盈利数据下降,跟科尔奈思想指导下的改革设计结合起来进行分析得出结论,这个重要的工作没有看到有人去做。

在国企出现全局亏损的同时,中国的GDP却增加了很多,这是两个相互矛盾的数据。如果把结果简易地与原初设计的指导思想进行因果捆绑的话,这两个重要数据恰好可以支持相反的结论。在解释指导思想正确与否的时候,往往罗列合乎要求的证据简易地完成论证过程——正确的思想导致正确的后果,错误的思想导致错误的后果。

我读过吴敬琏老先生的一篇文章,是说改革开放以来经济学界有三次重要的会议,都带来了认识上的重大革新:第一次会议是1985年的“巴山轮会议”,第二次是1987年的“钓鱼台会议”,第三次是1994年的“京伦饭店会议”。吴老先生在回顾这三次会议的时候,提出一个惊人的解释逻辑:原先我们以为A是对的,开了一次会议之后发现A错了,对的是B;第二次开会之后发现对的是C,B也是不对的;第三次开会之后发现C仍然是不对的,对的是D。其中,最初的A被认为是对的,这个A中间主要包括原先东欧的一些改革派经济学家,科尔奈的影响是最大的,其次还有布鲁斯和明兹等人,这是中国经济学界最早消费的经济学思想。后来的B、C、D就是来自欧美特别是美国的经济学思想了。如果吴老先生这篇文章还靠谱的话,那么我们改革开放以来经济学界所论证的各种指导思想从开头到结尾都是一种“盲人骑瞎马”的状态。

我希望对重视档案、高层官员的思想偏好及权力中心决策提一点修正意见。这些方面的资料肯定是有解释力的,但是如果把这些材料的解释力过分放大,好像在历史和政治过程中间就没有别的重要因素起作用,这肯定就偏了。我读过一位杨教授关于镇反运动的论证。他的文章引用了内部档案材料,梳理得很细致,还有一些执行环节的材料,把整个决策过程和执行过程都说得很完备,似乎全中国都在执行那些来自中央的政策和思想指导。

后来我也访问过花山的部分土改干部。这个地方是湖北省第一个土改建政试验点,这些农村干部大多不识字,其中只有一个人在1949年以前上过初中,这样的知识人才很稀缺,就连县长都很依赖他。他们提到亲历的“清匪反霸”、镇反运动、土改、土改复查和“三反”运动,这些运动在时间上相互穿插,透过他们的讲述,我得到的印象是:对于中央文件和上级意图的了解确实有,但不是主要起作用的,起主要作用的当是当地的局势和他们自己对于局势的判断。对于中央和上层来说,革命胜利是没有什么疑问的,但对于底层刚刚参加工作的年轻干部来说,对于大局的判断远没有那么乐观。他们缺乏经验,动员农民支持并不十分顺利,因为乡村社会中间旧的势力通过宗族、房头对于农民的影响还很大,很多干部实际上有一种恐慌心理。正是在这种心理的支配下,他们对于旧势力及其代表人物要从重从快和从严打击的思想很一致,再加上当时全省的土改简报中,报道孝感市出现暴动和劫法场的案例,还有很多农村干部被杀,外来的消息强化了他们的心理恐慌,这实际上决定性地影响到他们如何搜集信息向上汇报,如何执行中央政策和决策。

这些干部的工作对象大多是基层的农会或者贫农团,那些工作对象除了明确感觉到旧势力的优势之外,还有解放前的积怨。土改时期这些积怨得到过度的表述,这也要反过来对那些干部起作用。不止一个人告诉我,他们对于召开针对大地主的批判大会心里没有底,但是碍于农会和贫农团的强烈要求,只好硬着头皮开。一个干部为了避免危险,连夜步行了60多里路,去省里面请求派两个排的解放军到会场警戒,这样,这些干部才有足够的胆量召开批判大会。正是这种恐慌心理,导致镇反过程的扩大化,这个地方后来流放了800人去新疆。他们自己反思说,现在回头看没有必要,而且,还有些不该杀的人也杀了,他们自己都认为不是中央政策,而是自己没有经验,对局势估计过于严重。上头的政策当然重要,但是本地的现实也很重要,如何把握本地的现实就更为重要,这些环节合起来才最终决定了政策执行的结果。

政策或者领导意图能不能及时传递下去也很重要。政策制定得再完整,如果下面执行环节的官员们不知道,这个政策显然不可能被执行。很多人喜欢找一些机密档案,机密程度到了大多数人都不知道的地步,这种档案或者材料就很难通过庞大的政权组织去实施,从而对整个社会的实际演变的影响也不会大。比如李锐在八九十年代宣传说毛泽东喜欢亩产万斤,但这个信息在五六十年代的官场中间肯定知道的人很少。即便李锐说的内容是真实的,但由于知道的人数过少,因此,对于官员执行政策的影响就很小。假如时光可以倒流,那就另当别论了。

王绍光:价值判断就是政治的一部分

历史学家对有些历史事件争了几十年、几百年、上千年,没有结论,但是,对另一些事件似乎没有多少讨论,似乎已有定论。为什么会出现这样的状况?

对于一个有争议的历史事件,大家都认为自己的看法是真实的。如有一个外星人站在太空上看,他很难判断谁是真实的,哪一个数字是准确的,所以我还是没那么乐观看这个问题,因为政治因素太多,价值判断就是政治的一部分,这是我的看法。

我的问题主要给孙沛东老师。关于大屠杀,有两方面的问题。一方面,杀犹太人是否是一个独特的事件?1995年出版过一本书,题目是《大屠杀是独特的吗?》(Is the Holocaust Unique?Perspectives on Comparative Genocide),后来2000年、2009年进行了再版。这本书里面列出很多其他的大屠杀事件。其实美国也有两本书:一本叫《美洲印第安人大屠杀》(American Indian Holocaust and Survival:A Population History Since 1492);另一本叫《美国的大屠杀》(American Holocaust),该书估计约有1亿印第安人死在欧洲殖民者手里由。另一方面,我们大家都知道伊朗以前那个总统极力否认有大屠杀存在,最近有组织在以色列做非犹太人的调查,显示有一半左右的人根本不相信有大屠杀存在。美国前些年(也就是开犹太人大屠杀博物馆时)有一个调查,问有没有可能性大屠杀是不存在的,有百分之二十多的人认为是不存在的。原因何在呢?就在于,在这个主流学术或主流媒体报道以外,有一个“历史修正主义”运动,已出版了不少书,但往往不被主流媒体报道,因此知道的人不多。

关于犹太人大屠杀的书却发行很广,有些老书还不断再版。刚才孙老师说,美国作家米尔顿•迈耶(Milton Mayer)那本《他们以为他们是自由的:1933—1945年间的德国人》是本新书,其实这是本很老的书,第一版是1955年问世的,作者早就去世了,但这本书仍然一直再版。

而“历史修正主义”运动存活是非常困难的,但是他们的代表人物并不少,你稍微数一数,可能有差不多五六十个人,还不是一般的学者,有些是相当棒的学者。只是他们的声音在西方很难被听到,在中国几乎很多人根本不知道有这么一个运动或者一整套文献存在。我也不是这方面的专家,只是知道有这套文献,收集其中一些人的著作。谈大屠杀的人,要知道如何应对这些人的挑战,这些人的说法不完全是无稽之谈,就是抵赖死人数字他们也有一整套说法,其中很多人就是人口学家。还有的学者本来认为有大屠杀,但经过研究以后,改变了看法,变成历史修正主义者。如果仅仅断言这些人是希特勒的辩护者,他们的研究轻视人的价值,这就不是严肃地讨论问题。真正需要的处理的是他们提出的具体问题,并一一回应。

老田:“大跃进”研究中“偷换概念”的把戏

“偷换概念”的把戏在党史研究中特别流行。我在中学语文课上学到:写议论文使用概念,其内涵必须前后一致,而不能偷偷改换。但是,我们看到党史叙事和大量的论文中间,普遍地玩弄偷换概念的小把戏。根据我自己的阅读经验,在许多人乃至权威党史叙事中间,论述“大跃进”和“文革”都交替使用三个不同的概念内涵。

“大跃进”通常是在这样三个内涵中间进行偷换:“大跃进”A(作为毛泽东推动的决策,主要内容是向地方和企业放权、产业政策改为“小土群”、“小洋群”、改进干部作风等)、“大跃进”B(主要是指“五风”:浮夸风、共产主义风、干部特殊化风、强迫命令和瞎指挥)、“大跃进”C(时间段概念,有人指1958~1960年,也有人指代1959~1961年)。这种偷换概念的把戏玩起来,可以很方便地完成论证过程:毛泽东发动了“大跃进”A,“大跃进”就是B(列举各种现象),“大跃进”C饿死了很多人,因此,毛泽东要为饿死人负责。结果,在这种把戏中间,真正需要进行学术分析的内容却被遗忘了,毛泽东的“大跃进”决策及其形成的制度,对于粮食生产、分配和消费的具体影响,反而没有人愿意做认真的分析。要是不玩偷换概念的把戏的话,饿死人数的多少不构成重要议题。难道饿死10万人就很好吗?也正是在偷换概念的把戏中间,饿死人数的多少才成为一个具有优先性的议题,饿死人越多,“大跃进”就可以直接地被判定不正当。

王绍光:不能以为只有自己认定的事实才是事实

其实人类的问题有很多,跟“统计与政治”这个话题相关的问题非常多,即使你把大饥荒弄得非常清楚,大饥荒也只是其中一个个案。

我们的会议主题是“统计与政治”,而我们对“统计”的理解很有意思。比如说,十年前,我们有没有矿山安全监管体系?一方面,可以说有,因为每年发布矿难死亡人数;但另一方面,也可以说没有,因为没有一套现代的、第三方监管的体制,矿难数字是一层一层往上报出来的。这些数字看似统计,但并不是现代统计体系的产物,不是采用现代统计方法调查的结果。有人非要把它叫做“统计”,那就必须了解这种“统计”与严格意义上“统计”的区别。

讨论大饥荒,人们经常用“正常死亡”、“非正常死亡”的说法。“正常”、“非正常”是政府的说法,不是我们学界的说法。必须认识到在统计里面,常被人当做“正常”指标的平均值本身就是一个充满政治意味的东西。

很多人认为自己的价值是不能挑战的,这一点我很不认同。不能以为只有自己认定的事实才是事实。一个人认定的往往是事实的某个方面,这种做法有问题,事实本身总是多面体。要有不同的人从不同的侧面来揭示事实的多面性,我们才能接近真相。

还有就是方法霸权问题。有人似乎认定自己熟悉的方法就是正确的,其他方法都不行。我相信每一种学科都有自己的方法,而每一种方法都是偏颇的,所以才需要跨学科交流,可以用不同的方法来研究同一个问题,从多个角度来看待问题。

再者,不要轻易地说人家是老生常谈。老生常谈也是一种解释。你要指出老生常谈有什么不对的地方,否则,人家也会指责你的新发现是奇谈怪论。

我感觉,现在对所谓大饥荒研究的角度还不够多,需要研究的课题非常之多。我们看到像杨念群做疾病史,做到清代这段时间,其实建国以后的疾病史也非常值得研究。还有大量的东西可以做,而且很可能跟你解释饥荒的东西是有直接关系的。台湾学者刘翠溶研究过台湾历史上的疾病与死亡。那么,“大跃进”前后疾病与死亡发生了哪些变化?在这方面需要有大量的研究。

我们的关注点恐怕不需要仅仅集中在一个事件上。中国有太多的事情值得研究,世界还有很多事情值得研究,比如李老师讲到的美国的事,还有其他法国的事,很多都与“统计与政治”这个学术问题有关。我们没必要把自己的脑袋封得那么死,可以把视野打得更宽一些,这是我的看法。

(录音整理:严九发、周后唐、张慧鹏)