2月20日,日本著名“女权主义学者”上野千鹤子与北京大学教授戴锦华举行了一场对谈。由于二位老师都堪称两国女性主义问题研究的执牛耳者,组织方在宣发上用的噱头便是“一份‘女性主义者’的邀请”。

不过这份女性主义者的邀请有些昂贵,要卖99元人民币,乌鸦便不克参加了。

虽然未能躬逢其盛,但因为上野千鹤子老师最近为推广自己的新书,在中国非常活跃,乌鸦还是听到了一些她老人家的言论。

日前,上野千鹤子老师参加了某大热up主的节目。在这档节目中,三位中国最顶级高校毕业、身家千万的女up主,用自己结婚生子的经历与上野千鹤子做女权方面的探讨,过程中完全鸡同鸭讲,莫名其妙。

比如这三位女性成功人士问上野千鹤子不结婚是不是被男人伤害过?又说自己结婚生子但同时也是女权主义者。但上野千鹤子当年就曾经说过,关于已婚女权主义者,她是不信的,“我无法想象进入一种自愿放弃性自由的契约关系”……

中文互联网圈的舆论几乎一致抨击这三位某大毕业的up主,可以说从破除学历崇拜的角度来讲,这个节目相当成功(手动狗头)。

还有论者表示,这可真是上野千鹤子受罪的半个小时。看完视频,乌鸦也无法否认这个观点。

但乌鸦想说,上野千鹤子老师受罪这件事,是她活该,甚至她本应该在中文舆论圈受更大的罪,她还没受那种罪,纯属她走运。

1

为什么这么说呢?

让咱们从上野千鹤子的人生经历说起吧。

出生于1948年的上野千鹤子在一个富裕的家庭长大,父亲曾在伪满担任医生,母亲是全职家庭主妇。1967年4月,上野千鹤子考入京都大学。

那个年代的日本正是火红的斗争年代,大学生最重要的事就是参与学生运动,上野千鹤子也没有免俗。

1967年秋天,她就参加了京都大学的抗议运动,那是为同年10月8日在羽田斗争中牺牲的京都大学学生山崎博昭举行的悼念游行。

1969年,京都大学全共斗与日本防暴警察浴血奋战,上野千鹤子与同志们一起顶着镇压的恐惧坚守在街垒中。

然而,防暴警察毕竟是专业镇压工具,最终京都大学全共斗的街垒被攻破。上野千鹤子感到非常失望,休学一年。

1970年代,日本学生的左翼运动全面退潮,那些曾经激情的学生运动家们迅速适应了历史进程,转身投入了大企业,搭上了日本社会高速发展的列车,纷纷当上了体面日子人。

更有甚者直接转向右翼。信州大学全共斗领袖猪濑直树曾是革共同中核派成员,70年代转向成为保守派学者,后加入小泉纯一郎内阁。2012年当选东京都知事。如今,他成为了右派政党维新会的参议员。

曾参加东大全共斗的盐崎恭久,毕业后就职于日本银行,1990年代参加自民党。2005年担任小泉内阁外务副大臣,2006年9月26日担任安倍晋三的内阁官房长官。安倍二次拜相后,他担任厚生劳动大臣。

再提起当年在全共斗的燃情岁月,变节分子如猪濑、盐崎者就只会羞答答地提一句:“那会儿年轻,参加左翼是闹着玩的,别当真。”

这一代在60年代参加过学生运动的日本人被称为“团块世代”或“企业世代”,他们在左翼浪潮消亡后,吃到了经济发展的时代红利,成为了各种各样的既得利益者。

公平地说,上野千鹤子老师倒没有像这些昔日同志那样,转而到右翼的阵营。但整个日本社会都在右转,她也不可能独自前进。

上野千鹤子在70、80年代转入了女性主义研究领域,她以运用文化人类学、符号学、文化表征论等方法,探讨当代消费社会下的女权主义而为人所知。

回忆起当年参加全共斗的经历,上野千鹤子似乎忘记了阶级斗争的存在,总是着重讲当时运动圈内部的性别歧视问题。

她表示,尽管大家喊着“解体天皇制”和“破坏家族帝国主义”,但在学生组织内部,男运动家对女生的歧视依旧存在:“白天出门时,是共产主义者,晚上回家后,当大老爷。”

诚然,革命诞生于阶级社会当中,本身总会有各种各样的问题,性别歧视在革命运动中的存在,是旧阶级关系的残留。这个世界上没有只解放一半劳动人口的阶级革命,因为当一半人口还处于压迫之中,就不能说这是一场解放所有人的运动。换言之,阶级革命跟性别平权是同向的事。

但上野千鹤子老师似乎并不认同,在她看来,女性的解放与劳动阶级的解放是相互平行的,并没有什么关联:“如果连劳动阶级都解放了,那么对所有女性的剥削也会终结,这种说法不过是男性的武断结论而已。”

上野自称为马克思主义女性主义者,但重点在“女性主义”,而不是女性“马克思主义”。在她看来,只有敢于从女性主义的视角侵犯马克思原著的领域,向马克思主义发起挑战,不惧怕对其理论进行修改的人们,才能被称作马克思主义女性主义者。

上野因此批判马克思主义论者对“性别的视而不见”,从女性主义的视角对马克思主义理论进行了重新解读。

资本主义当然不会平等地压迫所有人,女性在阶级社会中承担了更多的剥削是不争的事实。在上野千鹤子的《父权制与资本制》一书中,阐明近现代父权制与资本制的辩证关系,剖析其对女性双重压迫的运作机制,避免了从单一的阶级范畴来理解女性问题。

也就是说上野认为,社会主义革命追求的无产阶级的解放不过是无产阶级“男性”的解放,社会主义妇女解放论因而陷入了困境。

可上野千鹤子没能说明的是,如何在避免单一阶级理论的背景下保证阶级批判和性别批判的同一性。

这话可能说着拗口,说白了,上野千鹤子的理论无疑是将女性劳动者的斗争与全体劳动者的斗争割裂了开来。

其实,作为一个从革命马克思主义者退化而成的女性主义者,上野千鹤子老师这种分裂女性斗争与阶级斗争的理论非常正常。无非是经历斗争结束的幻灭,小资产阶级的狂热性退潮,自觉阶级革命永远不会到来,那么就在革命的阵线上退却,试图以女性主义为基础构建一条新的阵线。

但这条阵线能守住什么?在这个阵地上呼喊着上野千鹤子的名字,与她一起投入战斗的又都是些什么人呢?

当性别与阶级被割裂,甚至将性别问题摆在阶级问题前面,女性权利便自然被成功女性的权利所代言,不过女性成功者的权利与广大女性劳动者的权利是否一致,可就难说喽。这也是上野千鹤子从革命的阵线退却下来时,必然要到达的结局。

这不就是活该吗?

2

至于乌鸦为什么说上野千鹤子还应该受更大的罪,也得从她的退却说起。

我们都知道工人运动在上个世纪后期遭遇了兵败如山倒,在这一过程中退却者众,而且他们的退却不是一步一步退的,而是大踏步地退,甚至是跑步撤退。

上野千鹤子老师也不例外,你以为她只是从革命马克思主义上退却了吗?不,她在其他方面也要退却。

比如,在反思日本殖民侵略罪行方面,她的退却也令人吃惊。

1991年12月,曾经的慰安妇受害者金学顺老奶奶对日本政府就战争赔偿提起集体诉讼。

金学顺的父母原本住在平壤市,但由于不满日本统治,他们前往中国定居。金学顺也于此时出生。

金学顺的生父是民族独立活动家,在她三个月大的时候就去世了。父亲去世后,金学顺和母亲一起回到了平壤。

1941年,金学顺的养父征得金学顺生母的同意后准备把她卖到中国去,于是金学顺的养父把她带到了北平。他们抵达北平后在一家饭店吃饭时,一名日本士兵发现金学顺的养父是朝鲜人并且怀疑他是间谍,于是将他们逮捕。金学顺随后被投入慰安所,成为了一名慰安妇。

朝鲜半岛南北分治后的1946年,金学顺和她的家人前往韩国并定居。

战争结束后的四十多年里,很少有人听说过慰安妇。因为许多女性在慰安所中丧生,还有许多女性在战后自杀,还有一些女性碍于面子,不愿意提及她们的慰安妇经历。

1991年8月14日,金学顺首次对二战时期的日军作出指控,她也就此成为第一位公开身份的韩国慰安妇妇女。

金学顺的指控掀起了日本社会的慰安妇问题大讨论。作为女性主义者权威的上野千鹤子自然加入其中,成为了反思过去的声音。在这种气氛下,日本政府在1993年发表了河野谈话,1995年又发表了村山谈话。

但日本现代的历史进程是退却的进程,在这样的大潮下,个人那点儿游泳能力不值一提。随着苏东剧变,社会主义阵营受到重挫,日本革新阵营的核心总评系工会与社会党也随之解体,日本右翼的大反扑开始了。

“如果战争是邪恶的,那我们死在战场上的祖先,都是死狗吗?”这种右翼情绪奏效了。

日本革新阵营在右翼的进攻下一败涂地,无法提出什么像样的论述进行抗衡,只能随着社会一起退却。上野千鹤子老师也是如此。

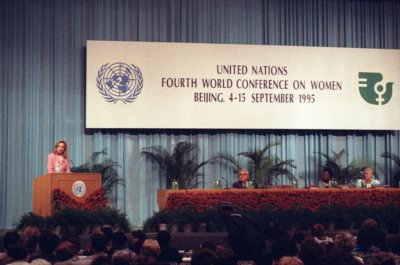

1995年,第四次世界妇女大会在北京召开,上野老师在会议上提出了一个今天听来匪夷所思的观点,她表示担心慰安妇问题有可能成为日韩国家利益谈判的工具,并敦促日韩女性主义者跨越国界。

在受害者未能获得正义,加害者尚未道歉的情况下, 受害者却要主动跨越国界?与会的一位韩裔美国人愤怒地回应:“我们的国家被你们国家的士兵入侵了,你不能简单地要求我们跨越民族国家!”

上野千鹤子在慰安妇问题上的离谱发言不止于此。

90年代,一群被派往韩国进行友好访问的日本青年正在参加一个仪式,作为活动的一部分,他们听了慰安妇的故事。讲述过程中,一个身材结实的日本青年突然站起来,开始哭泣,并说:“我甚至不知道发生了这样的事,请原谅我们。”

按理说这是一个有正常情感朴素正义感的人做出的正常行为,但上野千鹤子老师听说后居然大为不满,她还说这事“在我心中注入了一种恐惧感”,“国家和自我竟可以如此轻易地等同起来。我们需要找到一个渠道来表达这个年轻人可能受到的真正伤害,而不是去认同国家”。

上野甚至还说:“当一个年轻的日本人突然挑起日本政府的重担,开始为慰安妇问题哭泣和道歉时,这是一种可怕的民族主义。”

道歉居然是一种可怕的民族主义,看来我们对于民族主义这个词的理解与上野千鹤子老师不太一样。况且,日本政府压根也没想过承担什么“重担”,这您老不恐惧;倒是一个日本青年愿意表达一点歉意让您“恐惧”了……

上野千鹤子的这种言论终于激怒了曾尊敬她的韩国女权主义者,当上野千鹤子将慰安妇问题说成“这是人的悲剧”时,韩国女权主义者质问:“这是什么人的悲剧?”

不知道是不是受到了韩国女权主义者的刺激,上野千鹤子在这个问题上的态度愈加魔怔,把反对韩国“反日民族主义”摆在了实现慰安妇正义的前面。

自1992年1月起,韩国挺身队问题对策协议会(挺队协)等团体每星期三(水曜日)会在日本驻韩大使馆门前举行示威活动,要求解决日本政府自建交以来未解决的“慰安妇”问题,称为水曜示威。

挺队协一直希望在日本大使馆门前树立一座雕像,作为抗议的象征。2011年12月14日,此一构想终于实现,一座铜像永久竖立在大使馆对面。

雕像由艺术家金运成和金曙炅夫妻共同制作,是一尊短发、身着赤古里裙(近代韩服)的少女坐在椅子上,紧握双拳,凝注日本大使馆的高130厘米铜像。纪念碑上写着慰安妇受害者吉元玉奶奶写的和平碑文字,纪念在此举行水曜示威1000次的崇高精神和历史。

结果此事又引来了上野千鹤子的不满,认为女孩雕像“不能代表慰安妇”“践踏日本人民的心灵”,还发出了什么此雕像“歧视日本妓女”等奇谈怪论,并将原因归于韩国“反日民族主义”情绪作祟。

终于,上野千鹤子在反思殖民侵略战争上的退却到了夸张的地步。一位韩国亲日学者写了一本名叫《反日种族主义》的书,将韩日关系交恶的责任完全归于韩国一边,认为是韩国的反日情绪伤害了日本人的感情。

而且这本书体现了全世界逆民主义者的一贯手法,那就是它的韩文版和日文版存在明显翻译差异。

结果这么一篇满纸屁话的玩意儿,居然得到了上野千鹤子老师的大力推荐与支持……

对此,上野千鹤子的说法是:我无法接受被压迫民族的民族主义的先天合法性。

' fill='%23FFFFFF'%3E%3Crect x='249' y='126' width='1' height='1'%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)

这不就相当于说:“既然我们搞不定日本右翼,没法儿让他们跨越国家、放下民族主义来反思侵略战争,不如你们受害国先跨越国界、放下民族主义来原谅日本吧!如果你们不这么做,就应该反思自己是不是‘狭隘的民族主义’了!”

必须要说明的是,哪怕是我们这些来自受害国家的后辈,也没有权力代替真正的受害者说出“原谅”的话,我们所能做的只有铭记这段历史。何况上野千鹤子您是一位来自加害国家的大儒,您有什么权力说出“原谅”这种话?

更深一层思考这个问题,我们可以得出这样的结论:上野千鹤子的思想进入中国、韩国之后,被女权主义者奉为圭臬,启蒙了无数新时代的女权主义者,让上野千鹤子实质上代言了东亚女权。

但这种代言本身就是日本通过殖民侵略获得的亚洲文化中心权力的泛化,是一种核心到边缘的意识形态扩张。

当韩国女权主义者被上野退却性的言论激怒,反对上野千鹤子时,我国的女权主义者却仍然无条件拥抱她的主张,尊她为“女权教母”,甚至到了言必称上野的地步,不得不说这是一种悲剧…

在这里,乌鸦要借用韩国女权主义者的一句口号,“打倒上野千鹤子,打倒一切上野千鹤子!”