疯疯狂狂何家庆 高风傲骨一教授

何显玉

郑板桥曾在《墨竹》上题诗:

衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。

些小吾曹州县市,一枝一叶总关情。

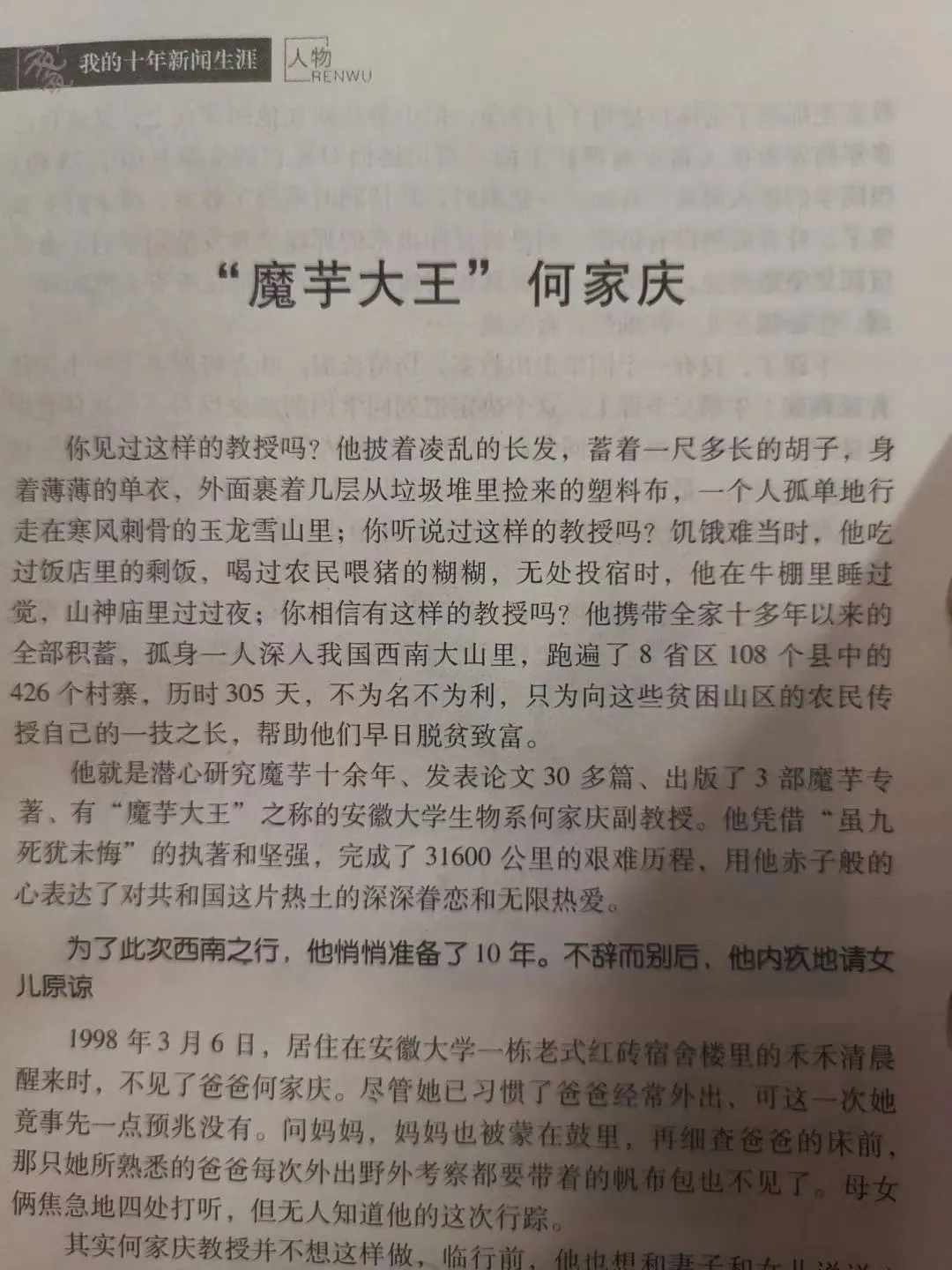

何家庆教授曾挂职过副县长,他人虽已离世了,因为用心用才为民做实事,也还仍为人们记起。今天下午,安徽大学两位退休老教授向我要有关当年采访何家庆教授的文章,称现在想起这位已逝的何教授时,仍有唏嘘之感。当年觉得他疯疯狂狂,而今方才读懂他其实高风傲骨。

安徽大学何家庆教授 张世著 摄

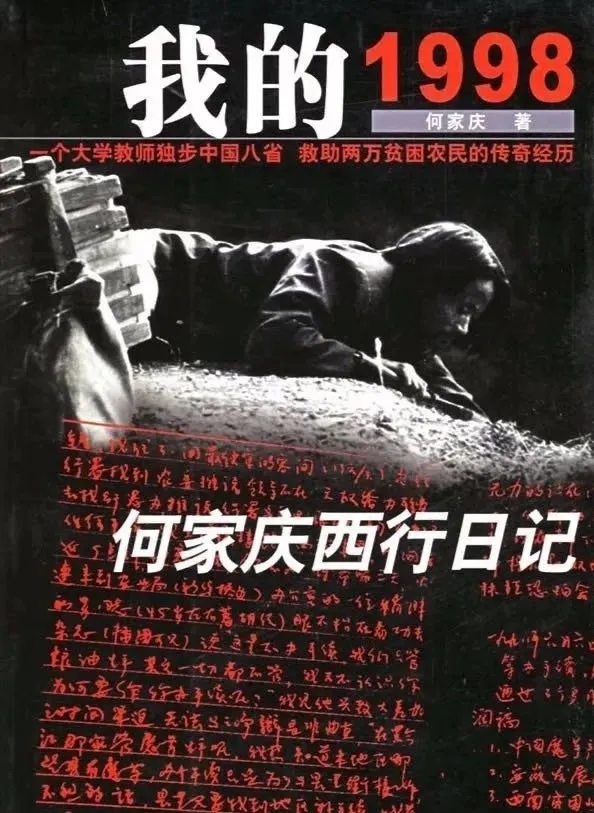

我也一直不太懂何家庆,尽管我跟进采访他长达二十年。

去年10月19日晚,何家庆教授去世了,当晚我匆匆写下了四千多字的《我所知道的何家庆》,慨叹这位可怜可敬的教授。那时候,我对他的认识还停留在何家庆就是一头老牛,自己背着所谓的使命与职责,用一生努力让无数穷苦大众受益,而他在物质生活上的极度清贫,连累家人都苦行僧似的。

我有一位叫叶翠云的女同学郑重告诉我:何教授所行乃圣人之行啊!其人虽离去,其神永存!

忽然之间,犹如醍醐灌顶。我二十年间一直用常人的眼光看熟悉的何家庆,多少有些委屈他了。

何家庆生命的最后几天 王从启 摄

我与何家庆相识于1999年7月,当时他刚从大西南回到安徽大学,“失踪”了305天,回来后病倒在家,体重只有83斤,人瘦毛长,形容枯槁。

01

何家庆失踪也不是第一回了。

1984年,何家庆考察大别山植物资源,累积了大量的植物标本,苦累不堪。当时新华社一位记者采访了他,写出来的报道反响大。1998年秋天,何家庆要往大西南跑,用自己掌握的芋农栽培技术帮助沿途老百姓。他出走之前,将一封信交给扎着长辫子的谢姓姑娘,叮嘱她:如果一年后我还不回来,请把这封信交给我的女儿禾禾。这个心地纯洁的姑娘是个环保志愿者,喜欢动物与花草。

何家庆在传授魔芋途中 资料图片

何家庆迟迟没音讯,长辫子姑娘手执他那封信找到《新安晚报》曾报道过她的记者吴国辉。1999年7月一天,老吴找我说,“何老师回来了,情况不好。我们去看看可能采访报道帮一下他。”

吴国辉是安徽大学中文系毕业的,我们去安大校园鹅池东边一栋何老师家。二室一厅,50多平米,客厅被一排排植物标本架子占据,架子两边留着狭小过道。我们到他小房间,他躺床上,头发长过肩,瘦得吓人,没说几句话就哭。我们聊到午后一点多,他老婆女儿也没吃饭。我说,“你为农民做事,我作为农民儿子请你吃饭!”那天在安大北门一间小饭馆聊到天黑,饭店服务员说,“我看出来你们是记者,对一个可怜的农民这么热心!”

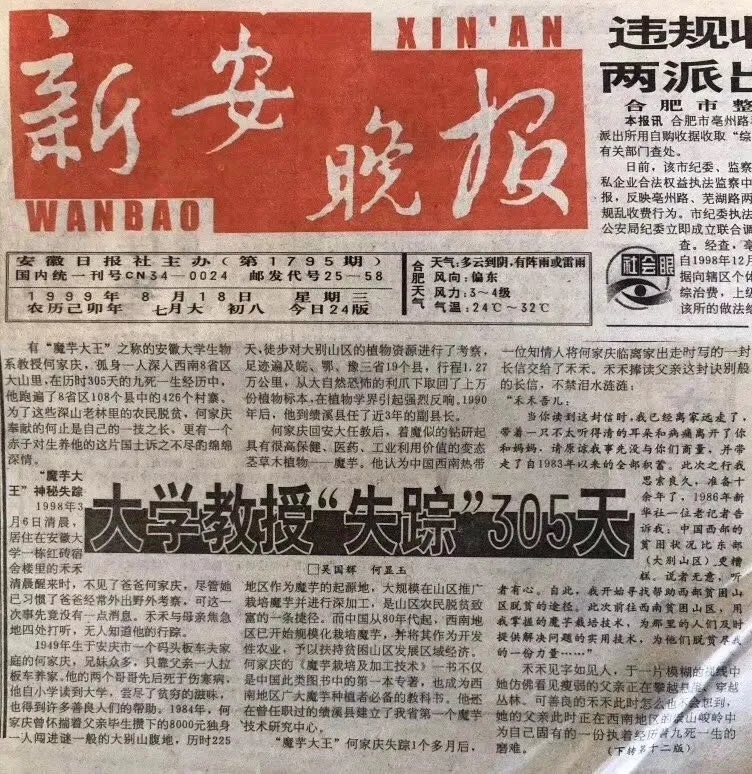

初稿我写了36页,超过一万字。那时版面少,老吴说报社从没发过这么长的文章。于是我们反复改,每改一次,又要抄几十页。8月18日《新安晚报》打破常规,以一个半版刊发了《大学教授“失踪”305天》长篇人物通讯,反响平平。

1999年8月18日《新安晚报》破例用一个半版面在全国第一个报道何家庆

我那时做记者,成天到处跑新闻。吴国辉当编辑,他几次抓拍了何家庆许多珍贵照片,他将此稿投给《中国教育报》,整版刊发。那段时间,京城大约有二三十家报纸刊发了我们这篇文章,终成燎原之火,引起中央领导重视。

何家庆又一次出名了,各路人争先恐后声称自己媒体发现了这个典型人物。安徽省委宣传部召开媒体负责人座谈会,新安晚报社江海波总编让我去参会。进会议室一看,各家媒体来的都是社长、总编,唯独我一个普通记者。听他们各自陈词怎么率先发现了何家庆,如何深入他灵魂去采访,我闭着眼象听天书一样。最后一个是轮到我这个普通记者发言,我只简短讲了几个现场小片断,主持会议的陈副部长接着我的话,站起来讲得异常激动,当即公开请我第二天上午去他办公室。

《新安晚报》报道何家庆的版面

次日上午,我去陈副部长办公室,他开口就说,“昨天发言的人,很多连何家庆长什么样都不知道,尽在胡吹。只有你最先、最近的了解他,才写出撼人心魄的报道,引起全国关注!”我很惊讶一个部长如此直率真言。他不断给我杯里倒水,听我讲何家庆的故事。末了,他叹口气说,“我求你帮一个忙,何家庆什么人话都不会听,你去讲他会听。”原来,国家奖他5万元,省里也要奖他5万元。让我劝劝何家庆留下这10万元,交给老婆。陈副部长说:“给他做老婆,实在不容易!”

我专门去何家庆家讲这事,他不吭声。后来何家庆从京城坐火车回合肥时,我还陪陈副部长等人去车站接他,就在车站将10万元现金交给了他。

直到两年后,何家庆提着两个塑料袋到新安晚报社找我们,说在家打扫卫生,发现床肚底下这两包东西,请你们帮我捐给春蕾女童上学。一塑料袋5万元,2代正好是10万元。

何家庆还是没听我的劝,没把这钱交给老婆。他老婆知道有这笔钱,也没问过钱哪去了。

02

我每次采访途经安徽大学时,都要进校园去看看何家庆,多数见不着。有一次见到了,他带我去看学校划给他的魔芋试验地,许多碎砖烂瓦,一看就是建筑工地,哪能种魔芋?此前,何家庆跟我讲过他与生物系陈主任之间的事。陈主任是位鸟类学家,他在教师会上号召大家钻研业务,声称自己听见什么声音,就知道是什么鸟儿叫。何家庆说,当天晚上,自己去4楼敲陈主任家门。他开门很惊讶,客气地请自己进家坐坐。自己站门外说:“你听到什么声音,就知道是什么鸟叫。我闻到什么味道,就知道是什么草木。”转身下楼,复又上楼敲门,扔下一句:“你这样的人不得好死”。

他对近处的有害植物也很关注 资料图

那天,我站在碎砖烂瓦上狠狠的说了他,“你咒人家自己可长肉了?大学校园原本就不是种魔芋的地方,你跟领导拧什么劲?”他低着头不吭声。

何家庆这样待人处世,谁也不待见他。上面通知要他去北京出席全国十大扶贫状元会议,学校没人愿陪他进京。辗转找到我,愿出路费请我陪何家庆去北京。他们还托人说,“只有你说话,你们老何家人才听。”

那时正是大雪纷飞的寒冬!

大雪纷飞的晚上,我与何家庆乘火车进京。他睡底层,整夜没有声息,瘦得近似干瘪的身体缩在被窝里,没一点动静。我一夜下来看他好几次,静听还是有气息的。

早上起来,何家庆棉袜子在脚上转来转去,想找面没有破洞的地方放脚背上,等一双袜子穿好,足花有10分钟。我说你校北门外10块钱一打袜子,你不是连这点生活自理能力都没有的人。

他睁大两眼看着我,半晌才冒出一句:“我又能有什么好办法?”他跟我聊起自己的父亲在安庆船码头拉板车,自己留校当初连书也不让教的,评上讲师差不多到顶了。学校很多人把精力耗在毫无用处的论文上,自己拼命到大别山实地采撷植物标本建档。一辈子很快的,自己不想为那些虚头巴脑的东西浪漫生命。我不忍心再说他什么,他有苦衷,在挣扎中做实事。

何家庆在新安晚报读者日活动与采访他的何显玉(右)、吴国辉(右3)合影

在北京,我陪他走进人民大会堂会议室时,胡启立同志快步迎上来,紧抓住何家庆的双手不放,两人站在那说话。胡启立很激动,“何老师,你是用生命在为农民做实事,老百姓感谢您,国家也感谢您。您以后无论是工作、生活上有什么困难,请打我家电话!”胡启立让人拿过纸笔,写下一串号码,又写上“胡启立家电话”。他拉着何老师问身体健康状况,走到位子上,扶他坐下。其实何家庆还没胡启立岁数大,胡启立对为穷苦百姓做实事的人敬重之情溢于言表。

何家庆那几天很高兴,要去中国农业大学给师生做报告前晚上,我与他同住一室,你问他晚上可要准备下讲稿,我另开一间住。他摆摆手,“不用准备,不要浪费。”次日下午,去农大路上,冰结的很厚,他把双手倒背在身后,两手反插在袖筒里,一步一滑走在前面。我生怕他摔倒,紧张的紧随其后,随时随地准备海底捞月。等到学校大礼堂外,校长出来时,他才把手从身后抽出来,两手空空上了讲台,滔滔不绝地开讲,我这才发现自己内衣汗透了……

我的著作里收入采写何家庆的通讯

何家庆回来后不久,晋升为教授,学校还让他带了研究生,是个女生。我每次去找何家庆,他都到处找茶叶,又找水瓶倒开水。那个小女孩很惊奇,悄悄的说,“我们校长来了,何老师都不站起来,更别谈泡茶了。”我有一次特地送了一袋新茶给他,他直搓手,有些高兴,拿出来几封信让我看,都是些农业公司请他当顾问的,许诺给他高薪的。问他可想去?他摇摇头,他说也有外省大学来人找他,调他过去的。

他搬家时喊过我一次,为那些积累了几十年的一捆捆植物标本发愁,自己搬不动,别人搬就乱了套,搬一次要重新整理好长时间。他不想搬进学校分的大点房子(多一间屋),老婆和女儿要搬,女儿说自己可以单独住一间屋了。

我说你家人也沾不到你什么光,你为女儿那一间房,也要搬家。不行,我找人帮你搬家。他想了想说:“还是算了吧,我慢慢搬。”

何家庆大西南扶贫路上留影

何家庆退休后去了南京,有一次新安晚报记者刘建昌去南京采访他,他还特地问了我的近况。我还萌生出南京看看他的念头,这一想法现在无法实现了。

人都会离别这人世,何家庆走时刚到70岁,一个生前疯疯狂狂,死后风骨犹存的知识分子的奋斗史掩卷了。这位从社会最底层走出来的知识分子,固执、倔强,又没有变通的神经,他过的日子在别人看来枯燥乏味,他三十多岁在绩溪县挂职副县长时一只耳朵听不见,还落下一个致命的病。可能只有他清楚,自己对妻子与女儿,纠结愧疚。我记得他讲过,在去大西南之前,把女儿禾禾平时写给他的所有留言条都带上,以便想她的时候拿出来看看。

何家庆指导学生学习植物育苗

03

写此文时,我翻出何家庆托谢姑娘转给自己女儿禾禾那封信复印件,感受到这位活得很苦、抗争很累的教授,亦是个有情有义的男人,谨摘抄一节,缅怀我的本家一一何家庆!

“孩子,我走之后你到我那桌前看书,请记住爸爸勤俭一生、奋斗一生……妈妈由于劳累身体多病,希望你们相依为命坚强而愉快地生活,你长大要照顾好她。外公外婆上了年纪,有空常去看看他们,人老了最怕孤独。告诉妈妈回去做饭菜时多放点盐,老人味觉迟钝。

当你知道意外的消息时不必伤悲,将我平时穿的衣服收拾一二件和那把小锄头带到爷爷奶奶坟旁埋了,作为人之子我生时未尽孝敬之心,就让我死后陪伴在他们身旁……”

斯人已逝,情满山川。何家庆尽自己所能,倾尽心血为百姓做实事,我们当为他掬一爿心香,敬之,怀念之!