“这不仅仅是债务,这是犯罪!”

面对阿根廷前总统毛里西奥·马克里(Mauricio Macri)2018年获取的一笔国际货币基金组织(IMF)贷款,现任总统阿尔韦托·费尔南德斯(Alberto Fernández)愤慨地表示,这一债务将压在阿根廷子孙的头上,对阿根廷未来极其不利。

这不是国际货币基金组织第一次被指责,面临同样处境的还有世界银行。再有一年,这两家机构就要迎来它们80岁的生日。这两个经由布莱顿森林会议设立的国际性组织,从其成立之初,便将构建国际经济与发展秩序、推动国际援助等问题视为其核心任务。这两个布莱顿森林机构(Bretton Woods Institutions)成立时的基本理念是希望通过国家间的合作,将国家间的经济活动在宏观层面上组织起来,以求稳定汇率、预防主权货币竞争性贬值、并促进战后经济恢复与增长。

布莱顿森林体系及其机构的设立,很大程度上来自于一批持金融保守主义观念,但又深受罗斯福新政影响的美国财政官员。其中,罗斯福政府的财长小亨利·摩根索(Henry Morgenthau, Jr.)更发挥了极为关键的作用。

小亨利·摩根索

作为罗斯福新政的坚定信仰者,摩根索坚信,帮助美国走出了经济大萧条的罗斯福新政,同样能复制到全球,帮助整个世界走出因战争带来的经济困境。在摩根索看来,美国是一个迅速崛起的超级大国,与之前欧洲的那些全球性帝国不同,美国是一个“仁慈”的霸权者。因此只有在美国的领导下,世界才能有序地进行战后恢复,并形成一个非歧视性、经济互助的基本秩序格局。

在摩根索的构想中,强力政府是制约金融投机者们唯一有效的力量。这个构想充分体现在了摩根索于布莱顿森林会议上的讲话中。他用一种充满理想主义色彩且无比强硬的表述,强调“要把那些放高利贷的投机者们从国际金融圣殿中赶出去”。

可以清楚地看到,布莱顿森林机构从其酝酿之初,便带有明确的美国中心世界秩序理想。其推动者们相信,在美国实践并获得成功的经济与政治经验,可以通过国际制度建构复制到全球。

早在1941年12月14日,摩根索便将这个制度建构的任务交给了当时的助理财长哈里·怀特(Harry Dexter White),命其着手准备一份建设“同盟国间稳定基金”(inter-Allied stabilization fund)的备忘录,以此为“战后国际货币协议提供基础”。

几年之后,当向时任总统杜鲁门阐释这一构想时,摩根索表示,建设这一国际金融组织的目的之一,是为了“将世界金融中心从伦敦和华尔街,转移到美国财政部手中,并以此来构建一个国际间金融活动的新理念”。这一新理念包含的一个核心目标是:将美元构建为战后世界经济活动的基本单位。

1942年3月,就在二战同盟国战局最为低迷的时刻,接受了摩根索委托的怀特完成了一份方案。彼时,同盟国在亚洲与太平洋的局面极为吃紧,新加坡沦陷,13万英、印、澳大利亚士兵在新加坡与马来亚被日军俘虏。但是,在这份被称为《怀特方案》的计划中,美国却已经开始构想起了战后世界格局。

方案中提出,美国战后将会遇到三个重要挑战:第一,避免国际货币与信用体系崩溃,避免全球货币兑换机制出现动荡;第二,迅速恢复国际贸易;第三,为全世界战后重建、赈济、经济恢复提供巨量的资本。怀特强调,美国应当提早为建设相应的国际机构做准备。支撑这种机构建设理想的基本意图,则是推动美元在战后成为世界经济中唯一的黄金对等货币。简单的说来,就是要在战后的世界中让美国控制黄金,而非黄金控制美国。

作为核心推动者,美国对布莱顿森林机构的架构及其行动有着极为深厚的影响。作为创始会员国之一,美国是两个机构的最大股东,其股权占比远远超过排名第二的国家。相应地,美国在两个组织的决策上也拥有极为重要的发言权。除此之外,在人事任命上,美国完全控制了两个组织关键职位的任命权。

从机构使命上,世界银行主要面向发展中国家与贫困国家,目的是通过金融和技术支持,促进这些国家的可持续发展、减少贫困、基础设施建设与人力资源发展。国际货币基金组织则主要关心全球性金融稳定与国际间经济合作等宏观经济问题。为了达成这一目标,国际货币基金组织会向成员国提供经济政策建议、金融援助和技术援助,帮助成员国管理经济和金融风险。

但在实际操作上,两个机构的实践经常重叠。特别是在向贫困与发展中国家提供贷款时,两个机构都会附加一系列政策性“建议”,而这类政策性“建议”则很大程度上依赖美国自由主义市场经济教条。并且,由于许多国家在向IMF借款时,基本都处在严重的经济问题边缘,因此在面对一系列干涉主权的政策性“建议”时,这些国家往往很难有真正的谈判能力。

由这些布莱顿森林机构开出的发展“药方”,以激进的市场化教条为主导,重点推动放松金融监管、税收改革、减少政府公共服务支出、支持政府财政紧缩政策、加速深化私有化、金融自由化、货币自由兑换与浮动汇率、进一步为海外直接投资放开市场等一揽子自由化改革政策。

简单说来,就是通过让渡政府监管权力,放开国内市场,为本土私有化与国际资本深度渗透本地市场提供充分机会。这种极度市场中心主义的改革方案,还有一整套政治道德叙述作为支持。

早在1989年,世界银行、国际货币基金组织便开始考虑冷战结束后,非洲发展方向及其对世界秩序的影响问题。当时,世界银行在讨论非洲发展问题时,采用了“治理危机”(crisis of governance)的表述方法。报告指出,治理危机的根源在于国家政治精英以权谋私且无需承担后果。为了应对这种情况,报告认为,需要引入议会民主制度以及媒体自由的政策,确保在非洲国家建立“善治”(good governance)。

这种极具西方中心主义色彩的认识强调,作为经济发展的制度前提,建立一个“好政府”是为个人赋能,确保社会能开启“自下而上”发展的唯一路径。今天,反观此论述,不难发现这种自信背后流露出的胜利主义情绪。这在一定程度上,重复了19世纪中后期,欧洲资本主义帝国全球扩张高潮时代,那种坚信殖民能够为“拯救”落后种族、为人类带来繁荣的自信情绪。

这种全球治理论述背后,潜藏着对欧美资本主义现代化发展经验的严重依赖,且与其殖民历史经验密不可分。自16世纪欧洲大规模开始向外殖民扩张之后,欧洲知识精英开始逐渐强化了一种二分的世界秩序观。在这种观念下,世界被分割为两个部分,即由“人”所占据的欧洲(以及随后的西方),以及由“原住民”占据的世界其他地方。这种对于“人”的认定还伴随着对“人性”的道德垄断。“西方化”在这个意义上,就代表着“原住民”被“启蒙”而获得“人性”的物质与文化进程。由此,欧洲/西方向世界扩张的殖民历史,就被转写为一个世界逐步转向理性化、文明化、现代化的历史。

而在20世纪50年代美国发展起来的现代化理论,则基本上接续了这种世界秩序观。它强调,经济发展与社会变革以及按照西方模版进行的民主化之间存在着因果关系。与19世纪殖民帝国主义时代英国的“白人的负担”(White Man’s Burden)、法国“文明使命”(mission civilisatrice)这类观念类似,20世纪50年代的现代化理论也同样将有产阶级视为历史的唯一主体。这种历史观强调,随着中产阶级的诞生,社会便能够自然而然地走向进步、创新、民主的现代。

这种历史观倒叙地将技术进步、经济发展、人民物质生活水平提高等现代化现象,与西方民主政治制度、自由市场经济联系起来,全然遮蔽了西方这一系列物质发展与强政府干预密不可分的事实。

这种强政府干预刺激西方经济发展表现为资本主义通过殖民扩张,对亚非拉世界进行剥削式积累,并在这个漫长的历史过程中,不断通过设置贸易壁垒、武装拓殖、政府投资、财政扶持、金融调控等强干预手段进行自我发展与海外竞争。

然而,在新自由主义的叙述中,这层历史被彻底遮蔽。取而代之的,是对发展道路的垄断式解读,即告诉全世界除了削弱国家、全面市场化之外,人们“别无选择”。

简单强调政府与市场的二元对立关系,单纯强调市场主导,政府退场的政策方案,并未为世界带来它所保证的繁荣。相反,在这个历史进程中,政府从公共服务部门的退场,造成了绝大多数人生活质量、教育程度的倒退,在实行了公共服务私有化改革的英美,公共交通、医疗服务、饮水安全、教育质量等一系列本应当由政府提供基本保障的重要民生行业,均不同程度地出现了危机。

这也进一步造成了社会的不平等与阶层固化。在发展中与贫困国家,这类市场原教旨主义的改革也更进一步加剧了这些国家社会的碎片化以及贫富分化。总的来说,新自由主义将全球政治变得越来越像欧洲中世纪的封建体系。它让社会各阶层为了谋求财富与政治权力而相互争斗,进而在社会阶层之间、国家与国家之间形成了一种恐怖平衡。

这种独立竞争,互不信任的状态,充斥着国家、市场与社会各个空间。相反,在新自由主义全球化进程中,真正得到深度整合的则是全球市场。在这个空间里,仅有少部分精英能够畅通无阻,他们也是这种全球市场的主宰者与获益者。

正是通过这种广泛的政治碎片化,以及对国家机器的弱化,新自由主义的少部分精英们,才得以继续完成他们对全世界“分而治之”(divide and rule)的帝国计划。与这种思想状态相伴的,是许多国家政党的快速买办化、民粹主义化。

相比欧美,简单的市场化对亚非拉地区发展中国家与贫困国家造成的影响更为直接。在这些国家中,由于布莱顿森林机构的干涉,激进市场化政策使得社会资源和财富集中,加剧了这些国家社会的不平等。在这个进程中获利的人,可以很便利地在全球流动,他们当中绝大多数,都会向欧美地区流动,这又更进一步造成了世界不同地区之间的不平等状态。

其次,过度依赖市场力量可能使这些原本就弱小的国家更加脆弱。在市场化的条件下,这些国家的国民经济可能更容易受到外部冲击的影响,如金融危机、国际市场波动或自然灾害。缺乏适当的管制和干预机制,国家可能难以应对这些冲击,导致经济不稳定和增长放缓。

再次,由于市场原教旨主义推动的改革方案强调政府退场。这一思想的政策体现就是公共服务部门的私有化改革。然而,以追求经济效益和利润最大化为导向的市场机制,可能会忽视社会福利、环境保护和公共服务等方面的重要需求。这可能导致资源的不合理配置和公共领域的疏忽,进而影响人们的生活质量和社会发展的可持续性。

而当市场与国家两种力量之间的相互制衡关系被激进市场化改革打破之后,市场便失去了它应有的有效率分配资源和机会的能力,成为了一个为少部分人投机逐利提供便利的工具。而当市场与国家均无法有效公正分配资源\提供发展机会时,社会紧张和不满情绪便能迅速升级为社会冲突,并进而对政府稳定和国家发展造成严重影响。2010年末开始的阿拉伯地区社会动荡便是这种激进市场化改革的直接产物。

在今天对阿拉伯社会动荡的媒体讨论中,绝大多数都涉及了突尼斯小贩自焚引发阿拉伯地区整体性社会政治危机的故事。但是,对为什么突尼斯会出现这种极端冲突的分析却极少。

实际上,在很长时间里,世界银行都将本·阿里(Ben Ali)治下的突尼斯视为阿拉伯世界的模范。从1987年至2011年本·阿里执政期间,突尼斯政府接受了IMF和世界银行一揽子的政策改革计划。其中包括减少政府部门雇员、缩减政府开支,取消关键商品价格控制,降低甚至取消贸易壁垒,神话市场化私有化改革等关键政策。

这在短时期内,为突尼斯经济提供了漂亮的账面增长。同时,通过私有化获得经济增长,使得突尼斯在统计表上体现出的绝对贫困数降低。但是,这一数字掩盖了一个基本现实,即地区间发展与收入的差距在不断加大,不同社会阶层人群的收入差距也急剧加大。

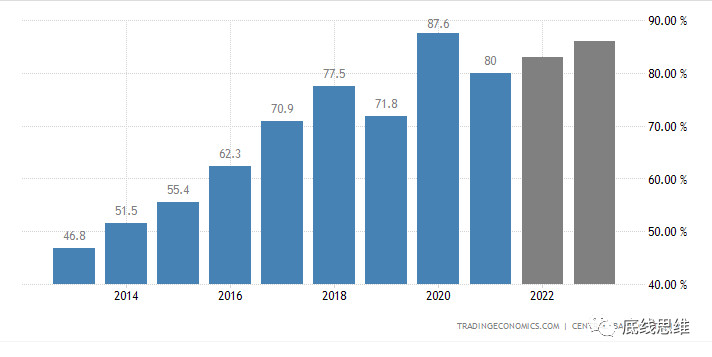

突尼斯政府债务占国内生产总值比重

同时,虽然通过加速融入世界市场与全球生产链条,突尼斯的劳动力质量获得了提高,但是在这个过程中发展起来的产业极度单一化,且依赖出口。2011年前,突尼斯90%的出口为劳动力密集型产品,由这类产业带动起来的劳动力人口,又无法进一步在其国民经济内循环中找到上升空间。

这种双重叠加的不平等,以及经济发展的依赖性、单一性,不断销蚀着本·阿里政府的合法性,并使得突尼斯社会变成了一个随时会爆炸的定时炸弹。更令人不安的是,在2011年本·阿里下台之后,IMF很快又重新回到了突尼斯。2013年6月,IMF批准向突尼斯提供一笔17.4亿美元的备用贷款协议(Stand-by Agreement)。而附加的条件,则与2011年之前推行的一系列政策方案几乎一致。

突尼斯所面临的问题绝非个案。同样的事例,我们在尼日利亚、肯尼亚、阿尔及利亚、埃及、摩洛哥、加纳、喀麦隆、约旦、阿根廷,甚至希腊都能看到。这种市场原教旨主义的基金改革政策给这些国家社会造成的影响,对这些国家政府合法性的侵蚀也几乎一模一样。

超出市场原教旨主义给定的框架,从国家与市场协调关系的视角出发,理解发展与现代化问题,是中国在我们自身现代化进程中摸索出来的基本经验之一。

在尊重国家与市场双重力量的基础上,中国推动全球治理的路径,是在坚持和平共处五项原则基础上,“深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系”,“扩大同各国利益的汇合点”,促进“大国协调和良性互动”,坚持“与邻为善、以邻为伴周边外交方针,深化同周边国家友好互信和利益融合”,“加强同发展中国家团结合作”。

世界银行与IMF在一定历史时期中,发挥了其积极作用。但是,随着历史的发展,受到市场原教旨主义制约,并与美国国家利益过度捆绑的两个组织,需要在国际性多方力量的共同协作下,在对不同发展模式的积极探索中,在对自身理论局限性的认识上,才能完成自身面向未来、面向更广大的国际化历史性转型。