我与浪波同志的和诗(附《关于新诗创新的对话》)

刘润为

浪波同志

今天打电话给浪波同志的爱人郭翠英大姐拜早年,说到今天恰好是浪波同志两周年的忌日,不禁撩动我对他的深切思念。浪波同志曾任河北省文联党组书记、主席,是我国当代著名诗人,在新诗民族化方面作出了重要贡献。他既是我的老领导,又是情同手足的挚友。谨拈出我和他的一次唱和,权作心香,供奉于这位真正的诗魂之前。

刘润为

2020年1月20日

七九述怀

浪波

2016年3月22日

今年虚岁八十,作《七九述怀》打油诗一首,发出博老弟一笑。俚语俗言,无多新意。

耄耋无劳论废兴,

但求自洁不求名。

初心尚有三分热,

素志销磨八九成。

圆梦待诸新一辈,

风情不属白头翁。

沧桑几度云过眼,

闲倚西窗悦晩晴。

七律

和浪波

刘润为

2016年3月28日

读老兄《七九述怀》,感慨系之,因不揣鄙陋奉和,聊以供兄一笑。“笑一笑,十年少”之意也。

八十心血付民情,

无意功名自有名。

老去情思浑漫与,

春来佳句自天成。

谈诗烛下陪陶令,

听水山前仰杜翁。

自信晚晴无限好,

一声秋鹤动高空。

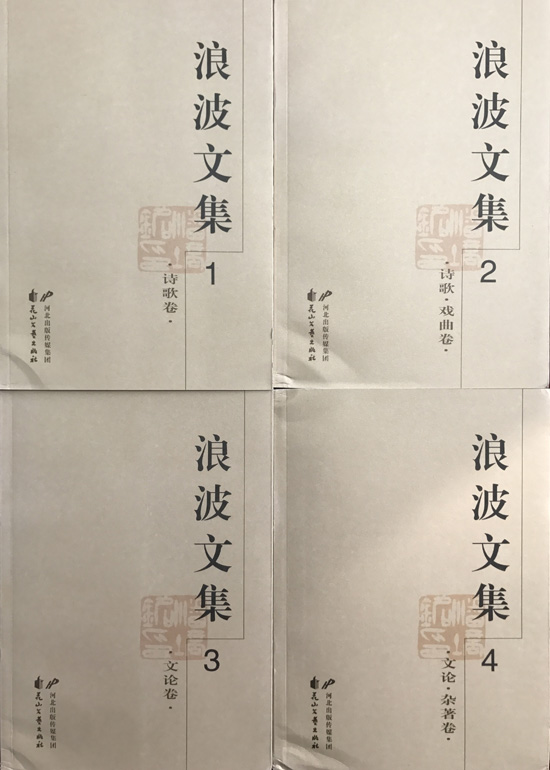

《浪波文集》四卷

关于新诗创新的对话

浪波刘润为

(1990年5月29日晚)

波:中国新诗从五四开始到现在,已有70年的历史。它打破了旧诗的格律,以白话入诗,形成了一种全新的诗歌形式。在整个诗歌发展史上,它的进步意义和历史功绩是不能抹煞的,但是应当坦率地承认,就诗歌艺术形式来说,它至今还没有走向成熟。一种文学样式从产生到成熟,往往需要几代人的努力,如唐诗。

为:唐代的近体诗,如果从沈约提出“四声八病”,奠定了声律基础算,已有200年的历史;如果从五言、七言的格律说,五言至少可追溯到东汉的《古诗十九首》,而七言则应当追溯到曹丕的《燕歌行》,写女人思夫怀远的。

波:就是从齐梁到唐初计算,也有100多年。唐人继承了齐梁诗歌中一些好的东西,如对于诗形的讲究,也扬弃了一些不好的东西,如淫靡的诗风,一扫纤柔卑弱,而代之以清新明快的诗风。

为:近体诗真正成熟的代表是杜甫。李白的律诗不多,七律更少,只有十几首,而且好的不多,七绝写得不错,被称为唐人冠冕,但是有时也不大讲究韵律。

波:李白的主要成就在古诗和乐府。这个人生性浪漫,受不了近体诗的束缚。

为:纵观唐代近体诗的形成,一种诗歌样式的成熟确实不是一蹴而就的事。

波:新诗自开创之日起,就全面的成就说,当推郭沫若、闻一多以及40年代的艾青,他们是中国新诗的奠基者。可以说,一直到现在,还没有超过他们的更为成熟的大诗人出现,可见现在仍然是新诗的探索期。

为:你所说的成熟,实际上就是要有一套不同于以往的完备的审美规范,形式的,也包括内容的。从郭沫若到现在,新诗始终没有找到一个比较完备的审美规范,尤其是在形式方面。

波:自郭沫若以后,闻一多、冯至、何其芳、田间、贺敬之都尝试过,但是都没有成功。一直到现在,仍然是谁想怎么写就怎么写,没有比较普遍一致的规范。所以,臧克家曾感叹说:都说新诗好写,实际上最难写。

为:诗歌发展有这么一个规律,就是任何一种诗歌样式都要经历产生、发展到成熟的过程。成熟也就意味着僵化,需要打破,再创造一种新样式。这个新的样式还要经历这样一个过程。

波:旧诗到唐代达到成熟,发展到顶点了,后人就难以为继。所以人们说,旧诗从李、杜、元、白以后就不足观了。宋诗想突破,虽然也有一些好诗,但从总体上讲不行,比唐诗差得太远了。

为:江南体育app下载入口 说,宋人多数不懂诗是要用形象思维的,一反唐人规律,味同嚼蜡。据我理解,主席是说宋诗的想象、比兴能力不及唐诗;另一方面,宋诗对人的情感意绪以及生活美的揭示也不及唐诗。总之,在宋诗中,说教的、干巴的比较多。

波:但是,宋人发展了词,词在宋代成熟,名家蜂起、佳作送出。宋以后,词也不足观了。

为:唐诗、宋词,确实是后人不可企及的高峰。

波:那没办法。正是因为它们太成熟了,不给后人留有创造的余地,所以这个艺术形式也就僵死了,越来越不适应后人的需要,妨碍了后人的新情感、新思想的表达。五四诗人的高明之处就在于看到了这一点,力求打破它,创造新形式。

为:你说的很有道理。如果站在现在的高度,说郭沫若的《女神》在艺术上有多么高的价值,也实在谈不上。当然,这种看法不是历史唯物主义的。郭沫若的贡献在于,一方面打破了旧诗的格律,扩大了诗歌的审美领域,一方面又传达了当时的时代精神。这两方面的贡献奠定了他在现代文学史上的地位。

波:在当时,郭沫若的诗确实给人以耳目一新之感。据说,冯至在上中学时,读到郭沫若的《炉中煤》,感到非常新鲜,说:在郭沫着那里,煤居然也能入诗!的确如此,诗人托物言志,借燃烧的煤寄托了他眷恋祖国的深情。要是在以前,这简直是不可思议的。

为:从刚才我们谈的唐诗到五四新诗的发展,可以看出两个问题:一是诗要不断创新,诗人的生命价值就在于贡献新的东西。唐代有一位不大出名的诗人,叫杨巨源。他写过一首诗,大概叫《城东早春》,说:“诗家清景在新春,绿柳才黄半未匀。若待上林花似锦,出门俱是看花人。”意思是说你得领先,随大流就没意思了。二是创新不容易,如你所说,需要几代人坚持不懈的探索。

波:在新诗探索的进程中,相对地说,建国后17年比较平稳、有成就。如贺敬之、郭小川的政治抒情诗,严阵的新田园诗,李瑛的军旅诗,闻捷写新疆少数民族生活的诗等等,都有各自独特的艺术追求和风格,无论在思想内容上还是在艺术形式上,都占有重要地位。17年新诗的成就是不容抹煞的。现在的新诗还都未能达到那个水平。新时期最突出的可以说是朦胧诗,但是至今没有出现大家,同时又仅限于小圈子,因此影响不大,远不及当年的贺敬之、郭小川那样深入人心。

为:朦胧诗在审美观念上确实不同于17年。在一定的程度上,它扩大了诗歌的审美领域,如描写潜意识,情感、意象结构的多维性等。这些诗人以“陌生化”的语言形式传达他们的悲愤、抗争以及失落了理想的苦闷、彷徨。应当说,这对于冲击左的漠视甚至戕害人的价值与尊严的错误,是有一定的积极意义的。但是他们中的许多人太钟爱自我而漠视群体、社会的大我,太关注个人的命运悲欢而缺乏应有的历史使命感。因此,他们的诗总是笼罩着孤独、低沉、颓靡的色调。同时,在文字上也越来越不肯大众化,一味地追求晦涩怪僻,往牛角里钻。

波:后来,他们当中的一些人成了名,在社会上有了地位,个人命运向好的方面发生了显著变化,但是思想感情却没有向积极方面发生多大变化,反而变得高高在上,脱离群众,甚至索性躲进象牙之塔,当起了“精神贵族”。就艺术成就说,他们也没有超过30年代的李金发多少。

为:但是相对说,比“朦胧后”要好些。

波:后期朦胧诗已经走火入魔,玩文字游戏,严格地说,连文字游戏也不是,文字游戏还讲究文字的和谐、对称、节奏、华美呢。

为:实际上是瞎胡闹。

波:现在的新诗是比胆大。谁写得佶屈聱牙、生涩怪僻,谁就是好样的,艺术上就高;谁敢于露骨地描写色情及其他颓废、灰色的情绪,谁就是英雄,就出名。在这张牙舞爪的外表下,实际上掩盖着才华的欠缺、知识的匮乏、思想的空虚、人格的猥琐。虽然表面上很热闹,到处都是诗人,其实很冷落,因为广大读者不买账。

为:正所谓“写诗的比看诗的多”。

波:五八年大跃进,诗歌创作搞群众运动,那是“土跃进”;现在的新诗是“洋跃进”。土跃进也好,洋跃进也好,都是冒进。冒进就是没基础,底气虚。58年时,能套上几句就是诗,现在也是这样,能套上几句也是诗,但这是洋模式。

为:现在的诗歌青年,标榜自己是现代派,实际上现代派能懂多少,还是个问题。现代派是一个很复杂的事物,其中有很严肃的作家,如写小说的卡夫卡、福克纳、马尔克斯,写剧本的奥尼尔、尤奈斯库,写诗的叶芝、艾略特(当然,这两个人也写剧本),这些人都没有彻底反传统。瑞典皇家学院授予叶芝诺贝尔文学奖的理由就是:“以高度的艺术形式表达了整个民族的精神”。我们的某些诗歌青年偏偏不学现代派中好的东西,光学消极的,如“具体主义诗歌”那一套。

波:他们主张学西洋,学现代派,但其中绝大多数不懂外文,零星地读了一些现代派的东西,也是从译成汉语的书刊里读的。翻译的东西与原作可是大不一样。我上大学时,读的是戈宝权先生翻译的俄罗斯诗歌。后来读了一些俄罗斯诗歌的俄文原作,感到美极了,真是只可意会不可言传(用汉语)。戈宝权先生是翻译界的权威,就是他翻译的也要比原作逊色一筹,有些效果是无法用汉语传达的。现在的一些诗歌青年读了几首翻译的诗,就自以为懂得了现代派,未免显得肤浅。

为:我认定了这样一种信念,即艺术创造是一项艰苦复杂的需要付出很大的生理和心理代价的劳动。倘若太容易、太轻松了,那肯定不是艺术。如果把大便磁盆倒过来就是艺术,在屋顶上挂上百数只避孕套就是艺术,那么不但人人都能当艺术家,甚至狗也能当艺术家,因为狗也有撞翻马桶的时候。

波:据说,有这样的情况:一种是几个人坐在一起,每个人都信口诌一句,然后搅和在一起,再分成句,一首诗就写成了。再一种是做卡片,先按词性分别做几堆卡片,然后随意从各个卡片堆中抽出卡片,组成若干句子,再将这若干句子的词汇相互错乱一下,再组成句子。还有的把各种词写在纸上,用剪刀裁成梯形、菱形、三角形等几何图形,留在这几何图形上的文字就是诗。诗评家阿红说,他试验过这些办法,果然“写”得非常之快,但是那不是真正的诗。

为:还有分行问题。你比我清楚,中国古典诗歌是不分行的,新诗分行是从西洋学来的。但是,在某些诗作者那里,西洋诗为什么分行,大概还不清楚。西洋诗分行,其实是由他们的诗歌格律和语言特点决定的。在西洋诗中,每行诗的音步数目都是有严格规定的,至于每行诗的语义是否完整,他们并不考虑。因此在分行时,他们只考虑音步数目。比如说,一个完整的句子作为一行多出3个音步,这多余的就要移到下一行。到在这一行,这3个音步不够,就由下一个句子前面的音步来补齐。以此类推。看一下拜伦、雪莱的诗,就可以明白这一点。可是我们的一些诗歌作者不明其原委,却刻意地进行模仿,没来由地破坏本来很完美的句子。结果不但失去了音韵的美,而且造成表达的紊乱,成了东施效颦。

波:这就叫“食洋不化”。

为:近年来,还有一股颠覆汉语言结构的浪潮,说是中国经济落后是因为中国传统文化,而汉语又是中国传统文化的产物和载体。要彻底反传统,就必须颠覆汉语言结构。小说界、诗歌界,都有人这样干。这实际上表现了他们在语言学上的无知。一种民族语言的词、词组和句子的组合方式,是一个民族的思维习惯和思维规律的表征。这个习惯和规律,是在漫长的历史活动中形成的,是人人必须遵循的,否则交流便成为不可能的事。文学语言是对日常语言的整饬和变用,但是这种整饬和变用必须有一个前提,就是不能破坏日常语言的基本规律。

波:有限度地增加一点新东西,或者有限度地颠倒一下词序,可以带来新鲜感、生动感。但是,现在的某些人是故意颠倒,你越摸不到头脑,越头疼,他就越高兴,成心与读者为敌。他与读者为敌,时间长了,读者也要与他为敌,没别的办法,不读你的诗就是了。你的诗没人读,就一钱也不值,不管你自己怎样“自我感觉良好”。

为:杜甫的“香稻啄余鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝”,是为了合乎平仄而对日常语言的变用,是“鹦鹉啄余香稻粒,凤凰栖老碧梧枝”的倒文,但是他的这种颠覆是很有节制的,阅读时,你的心思只能用在理顺句子上,而不可能往其他方向想。但是,即使这样也还是显得别扭,这也说明旧诗格律束缚人,非打破不可。

波:现在的“颠覆”语言也是一窝蜂,什么都是一窝蜂,大家相互抄袭、相互模仿,弄得国家出版的诗歌刊物和马路诗社的油印小报不分伯仲、孰高孰低,大家都一个模样、一个水平。诗歌本来应当是最高级的艺术样式,可现在弄得成了最低级的了,成了玩物、小儿科,谁都能玩,谁都能写。既然谁都能玩、能写,就该大众化了吧?可偏偏又谁也不懂,大学教授看不懂中学生的诗,你说这是不是怪事?

为:看来,新诗的创作方向是应该认真调整一下了。那么,你认为新诗的发展方向应当是怎样的?

波:我认为,在诸多的文学样式中,诗歌艺术具有更强烈的民族特色。正确的道路,应当是有继承有创造。中华民族的语言具有其他民族语言所不曾有的美质,而且它深深扎根于人们心里,对这些一定要继承。不继承,就要丢掉我们独有的美的东西,同时也要脱离人民群众。

为:这里有心理学的根据,就是保护大脑动力定型。如果大脑动力定型全破坏了,人们便无法接受了。

波:同时,也要学习西方好的有用的东西。所谓“好的有用的”,就是能够移入我们民族语言中来的东西。这些东西拿过来,不但不对我们的民族语言造成破坏,相反还有益,能丰富我们的语言和艺术的表现力。但是,更重要的是要有我们自己的独特创造。当然,创造离不开借鉴,但是借鉴不等于创造。我们应当有信心和决心,为新诗这种形式增添新的东西。

为:你能不能对未来新诗的形式作一下预测?

波:未来新诗的形式,我看也不可以定于一尊,大体上可以有两种:一种是有比较严格的格律要求的,一种是比较自由的。这两种都应当既可以作案头读物,又可以朗诵,同时又都应当能被人们欣赏和理解。这一点很重要,如果不能做到这一点,就像历史上的昆曲一样,进入宫廷就枯萎了。

为:宋代杨大年、钱惟演等人的西昆体也是这样,越搞越晦涩怪僻、脱离群众,难怪元好问要感叹“诗家总爱西昆好,独恨无人作郑笺”了。

波:要想让大家接受,引起共鸣,就不能一味地表现自我,把自己与他人对立起来,只有独感而没有通感。应当是通过自己的独特体验、用自己独特的表现方法,把人人相通的感情、情绪表达出来,正所谓:“人人胸中皆有,人人笔下皆无”。

为:这就是情感的普遍性或典型性。“记得绿罗裙,处处怜芳草。”大概凡是与恋人离别过一段时间的人,都有过这种心理体验,只是有的没有上升到明确的意识层面,有的则不能给予艺术的表达。经词人这么一点拨,很多人的潜意识就激活了,因而发生共鸣。所以,这两句就成为名句,受到世世代代人的喜爱。

波:你看,现在人们写文章、发言、致辞,大都喜欢引用一些古典诗词名句。这一方面说明这些东西好记,另一方面也说明它们所表达的思想、感情,与世世代代的人相通,具有永久的生命力。当然,这里也需要指出,这种普遍性绝不是极左风行时某些诗歌中的那种公式化、概念化的普遍性。那时候,确实大多数诗人都不同程度地受到“左”的思潮的影响,只注意表现流行的口号或意向,而不大注重个性化的形式,结果使诗歌变得直露、肤浅,没有独特的艺术风格,艺术感染力差。话再说回来,现在这一套也不行,钻进自我的牛角尖不能自拔,完全不管他人冷暖,读者当然也不会产生共鸣。

为:两种极端都要反对。

波:总之,要写出好诗,要对新诗发展做出真正的贡献,需要我们的诗人有全面的修养。既要有渊傅的文学及其他方面的知识积累,又要有高尚的人格,还要有真切、深沉的人生体验。古今中外所有的大诗人,没有一个不是不具备这三个条件的。屈原如果没有那深切的爱国之情、放逐之苦,就写不出《离骚》;杜甫如果没有“读书破万卷”的刻苦精神,也不会“下笔如有神”,成为一代诗圣;泰戈尔如果没有把自己当作一盏逐渐消耗的油灯的人生态度,他的诗也不会有那么崇高的境界。所以,我一向认为,我们的诗歌青年们应当潜下心来,在这三方面扎扎实实地下些功夫,不要急于求成一—欲速则不达。

为:这就是辩证法。“路漫漫其修远兮”。通往新诗艺术形式成熟的路还很长。你们这一代中年诗人可能达不到这个顶点,下一代也可能达不到。达到这个顶点,可能是一百年甚至几百年以后的事情。但是,也不必有什么失落感,因为只要是真诚地严肃地努力地在这条道路上探索了,就会留下磨灭不掉的脚印,而后人是继续着你们的脚步前进的。这,也就够了。

波:我是这样想的,只要一息尚存,还要探索不止。我们今天谈的,有许多批评的话,但愿诗歌青年们不要误会。我们的批评,只是针对当前的某些文学现象,而绝非青年诗人的群体。即使涉及到他们之中的某些人或某些问题,也完全是为了“疗疾”。应当充分肯定,他们的创作热情是很可宝贵的。“江山代有才人出”。从发展的观点看,诗歌的未来是属于他们的。衷心希望他们能够健康地迅速地成长。

为:我的心情和你一样。